¿Virreinatos o Colonias?

La ingenuidad política

«Las Leyes de la Recopilación de Indias nunca hablaban de colonias, y en diversas prescripciones se establece expresamente que son Provincias, Reinos, Señoríos, Repúblicas o territorios de Islas y Tierra Firme incorporados a la Corona de Castilla y León, que no podían enajenarse (…) El principio de la incorporación de estas Provincias implicaba el de la igualdad legal entre Castilla e Indias, amplio concepto que abarca la jerarquía y dignidad de sus instituciones».

Las Indias no eran colonias. Ricardo Levene

Un siglo después de producida la independencia en los territorios que pertenecían al imperio español y en otras partes del mundo, comenzaron a aparecer opiniones o afirmaciones en donde se mencionaba el término colonia para designar la supuesta realidad política en la América española. La respuesta concreta a esos intentos fue el libro del historiador Ricardo Levene titulado: «Las Indias no eran colonias», que se dio a conocer en el año 1951.

Antes de entrar en materia es necesario apuntar algunos datos sobre el autor. Ricardo Levene, nació y murió en Buenos Aires, Argentina (1885-1959). Historiador y desde la mitad de la segunda década del siglo XX, fue uno de los fundadores y referentes de la Nueva Escuela Histórica. En ella compartió con Emilio Ravignani y en menor medida con Rómulo Carbia, Diego Luis Molinari y Luis María Torres.

Esta escuela histórica pretendía profesionalizar y aplicar el método científico a los estudios históricos. Hasta entonces, en el país, las publicaciones sobre historia tenían más bien un carácter de ensayos filosóficos y sociológicos, e incluso psicológicos.

En 1906, Ricardo Levene, se doctoró en Jurisprudencia y Leyes. Fue profesor de Historia en el Colegio Nacional Mariano Moreno, fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en la Catedra de Sociología. También dictó clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata. En 1915 se incorporó a la Junta de Historia que posteriormente se llamaría Academia Nacional de la Historia, entre 1927 y 1931.

En 1925 asumió como director ad-honorem del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, colaborando en su fundación y organización. A partir de 1930 mantuvo enfrentamientos públicos con un grupo denominado «revisionistas», que pretendían dar un uso político partidista a la historia. El entonces presidente Agustín Pedro Justo, le encargó a Levene la fundación de la «Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos», entre 1939 hasta 1946.

En 1935 fue uno de los fundadores de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. El 13 de octubre de 1935 fue orador en la Inauguración del Monumento al Cid Campeador en la Ciudad de Buenos Aires con una encendida defensa de los valores de la hispanidad.

Con la llegada al poder del peronismo, se pronunció en contra de ese movimiento populista. Diego Luis Molinari era senador nacional por el peronismo y mantuvo discrepancias con él. Se alejó del país para residir brevemente en Chile. Luego de la caída del peronismo por un golpe de Estado volvió a ser presidente de la Academia hasta su fallecimiento en 1959.

Ricardo Levene sostenía que había una interpretación errónea al usar la palabra «colonia» para referirse a la América española. Los motivos para tal denominación podrían haber obedecido a ciertas costumbres o hábitos mentales, de cualquier manera, estos estaban alejados de la verdad. Las colonias no eran colonias o factorías, decía Levene sino provincias, reinos, señoríos, republicas -y esto se demuestra acudiendo a la legislación, es decir, a la historia legal o de las leyes de estos territorios.

Ricardo Levene sostiene argumentos en favor de su postura, y vamos a reproducir algunos de ellos:

-Las Indias fueron incorporadas a la corona de Castilla y León, desde el principio, y había obligación legal de mantenerlas unidas, es decir, no podían ser enajenadas.

-Sus naturales eran iguales a los españoles peninsulares en derechos y obligaciones, al tiempo que se consagró la legitimidad de los matrimonios entre españoles de los dos mundos. El logro de esta igualdad entre indios y españoles europeos se había producido tres siglos antes del proceso histórico igualador por excelencia, la Revolución francesa. Y habría sido posible gracias al empeño de la misma reina Isabel I de Castilla (1451- 1504).

-Los descendientes de los europeos españoles, los llamados criollos, y en general los indianos, debían ser preferidos en la provisión de los oficios, o puestos oficiales, por encima de los peninsulares.

-Los Consejos de Castilla y de Indias, las instituciones responsables de gobernar dichos territorios, era iguales en consideración de su rango político, como altas potestades de la corona.

-Las instituciones provinciales o regionales de Indias poseían y ejercían su potestad legislativa.

-Se mandó excusar la palabra conquista como fuente de derecho, reemplazándola por las de población y pacificación.

-Los juristas y la legislación de Indias de los siglos XVI, XVII y XVIII no hablan nunca de colonias o factorías, sí de dominios de ultramar.

Lo que quiere decir Ricardo Levene es, que toda la estructura institucional de Castilla y de Hispanoamérica era una, sin importar las diferencias geográficas, étnicas o históricas. Como todos saben en la primera década del siglo XIX con la invasión napoleónica a la península y la abdicación de Bayona, se produjo un vacío de poder y la reducción de las comunicaciones en el imperio entre ambas orillas del Atlántico.

Esta situación no provocó ningún cambio en la consideración de los territorios de ultramar para considerarlas colonias. En el año 1809 la Junta Suprema de Sevilla, en nombre del rey y del gobierno peninsular, promulgó un decreto en la que se repetía que los dominios que España poseía en las Indias no eran propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española.

El 19 de marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz y en medio de la grave situación sigue recordando los vínculos entre españoles de ambos continentes, esto se puede apreciar en los siguientes artículos:

ART. 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

ART. 5. Son españoles: Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos.

ART. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

ART. 28. La base para la representación nacional (en las Cortes) es la misma en ambos hemisferios.

Declaración de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina sobre la denominación de colonial a un período de la historia argentina (y americana en general) -1948. Tomado de «Las Indias no eran colonias», tercera edición, del Dr. Ricardo Levene, Colección Austral Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1973, página 153.

En la sesión de fecha 2 de octubre de 1948, la Academia Nacional de la Historia trató el siguiente proyecto del presidente de la Academia, doctor Ricardo Levene, sobre la denominación de colonial a un período de la Historia Argentina.

Dice así el proyecto del doctor Levene, dictaminado en sentido favorable por los académicos integrantes de la Comisión Especial, señores Martín. S Noel, Arturo Capdevilla y Carlos Heras, y aprobado por la Academia:

-La investigación histórica moderna ha puesto en evidencia los altos valores de la civilización española y su transvasamiento en el Nuevo Mundo

-Como un homenaje a la verdad histórica, corresponde establecer el verdadero alcance de la calificación o denominación de colonial, a un período de nuestra Historia.

-Se llama comúnmente el período colonial de la Historia Argentina a la época de la dominación española (dominación que es señorío o imperio que tiene sobre un territorio el que ejercer la soberanía), aceptándose y transmitiéndose por hábito aquella calificación de colonial, forma de caracterizar una etapa de nuestra historia, durante la cual estos dominios no fueron coloniales o factorías, propiamente dichas.

-Las Leyes de la Recopilación de Indias nunca hablaban de colonias, y en diversas prescripciones se establece expresamente que son Provincias, Reinos, Señoríos, Repúblicas o territorios de Islas y Tierra Firme incorporados a la Corona de Castilla y León, que no podían enajenarse. La primera de esas leyes es de 1519, dictada para la Isla Española, antes de cumplirse treinta años del Descubrimiento, y la de 1520, de carácter general, es para todas las Islas e Indias descubiertas y por descubrir (Recopilación de Leyes de Indias, Libro III, Título I, Ley I).

-El principio de la incorporación de estas Provincias implicaba el de la igualdad legal entre Castilla e Indias, amplio concepto que abarca la jerarquía y dignidad de sus instituciones, por ejemplo, la igualdad de los Consejos de Castilla y de Indias, como el reconocimiento de iguales derechos a sus naturales y la potestad legislativa de las autoridades de Indias, que crearon el nuevo Derecho Indiano, imagen fiel de las necesidades territoriales.

-Pues que las Indias no eran colonias o factorías, sino Provincias, los Reyes se obligaron a mantenerlas unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibiendo su enajenación y en virtud de los trabajos de descubridores y pobladores y sus descendientes, llamado «los beneméritos de Indias», prometían y daban fe y palabra real de que para siempre jamás no serían enajenadas.

-Conforme a estos principios, una Ley de Indias mandaba que por justas causas convenía que en todas las capitulaciones que se hicieran para nuevos descubrimientos «se excuse esta palabra conquista y en su lugar se use de las de pacificación y población», para que aquella palabra no se interprete contra la intención superior (Recopilación de las Leyes de Indias, Libro IV, Título I, Ley VI).

-Este aspecto legal debe distinguirse del de la realidad del proceso revolucionario de América que tuvo por fin la emancipación y la organización republicana, determinado por causas fundamentales que explican la formación orgánica y consciente de las nacionalidades libres del Nuevo Mundo.

-En atención a las precedentes consideraciones la Academia Nacional de la Historia de la Argentina, respetando la libertad de opinión y de ideas históricas, sugiere a los autores de obras, de investigación, de síntesis o de textos de Historia de América y de la Argentina, quieran excusar la expresión «período colonial» y sustituirla entre otras por la de «período de la dominación y civilización española».

-Se desarrolló así la sesión:

-El Académico Sr. Amadeo dice que el período español o dominación española dejó de serlo, de facto el 25 de Mayo de 1810, y de jure el 9 de julio de 1816. Esto para nosotros, pues para España sólo dejó de serlo cuando reconoció a la Argentina como nación libre e independiente. Como esta civilización no termina, sugiere que más acertado, sería poner «Período de la dominación española» y suprimir «civilización».

-El Académico Dr. Pueyrredón dice que sólo debía decirse «Período español», suprimiéndose también el vocablo «dominación».

-El Académico arquitecto Noel expresa que se adherirá al proyecto del presidente. En sus trabajos trató de no emplear la palabra «colonial» por su vaguedad en el campo artístico. Ha venido sosteniendo la conveniencia de emplear en los términos «protovirreynal» y «virreynal», aludiendo, respectivamente, al período que un historiador español denominó «de la conquista», y al que generalmente se llama «colonial». Abundan, además las razones expuestas de orden histórico, artísticas que abonan en tal sentido, y que ha dejado expuestas en distintas oportunidades con arreglo a los períodos fundamentales e influencias históricas que aconsejan una clasificación más científica de nuestra evolución arquitectónica y artes plásticas.

-El Académico Dr. Ravigniani comenzó manifestando que consideraba en principio que todas las clasificaciones son artificiales y que es del fuero mental de cada historiador establecer la denominación o clasificación de cada período. Que él, por su parte, y como una posición personal, considera la expresión «época colonial» la correcta, y que la seguirá empleando, sin perjuicio de respetar la libre opinión de cada uno. Pide al señor presidente quiera aclarar el alcance o contenido del proyecto.

-El Dr. Levene manifiesta que el proyecto sólo persigue una finalidad científica e histórica. La Academia siempre ha hecho manifestaciones de ese carácter, qué sólo son expresión de ideas, puntos de vista y orientaciones generales para los estudiosos de América y para los autores de obras de investigación o didáctica, como en los casos en que expresa que debe enseñarse principalmente la historia de la civilización o historia documental y crítica, o enseñanza en los gabinetes con carácter práctico; o la revisión de los textos de Historia Americana y Argentina, respetando la libertad de opiniones. Dice que la palabra «colonia» no figura en las Leyes de Indias y que desde el año 1500 existe una ley que declaraba iguales a españoles e indios, no sólo españoles europeos con españoles americanos. Observa que la labor de todos los historiadores contemporáneos está conforme en reconocer el significado jurídico de la dominación española, todo lo cual no impide afirmar, como se hace en el proyecto, que la Revolución tuvo por fin ya en 1810, la independencia y la organización republicana pues que España ha formado naciones libres.

El Dr. Ravigniani agregó algunas aclaraciones sobre el concepto de colonia, independiente de los textos legales recordados. A su juicio, el asunto es de tanta importancia que merecía se le dedicara una sesión especial, pues tendría muchas razones de índole legal y de práctica de gobierno en favor de su disconformidad con el cambio, pero con la aclaración hecha, nada tiene que agregar.

-Expresa su adhesión al proyecto el Académico Dr. Capdevila, quien recuerda que colonias eran las que tenían otras potencias, pero España, que las consideró iguales a sí misma y dio a estas Indias todo lo que era y tenía espiritualmente.

-Por su parte el Académico Dr. Enrique Ruiz Guiñazú observó que los publicistas españoles, con alguna rara excepción, tampoco emplearon la palabra colonia, que se produjo recién después de publicada la obra de Robertson, así como también que los colonizadores españoles reeditaban en Indias los apelativos peninsulares de Nueva España, Castilla del Oro, Nueva Galicia, Nueva Andalucía, etc.

-El Académico Dr. Álvarez dijo que en el fondo había acuerdo general y se trataba de dar con la denominación que fuera expresión de la verdad de estas dos corrientes históricas: la legal y la de la realidad misma, y que esa palabra era «período hispánico» de acuerdo con lo expuesto por el académico Dr. Pueyrredón, que proponía «período español».

-El presidente la Academia manifestó su conformidad a la variante de forma del Académico Dr. Álvarez, proposición que fue admitida y votada por los presentes, quedando aprobado el proyecto del Dr. Ricardo Levene.

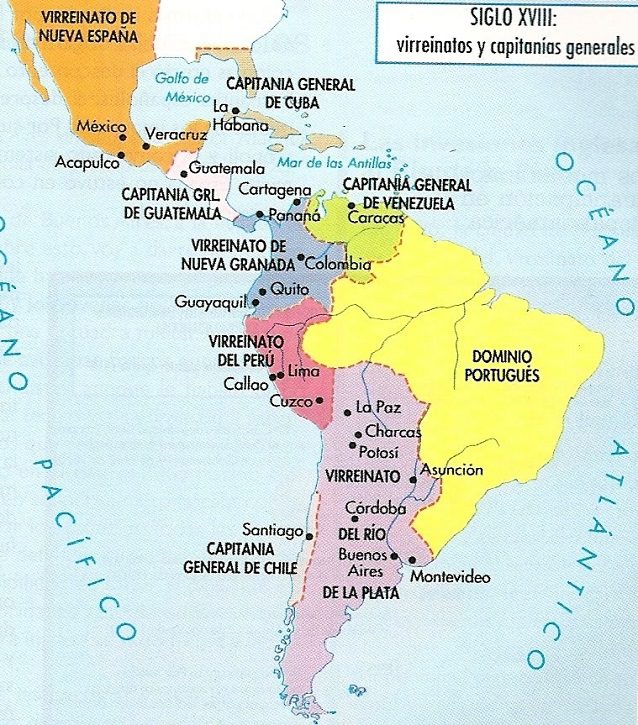

¿Qué es un virreinato?

El virreinato fue una institución local y administrativa de la Corona de España para el gobierno de sus posesiones en América a imitación de los que ya existían en Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Galicia, Navarra, Valencia, Cataluña o Aragón, más tarde se crearía también en Mallorca.

Esta institución fue típica de la monarquía hispánica. El primer virreinato en los nuevos territorios que habrían de descubrirse en la empresa de Indias se creó con las célebres Capitulaciones de Santa Fe, suscritas el 17 de abril de 1492 por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón.

Las Capitulaciones de Santa Fe es un documento escrito por los Reyes católicos en la localidad de Santa Fe, a las afueras de Granada, y que recoge los acuerdos alcanzados con Cristóbal Colón relativos a la expedición planeada por mar hacia occidente.

Alrededor de 1840 Cristóbal Colón vivía en Portugal, en las islas Madeiras y por su matrimonio había entrado a formar parte de la nobleza portuguesa. Colón había concebido la idea de navegar hacia occidente por el océano Atlántico hasta llegar a Cipango o a las Indias. Entre 1483 y 1485 le presentó su proyecto al rey Juan II de Portugal, pero este tras consultar con tres de sus consejeros expertos en cosmografía, desechó la propuesta.

Colón, tras su fracaso ante el rey, y tras la muerte de su esposa emigró de Portugal al vecino reino de castilla. Cristóbal Colón propuso su proyecto a los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, pero no lo aceptaron por diversos motivos. En ese momento los reyes estaban concentrados con todos sus recursos en la conquista de Granada, último reino musulmán en la península ibérica.

Hernando de Talavera no estaba de acuerdo con el viaje de Colón ya que podría transgredir el Tratado de Alcáçovas firmado con Portugal, y originar un conflicto bélico. Además, una comisión de expertos había dictaminado que era imposible que fuera verdad lo que decía Colón. Cristóbal Colón viajó entonces de nuevo a Portugal, en 1488, por motivos desconocidos.

En Portugal fue testigo del regreso de Bartolomeu Días, quien en su viaje había descubierto el cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, lo que permitía a los portugueses la vía marítima a la India por el océano Índico. Es entonces que Juan II de Portugal se centró en la explotación de esa ruta y desestimó la exploración hacia occidente por el Atlántico.

Cristóbal Colón regresó a Andalucía y le planteó su proyecto al duque de Medina Sidonia, que lo rechazó, y después a Luis de la Cerda, duque de Medinacelli, quien se mostró interesado y acogió a Colón durante dos años. Tras ser consultada la reina Isabel mandó llamar a Cristóbal Colón y le prometió ocuparse de su plan tan pronto como terminara la conquista de Granada.

El 25 de noviembre de 1491 Granada se rindió a los cristianos. Los representantes del reino nazarí y los de Castilla y Aragón firmaron unas capitulaciones, llamadas «Capitulaciones de Granada», que detallaban las condiciones en que se realizaría la transferencia de soberanía. Colón que se encontraba desde octubre en el monasterio de la Rábida, se unió a la Corte en Santa Fe alrededor del 31 de diciembre.

Santa Fe era el campamento que habían establecido los reyes castellano-aragoneses en la vega de Granada como cuartel general durante el asedio a los moros. Las negociaciones entre la Corona y Cristóbal Colón se llevaron a cabo por medio de los representantes, Juan Pérez, fraile de la Rábida por Colón y el secretario Juan de Coloma por la Corona.

En un primer momento no fue posible llegar a un acuerdo debido a que Cristóbal Colón reclamaba los títulos de almirante y virrey, por lo que Colón tuvo que ser despedido de la corte. Luis de Santángel, un alto funcionario en ese entonces, intercedió por Colón ante la reina y se comprometió a adelantar el dinero que tendría que invertir la Corona en la expedición.

El 17 de abril de 1492 alcanzaron finalmente un acuerdo y se redactaron unas capitulaciones que posteriormente se denominaron Capitulaciones de Santa Fe. En las Capitulaciones a Colón se le concedió el título de Virrey y Gobernador General de todas las tierras que descubriera, cargo que le fue reconocido a su regreso del descubrimiento por cédula de los Reyes Católicos otorgada en Barcelona el 28 de mayo de 1493.

También fue nombrado Almirante de la Mar Oceana y se le concedió un diezmo de todas las mercaderías que hallase, ganase y hubiese en los lugares conquistados. El texto fue redactado por el secretario Juan de Coloma y el original, hoy perdido, fue firmado por los dos monarcas.

Con esos beneficios, Colón logró un rápido ascenso social, al pasar a formar parte de la nobleza cortesana. Sin embargo, la poca destreza demostrada por el almirante para gobernar aquellas tierras, hizo que la Corona lo destituyera de esos cargos en 1499 y le nombrara un sucesor, el cual no recibió el título de Virrey.

Durante el siglo XV el título de virrey era utilizado oficialmente en la Corona de Aragón, principalmente para el reino de Sicilia, cuyo virrey en 1492 era Fernando de Acuña. En la Corona de Castilla no existía oficialmente el cargo de virrey, aunque se llamó así oficiosamente a los dos gobernadores generales nombrados por los reyes durante la guerra de Granada para gobernar los territorios castellanos al norte del Sistema Central: el condestable Pedro Fernández de Velasco y el almirante Alonso Enríquez de Quiñones.

Por tanto, el virreinato colombino, virreinato de las Indias o primer virreinato en las Indias, es el nombre con que se designa la serie de títulos y derechos otorgados a Cristóbal Colón por los Reyes Católicos en 1942, sobre las tierras descubiertas y por descubrir, antes de emprender su primer viaje que culminó con el descubrimiento de América.

Los títulos y facultades sobre las tierras descubiertas estaban consignadas en las capitulaciones de Santa Fe acordadas el 17 de abril de 1492. En virtud de ellas, los Reyes Católicos, Isabel la Católica y Fernando el Católico, concedieron «para durante su vida, y después del muerto, a sus herederos e successores de uno en otro perpetualmente» [sic].

En su primer viaje a América (llegó a Guanahani el 12 de octubre de 1492), Colón descubrió las Bahamas, Cuba y La española, ejerciendo en ellas su cargo de virrey y gobernador, dejando al regresar a España a 39 hombres en el Fuerte de La Navidad en La Española, que fue fundado el 25 de diciembre de 1492. El fuerte fue destruido poco después por los indígenas de la isla, pereciendo todos sus ocupantes.

Cuando Cristóbal Colón regresó de su segundo viaje a las Indias, solicitó a los reyes una confirmación de las Capitulaciones de Santa Fe elevándolas al rango de carta de privilegio emplomada. Los reyes accedieron, por lo cual la Cancillería Mayor del Sello Mayor redactó y selló el documento, fechado a 23 de abril de 1497 que incluye palabra por palabra el texto de las Capitulaciones.

El texto de las Capitulaciones de Santa Fe no menciona ni Asia ni las Indias como objetivo del viaje mientras que parece presuponer la existencia de tierras en el océano Atlántico. Tampoco se menciona ningún objetivo religioso o evangelizador. Pero, en el salvoconducto en latín entregado por la Corona a Colón junto con las Capitulaciones de Santa Fe y dirigido a cualquier autoridad extranjera con la que se encontrase, se lee: que Colón ha sido enviado «per maria oçeana ad partes Indie» («por las mares océanas a las partes de la India») para, entre otros fines, «fidei ortodoxe aumentum» («el aumento de la fe ortodoxa»).

Colón regresó al Caribe el 30 de mayo de 1498 al mando de seis barcos. Llegó el 31 de julio a la isla Trinidad, el 19 de agosto marchó a La Española para encontrarse con que la mayoría de los españoles disconformes y con los tainos y caribes sublevados. Algunos de los españoles que regresaron a la península denunciaron a Colón ante la Corte por mal gobierno.

En 1499 los reyes nombraron a Francisco de Bobadilla nuevo gobernador para La Española, despojando a Cristóbal Colón del cargo. A su llegada a la isla, el 23 de agosto de 1500, Bobadilla detuvo a Cristóbal Colón y a sus hermanos y los embarcó presos hacia España.

En 1499, antes incluso del retorno de Cristóbal Colón encadenado, la Corona comenzó a otorgar a otros exploradores permisos para ir a descubrir nuevas tierras a las Indias. Las capitulaciones para estos viajes, contrariamente a las de Santa Fe, se limitaron a otorgar beneficios económicos y, como mucho, cargos de gobernador, pero no señoríos hereditarios.

Cristóbal Colón fue liberado a su retorno a España por orden de la Corona y emprendió la tarea de recopilar todos los documentos que le habían concedido títulos y derechos en un Libro de los privilegios. Más tarde, en 1502, emprendió su cuarto viaje a las Indias, para el cual tuvo que firmar con la Corona una capitulación específica al igual que los demás descubridores privados.

Poco antes de partir, los reyes informaron a Colón del nombramiento de un nuevo gobernador para la Española, Nicolás de Ovando, con lo cual Cristóbal Colón quedaba despojado de ese título. En este viaje Colón perdió todos sus barcos y no consiguió su objetivo de hallar un paso hacia el Asia. Regresó fracasado a España en 1504 y murió dos años después. Le sucedió en el cargo de Almirante de la mar Océana su hijo mayor, Diego Colón.

Al morir Cristóbal Colón, su hijo mayor Diego Colón y Moniz Perestrello, heredó los derechos de su padre en América, incluyendo el virreinato. Sin embargo, el rey Fernando el Católico, se negó en un primer momento a traspasar todos los derechos de su padre y lo nombró gobernador de La Española en 1508.

En 1509, Diego Colón inició una serie de demandas judiciales contra la Corona, conocidas como los Pleitos colombinos, y en 1511 se le reconocieron sus derechos como virrey de la Isla Española y de otros territorios que hubieran sido descubiertos por su padre. Pero este título era ya sólo honorífico pues la Corona solo le hizo efectivo el de gobernador.

Así, Diego Colón se convirtió en el II virrey de las Indias. Murió en 1526 heredando su hijo Luis Colón y Álvarez de Toledo sus derechos al virreinato. Su viuda, la enérgica y tenaz virreina María de Toledo asesorada por su cuñado Fernando Colón, prosiguió los pleitos hasta el arbitraje de 1536.

Durante la minoría de edad de Luis Colón se produjo la transacción y el arbitraje que pusieron fin a los Pleitos colombinos con la corona española y en 1537 recibió de esta el título nobiliario de I duque de Veragua y un señorío territorial de seiscientas veinticinco leguas cuadradas, compuesto por tierras de la antigua Veragua y Castilla del Oro.

El título de duque de Veragua, lo obtuvo a costa de renunciar a parte de los derechos que le había reclamado su padre a la corona. Fue agraciado además con la dignidad hereditaria de I marqués de Jamaica y el señorío de esta isla, poniéndose fin al Virreinato de las Indias. En 1535 ya se había creado el Virreinato de Nueva España.

La capa conjuntiva en la América española. Los virreinatos.

La extensión del territorio en América dominado por España abarcaba ya en el Siglo XVII, desde el centro de los actuales Estados Unidos hasta tierra del Fuego y desde el Atlántico hasta el Pacífico, rodeando la zona ocupada por Portugal. En un principio el inmenso territorio se dividió en dos jurisdicciones llamadas virreinatos.

Uno el de Nueva España, creado en 1534, y el del Perú, fundado en 1542, y dos Capitanías Generales, la de Yucatán (creada en 1542) y la de Nueva Granada (creada en 1564). Pero estos territorios eran muy grandes y difíciles de administrar, entonces la Corona española decidió subdividirlos y crear nuevos virreinatos y capitanías. Así, la Capitanía de Nueva Granada se transformó en Virreinato.

Virreinato de Nueva España

Luego de la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es México y la caída de México- Tenochtitlán (1521) acontecimiento principal de la conquista, la que propiamente no concluyó sino hasta mucho después, ya que su territorio siguió creciendo hacia el norte. Se reorganizó la institución dando fin a la etapa del llamado virreinato colombino.

Para ello se creó el Virreinato de la Nueva España durante el mandato del emperador Carlos V, por cédula firmada en Barcelona el 17 de abril de 1535, y se nombró virrey de Nueva España y presidente de su Real Audiencia a Antonio de Mendoza y Pacheco.

Por lo tanto, el segundo virrey del imperio español en América, luego de Colón, fue Antonio de Mendoza y Pacheco. A ese título se le debe agregar los nombramientos de Gobernador, Capitán General de Nueva España y Presidente de la Real Audiencia de México, con todas las atribuciones y autoridad inherentes al cargo.

La capital del virreinato fue la ciudad de México, establecida sobre la antigua México-Tenochtitlan. Su superficie territorial abarcaba los territorios de España en América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Incluía lo que actualmente es México, y los estados actuales de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana, en los actuales Estados Unidos.

También incluía la parte suroeste de la actual Columbia Británica de Canadá, más la Capitanía General de Guatemala, que incluía los actuales países de Guatemala, el estado de Chiapas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua.

Mas la Capitanía General de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, la provincia de Venezuela y la Capitanía General de Filipinas, comprendiendo las Filipinas, las islas Carolinas y las islas Marianas, en el océano Pacifico, en Asia y Oceanía. Desde 1626 hasta 1642 los españoles se establecieron en el norte de la actual isla de Taiwán, llamada por los portugueses Formosa, «Hermosa» en castellano.

El virrey designado, Mendoza y Pacheco, se tuvo que enfrentar al Capitán General Hernán Cortés, quien hasta entonces había actuado de manera independiente. Los tiempos habían cambiado y Hernán Cortés tuvo que subordinarse luego de que Mendoza y pacheco le explicara que la reorganización del Reino requería de su presencia, y que él como Virrey representaba al monarca.

Pero no hubo cambios en la estructura territorial del virreinato siguió conservando el modelo del Reino de Castilla. En los territorios de la América española existía igualdad política y jurídica respecto a otras provincias peninsulares, como Aragón o Galicia, o las mediterráneas como Sicilia, Cerdeña o Nápoles. Se trataba de replicar el modelo más allá de la península.

El virreinato del Río de la Plata fue creado por Carlos III en 1776 con el objetivo de frenar el avance económico y territorial de Portugal e Inglaterra en la zona y controlar el contrabando, que se había constituido en una práctica habitual en la oligarquía criolla de Buenos Aires. La apertura del puerto de Buenos Aires permitió la salida de la plata de las minas de Potosí hacia España y la exportación de los productos ganaderos que producía la región.

A partir de la creación del virreinato del Rio de la Plata, se crearon las Capitanías de Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala. Los virreyes fueron los representantes directos del rey en América y eran los funcionarios más poderosos en esos dominios. El nombramiento de un Virrey era al principio vitalicio, pero cuando la Corona detectó que el nombramiento de por vida los volvía ambiciosos, les redujo el mandato a un periodo que iba entre tres y cinco años. Al final de su mandato eran sometidos al «juicio de residencia», en el que se evaluaba la actuación del virrey, y si se había enriquecido abusando de su mandato.

Los virreinatos estaban divididos en gobernaciones, intendencias y municipios. Dentro de los municipios la institución más importante era el Cabildo, que se encargaba del gobierno y la administración de las ciudades y de su jurisdicción. Y si la situación lo requería podía convocarse a un Cabildo Abierto al que podían concurrir los vecinos que eran propietarios. El poder judicial estaba representado por la Audiencia y a su cargo estaban los «oidores» que ejercían la justicia civil y criminal.

Capitanía general

Bandera del Reino de España, usada en las Capitanías Generales.

La Capitanía General era el territorio o la zona del imperio español donde un capitán general ejercía sus respectivas competencias en materia de fuerza de guerra. La investidura de capitán general tenía aparejada otras funciones otorgadas por la Corona, como el de gobernador y justicia mayor de la misma jurisdicción que formaban parte de esta capitanía.

En caso de contar la capital de la capitanía general con una audiencia, el capitán general también era presidente de la audiencia. Los virreyes también tenían aparejados otros encargos reales y uno de ellos era el de capitanes generales de las demarcaciones que les correspondiese.

En algunas posesiones españolas en América, caracterizadas en general por ser zonas de importancia estratégica, ya fuera en la lucha contra potencias extranjeras, la piratería, así como en la lucha contra las tribus indígenas de difícil sometimiento, el cargo de capitán general, y sus funciones, poseyó mayor relevancia que las propias del cargo de gobernador o presidente de la audiencia.

Durante el reinado del monarca Felipe V se revitalizó la antigua figura del Capitán General, responsable del ejército real presente en su jurisdicción. Durante el siglo XVIII la preocupación militar pasó a un primer plano. En España el oficio adquirió un carácter esencialmente político, muy por arriba de otros oficios, como administración de justicia, gobierno o hacienda, sin perder su sentido militar.

La Constitución española de 1812 eliminó la figura del virrey, siendo sustituido en la América española por las capitanías generales. En la América española la Corona constituyó entidades territoriales en América y Filipinas que en el siglo XVII fueron denominadas capitanías generales. Inicialmente fueron llamadas «reinos» o gobernaciones, y que estaban al mando de gobernadores con el grado de capitán general.

Capitanías Generales del Imperio español en América.

Capitanía General de Santo Domingo (1535-1795, 1809-1821, 1861-1865). Capitanía General de Chile (1541-1818). Capitanía General de Guatemala (1542-1821). Capitanía General de Yucatán (1565-1821). Capitanía General de Filipinas (1565-1898). Capitanía General de Puerto Rico (1582-1898). Capitanía General de las Provincias Internas (1776-1821). Capitanía General de Cuba (1777-1898). Capitanía General de Venezuela (1777-1823). Capitanía General de Maynas (1802-1822).

La Real Audiencia fue el más alto tribunal judicial de apelación en las Indias, y contaba con jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida incluso al ámbito eclesiástico. Esto último debido a una de las facultades que el «Real Patronato» otorgó a la corona. La creación de las Audiencias indianas, tuvo como principal objetivo reafirmar la supremacía de la justicia del monarca por sobre la de los gobernadores.

Sobre la Audiencia sólo estaba el «Consejo de Indias», al que únicamente se podía recurrir en los casos de mayor categoría. Al mismo tiempo, este tribunal real asesoró a la autoridad política del territorio asignado a su jurisdicción y se constituyó en un organismo consultivo de vital importancia para los virreyes y gobernadores.

Las Audiencias americanas estaban organizadas, al modo del Consejo de Indias, como autoridades colegiadas. Se componían de letrados profesionales que, en principio, fueron cuatro oidores y un fiscal presididos por el virrey o gobernador de la zona. Con el transcurso del tiempo el número de estos funcionarios aumentó en los territorios más extensos.

Cada año, rotativamente, un oidor debía realizar viajes de inspección y judiciales por las provincias que formaban parte de la jurisdicción de la Audiencia. La primera Audiencia indiana fue establecida en Santo Domingo en 1511.

A partir de 1527 y hasta 1563, la fundación de nuevas Audiencias en México, Panamá, Guatemala, Lima, Guadalajara, Santa Fe, Charcas, Quito y Chile, marcó el proceso del poder monárquico en América. Su rango aumentó al hacérselas depositarias del sello real, tal como acontecía en las cancillerías peninsulares.

En los orígenes, se denominaron audiencias gobernadoras, ya que tuvieron no solo la función de impartir justicia sino de ejercer el mando del gobierno en las zonas conquistadas, previo a la creación de los virreinatos. En este modo a través de las Audiencias la corona española buscaba controlar el poder de los conquistadores, y comenzar a conformar un sistema de gobierno.

Elúmeroo total de Audiencias en América fue de once. En la «Recopilación de Leyes de las Indias» de 1680, se identifican tres tipos de audiencias: las audiencias virreinales, que presidía el virrey, las audiencias pretoriales, que presidía un presidente independiente del virrey, y las audiencias subordinadas, que presidía un presidente que dependía del virrey, excepto para administrar justicia.

Consejo de Indias

El «Real y Supremo Consejo de Indias» conocido simplemente como Consejo de Indias fue la organización más importante de la administración indiana (América y las Filipinas), ya que asesoraba al Rey sobre América en la función ejecutiva y judicial.

El Consejo de Indias se creó en 1511 como una sección dentro del Consejo de Castilla para más tarde, en 1524, conformarse como una entidad propia. Fue el órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. Los miembros del Consejo de Indias eran designados por el rey y el Consejo proponía al rey el nombramiento de los virreyes, a las Reales Audiencias, gobernadores, oidores, jueces, entre otros.

No alcanzó a tener una sede física fija, se trasladaba de un lugar a otro con el rey y su Corte. Este consejo actuaba con el monarca y, en algunas materias excepcionales, actuaba solo. En materia de justicia el Consejo de Indias era el más alto tribunal en América y para los efectos de administrar justicia se reúne el consejo en una sala de justicia que está integrada por ministros letrados. En esta materia (justicia), el Consejo era absolutamente independiente, incluso del Rey.

En el año 1524, se creó esta institución que, en nombre del soberano, desempeñó competencias en materias fiscales, legislativas, eclesiásticas y judiciales. Se trataba de un organismo que se hallaba al lado del rey, y que, junto a la Casa de la Contratación, iba a regir la evolución indiana.

Los asuntos indianos eran tratados de la siguiente manera: llegaban las flotas al puerto sevillano —más adelante al de Cádiz—, donde desembarcaban miles de documentos y expedientes que luego los funcionarios del Consejo debían clasificar por diferentes temáticas.

Luego todos los temas eran votados de forma colegiada en el seno de la institución, mientras que se escribía la consulta que se debía hacer al monarca, y cuando éste decidía sobre el asunto, se redactaba el documento que llevaría su firma. Entonces, tras examinarse el caso durante unos años, el documento volvería a zarpar en dirección a las Indias para ser entregado al receptor correspondiente.

Como podemos contemplar, este procedimiento además de ser largo, dificultaba el buen desarrollo de la burocracia estatal. Se trataba de una ineficacia que resultó ser unos de los factores que propició el deterioro y declive de la propia institución, aunque no la única.

Casa de contratación

Las casas de contratación o lonjas eran establecimientos destinados al control de la actividad comercial, el tránsito de personas y las expediciones entre España y América. Registraban todas las mercaderías que circulaban entre ambos continentes e intervenían en los juicios comerciales.

En cuanto el comercio adquirió mayor grado de prosperidad en el siglo XIII, al tiempo que se fundaron algunos consulados y otros establecimientos, se pensó también en regularizar las reuniones de comerciantes y organizarlas de manera que, ofreciendo las garantías convenientes, pudiesen proporcionar a esta actividad todas las ventajas que eran de esperar de tales mejoras.

Casa de la Contratación de Indias

La Casa de la Contratación de Indias fue una institución de la Corona de Castilla que se estableció en 1503. Fue creada para fomentar la navegación con los territorios españoles en ultramar. Desde el segundo viaje de Colón en 1493 todos los asuntos concernientes al Nuevo Mundo habían estado en manos de Juan Rodríguez Fonseca, arcediano de la catedral de Sevilla, capellán y hombre de confianza de Isabel la Católica.

Diez años después se hacía patente que no podían estar en manos de una sola persona todos estos asuntos, por lo que se decide crear una institución colegiada que es la Casa de Contratación. Aunque Fonseca perdería ese poder unipersonal como superintendente se mantendría en la corte con un cargo equivalente al de ministro del virreinato, como dice el historiador Clarence H. Haring (1885-1960), hasta que se crea el Consejo de Indias en 1524.

El 20 de enero de 1503 Fernando e Isabel firman una Real Provisión en Alcalá de Henares por la que se aprueban las primeras 20 Ordenanzas para la Casa de Contratación de Sevilla, para las Indias, las islas Canarias y el África atlántica. Entre sus finalidades se especifica:

-recoger y tener en ella, todo el tiempo necesario, cuantas mercaderías, mantenimientos y otros aparejos fuesen menester para proveer todas las cosas necesarias para la contratación de las Indias; para enviar allá todo lo que conviniera; para recibir todas las mercaderías y otras cosas que de allí se vendiese, de ello todo lo que hubiese que vender o se enviase a vender e contratar a otras partes donde fuese necesario.

El debate sobre sobre si es correcto llamar virreinato o colonia, históricamente tiene tres vertientes, una que se opone a la utilización del término colonia. La segunda que afirma que es correcto el uso de colonia sin aportar casi, o ningún tipo de argumentos y una tercera que pretende conciliar ambas. La segunda postura es mayoritariamente asumida por simpatizantes de las viejas izquierdas definidas y de la actual izquierda cultural.

La tercera, mayoritariamente por personas que ideológicamente proceden de lo que comúnmente se llama derecha, pero de una derecha liberal. Para justificar su postura suelen recurrir a débiles argumentaciones, por un lado, citan a la (RAE), a la Real Academia de la lengua Española, y por otro al uso impropio de una palabra producto, seguramente, de un «lapsus línguae» o de un «lapsus cálami».

En primer lugar, el Diccionario es un instrumento esencialmente escéptico, su postura es la indefinición, no toma partida y solo ofrece opciones. El recurrir a ella es muy importante y recomendable, pero muchas veces aporta poco para un debate como lo veremos más adelante. Es casi lo mismo que recurrir a la Wikipedia, lo único confiable son las fechas y datos, y los contenidos están escritos mayoritariamente por personas con una clara formación ideológica de izquierdas. Respecto a esta cuestión, en estos artículos es muy difícil encontrar la mención de virreinato, simplemente se refieren a colonia.

Se entiende por lapsus una falta o equivocación que se comete ya sea por descuido, por olvido o por falta de atención. Si esa falta se comete al hablar, cuando se dice una palabra o se dice una en lugar de otra, estamos ante un lapsus línguae, esta proveniente del latín que significa literalmente «error de la lengua».

Si la falta se comete en un texto escrito, lo apropiado es hablar de lapsus cálami, latinismo adaptado que significa, literalmente, «error de pluma». El uso impropio de una palabra en lugar de otra suele darse en algunos casos en palabras con similitudes sonoras y que van desde lo gracioso hasta lo cómico.

Muchas veces puede ser voluntario y su función es cómica, usado en chistes con el propósito de provocar la risa. Pero también surge de manera espontánea, en los casos típicos de estos lapsus se puede señalar los vocablos parónimos, por ejemplo, tenemos el uso de infectar por infestar o infracción por inflación, la ultracorrección, bacalado por bacalao.

Este tipo de lapsus en castellano o español se producen en contextos constituidas por expresiones fijas o semifijas. En este caso se produce el cambio de un formante por otro de gran semejanza fónica. La nueva expresión surge involuntariamente por confusión entre dos unidades fraseológicas muy parecidas o por un desajuste entre la formación y la cultura del hablante y sus pretensiones expresivas.

Pero estas expresiones no siempre son involuntarias, puede ser una muestra de ingenio, y es muy frecuente en el ámbito periodístico especialmente en los titulares de los medios. Por tanto, recurrir a la época de Felipe II, para mencionar que en ese periodo se encuentra el término colonia en la Ordenanza de 1573, en la que, en su cláusula 44, dice:

«El Concejo y República de la población que se oviere de hazer, encargue a una de las ciudades, villas y lugares de su governacion que saquen della una epública formada por vía de Colonia».

Y añade en la cláusula 45 que de las ciudades existentes pueden ir al nuevo pueblo que se funde, «todos los cassados y hijos y descendientes de los pobladores de donde huviere de salir la Colonia, que no tengan solares ni tierras de pasto y labor» (sic).

Eso no constituye un argumento fuerte y serio para justificar el uso del término colonia, eso es buscar una aguja en un pajar para intentar justificar una pretensión, ya que en la literatura de los siglos XVI y XVII no se usa o no se encuentra la denominación «colonia». Estas menciones son una gota en el océano.

En el mismo camino, citan al misionero Joseph Gumilla procurador de las misiones de Orinoco que presentó un plan ante el Consejo de Indias, en el siglo XVIII, para «impedir a los Indios Caribes y a los holandeses las hostilidades que experimentan las Colonias del Gran Río Orinoco».

También se argumenta a favor del uso de la denominación «colonia» en el siglo XVIII por la política de los borbones y sus reformas. Llegando a sostener que los virreinatos en la práctica se fueron convirtiendo en muchos aspectos en colonias semejantes al británico. Sin embargo, no son más que disparos en la oscuridad.

En la América española las elites locales nacidas en los virreinatos, los llamados «criollos», que eran grandes propietarios de tierras, de esclavos, arrendatarios de minas, ganaderos, contrabandistas, comerciantes, constituían oligarquías que no querían la interferencia de la Corona en sus negocios.

Esa actitud es propia de los anarcocapitalistas actuales que no quieren interferencia del Estado, buscan achicarlo, adelgazarlo o simplemente ponerlos de garantes de sus negocios. En el fondo buscan la eliminación del Estado. Esos súbditos españoles (las oligarquías criollas) buscaban sacarse de encima a la Corona y de hecho lo lograron en el siglo XIX, para mantener sus privilegios.

Hasta 1700, cuando la Corona española era gobernada por la dinastía de los Habsburgo, los virreinatos tuvieron bastante autonomía. Pero todo cambió con las reformas borbónicas llevadas a cabo por el rey Carlos III. En ese momento España necesitaba racionalizar la riqueza de sus dominios para financiar las guerras y mantener el imperio.

Las oligarquías criollas que tenían el control de la riqueza pretendían obtener el control político, la Corona, que desconfiaba con toda razón de los propósitos de esas oligarquías, le concedió esos poderes a los peninsulares que pasaron a ocupar los cargos administrativos que antes ocupan los criollos. No es suficiente agarrarse de simples lapsus, para justificar el uso de colonia en lugar de virreinato o ponerlos en pie de igualdad.

Anteriormente, al mencionar in extenso los Virreinatos, las Capitanías, las Audiencias, el Consejo de Indias, es decir, estaba describiendo el funcionamiento de la capa conjuntiva de la Corona española que difiere totalmente de un imperio colonialista como el británico, el holandés o el belga.

En 1809 durante la ocupación de las fuerzas napoleónicas en la península se dio a conocer un documento que es claro al respecto:

«El rey nuestro Sr. D. Fernando VII, y en su real nombre la Junta Suprema Central Gubernativa del reino. Considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española, y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios, como así mismo corresponder a la heroica lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan decisiva prueba a la España en la coyuntura más crítica que se ha visto hasta ahora nación alguna,…».

Real Orden de 22 de enero de 1809. Firmada por Francisco de Saavedra

Francisco Saavedra, fue el presidente de la Junta Suprema Central, y esta fue un órgano formado en septiembre de 1808 en Aranjuez que asumió el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo de España durante la ocupación francesa. Y estaba integrada por representantes de las juntas que se habían formado en las provincias españolas. La capa conjuntiva del imperio es argumento suficiente y no es comparable con los dichos de supuestos hispanistas prestigiosos.

El significado de colonia según el diccionario.

Etimológicamente, la palabra colonia (agrupación de colonos) viene del latín colonia = «territorio establecido por gente que no es de ahí». La palabra latina deriva del verbo colere (cultivar, habitar). Según el diccionario de la Real Academia Española:

Colonia

Del lat. colonia, de colōnus «labrador», «colono».

1. f. Conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro.

2. f. Territorio o lugar donde se establece una colonia.

3. f. Territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes especiales.

4. f. Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera.

5. f. Conjunto de los naturales de un país, región o provincia que habitan en otro territorio. Colonia asturiana en Madrid.

6. f. Grupo de viviendas semejantes o construidas con una idea urbanística de conjunto.

7. f. Residencia veraniega para vacaciones infantiles, generalmente en el campo o en la playa. Ha mandado a sus hijos a una colonia de verano.

8. f. Grupo de animales de una misma especie que conviven en un territorio limitado. Colonia de garzas.

9. f. Animal que, por proliferación vegetativa, en general por gemación, forma un cuerpo único de numerosos zooides unidos entre sí.

10. f. Hond. y Méx. En una ciudad, barrio (cada una de las partes en que se divide).

Solo podemos rescatar dos de ellas, la 1 y la 5, en cuanto al componente circular, pero no a su capa conjuntiva. Esto es lo que no quieren entender las personas que creen que se puede emplear la palabra virreinato al igual que colonia, pero con matices. Es probable que lo hagan movidos por el ánimo de tolerancia, sobre todo en tiempos de la corrección política.

Pero es que no se trata de un problema etimológico o de diccionarios, se trata de un problema político. Y ese es el gran problema que adolecen la gran mayoría de los intelectuales y que es pecar de una enorme ingenuidad política. Ya que creen, gratuitamente, que en el mundo político actual (vivimos en un mundo repartido en Estados políticos) las palabras son neutras, que son ajenas al manejo o a su instrumentalización política.

El escritor y filósofo español Rafael Gambra, en un artículo titulado: «Civilización y colonización» define como colonización al «establecimiento de emigrantes o colonos de un país en tierras nuevas, despobladas o débilmente pobladas y cultivadas». Esto quiere decir que, una colonización no necesariamente es mala.

Pero el filósofo Rafael Gambra dice más adelante que, en el caso de la conquista española, «más que de colonización debe hablarse de penetración cultural o de extensión de nuestras fronteras».

Gambra señala que, mediante el régimen indiano o régimen virreinal, se consolidó una rápida y profunda asimilación de pueblos por medio del mestizaje. No pasaron ni cincuenta años desde el descubrimiento, y España ya construía catedrales y universidades al nivel de las que existían en Europa en aquella época.

El profesor Luis Corsi Otálora, en su artículo «La integración cultural en las Indias», enumera datos importantes sobre las escuelas de caciques, que la monarquía hispánica instauró para educar a los indígenas en la América española. Existieron este tipo de escuelas en Tlatelolco, Santafé de Bogotá, Tunja, Quito, Lima, Cuzco, Charcas, Santiago de Chile y muchas otras ciudades.

Un sistema colonial no hace eso. Hay que abandonar el uso de «colonia» o «colonial» para referirnos al régimen indiano. En cambio, con el término «virreinal» podemos precisar que los territorios de la América hispánica eran virreinatos y no simples factorías con inmigrantes que solamente llegaban con ánimo de lucro, lucro que no se niega, pero no era el objetivo.

Durante la conquista española, durante la época virreinal, a pesar de algunas injusticias, se procedió con la civilización y a la integración de los nativos americanos a la comunidad, como ciudadanos. El hecho de la ciudadanía es un signo de distinción total y contrario del sistema colonial. Como dijo Lewis Hanke: «Ninguna otra nación europea se responsabilizó de su deber cristiano hacia los pueblos nativos, tan seriamente como lo hizo España». Es posible que habría que exceptuar a Portugal.

Hace unos meses observaba a un youtuber en su paso por una pequeña localidad cordillerana. Embelesado por la belleza y la antigüedad de la Iglesia, le comentó a su acompañante, la encargada de turismo de dicha población, que le gustaba mucho el estilo colonial.

La funcionaria le respondió que no existía un estilo colonial, concretamente en esa iglesia que era del siglo XVIII estaba construida por tres estilos arquitectónicos y se los fue mencionando uno a uno, y todos eran europeos. Ese es otro error típico en el que caen muchísimas personas.

Comúnmente cuando dicen «época colonial» o «la época de la colonia», lo hacen con una muestra de asco o desprecio a una época que consideran de gran opresión o injusticias. Pero, incluso cuando no se lo expresa con mala intención, ese concepto lleva toda una carga ideológica. Este término tiene mala fama por las colonias europeas del siglo XIX en África.

Algunos imperios europeos, se dedicaron a explotar las riquezas naturales, sin preocuparse del bienestar de las personas involucradas en el trabajo realizado. Lo que generó injusticias contra las poblaciones nativas.

«Pero el concepto de colonialismo es demasiado general y vago, es usado frecuentemente por sus resonancias emocionales más que por su objetividad. Es preciso diferenciar tres categorías distintas de sociedades dependientes. Los países coloniales son aquellos carentes de independencia política, donde el Estado está en manos de una potencia extranjera, y ha habido una anexión territorial mediante la conquista militar, tal la India bajo la dominación inglesa o Argelia bajo la dominación francesa. Países semicoloniales, son aquellos que conservan una independencia política formal, pero cuyo gobierno en realidad es títere de la potencia extranjera y no tiene poder real de decisión, existiendo, por lo tanto, una dependencia económica total y una independencia política parcial que se expresa a través de acuerdos políticos y militares, como la China en la época de las “concesiones”.

Existen además países políticamente independientes con un Estado autónomo en manos de una burguesía local pero que, a través de préstamos o inversiones de capital extranjero, dependen económicamente de otros países. El ejemplo clásico de este último tipo es la Argentina bajo la dependencia económica de Inglaterra, citado por el propio Lenin en su obra sobre el imperialismo.

Países coloniales propiamente dichos ya no quedan en el mundo, la descolonización se realizó en América Latina en el siglo XIX, y en Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que pueden denominarse semicoloniales son pocos, e incluso estos casos son discutibles; solo restan pues países políticamente independientes y económicamente dependientes, pero ésta es una forma muy distinta a la de colonia o semicolonia, exige distinta táctica y estrategia política, y se incurre en una peligrosa confusión cuando se mezclan a todos los países del llamado Tercer Mundo bajo la denominación común de “coloniaje”.»

Juan José Sebreli. El asedio a la modernidad.

Mencionar la palabra colonia está formulada con un propósito político. Lo mismo sucede con la utilización del término «latinoamérica». Si queremos referirnos a los países actuales de la América española, lo correcto es Hispanoamérica. Pero si queremos agregar a Brasil a la América española, lo correcto es Iberoamérica.

Aun cuando hubo antecedentes en el uso de ese término, previo a la invasión francesa en México, su aplicación internacional se debe a la política imperialista de Francia en dialéctica con otras potencias, sobre todo del área como Estados Unidos.

La palabra «imperio» tampoco goza de buena prensa y su desprestigio también tiene connotaciones políticas.

«Creemos poder constatar, como cuestión de hecho, que el término imperio en sentido político, ocupa en nuestros días, en una tabla de valoraciones, un lugar opuesto al que ocupa el término «nación». En efecto, mientras que el término «nación» y sus derivados, como nacionalista, nacionalismo, etc., el término «imperio» y sus derivados, como imperialismo, imperialista, ocupan los lugares más bajos de estas escalas, incluso el lugar ínfimo. Los pueblos más diversos suelen sentirse orgullosos de «ser una nación» (en sentido político) y, cuando no lo son, procuran muchas veces fingirlo («Cataluña es nación», «el Bierzo es nación»). En cambio, casi ningún pueblo se identifica con su pasado imperial; procura no hablar de ese pasado, como si fuera una pars pudenda suya, no desea ser un imperio y, menos aún, un pueblo imperialista y, aunque lo sea (como lo son los EE UU en nuestros días), procura disimularlo y no quiere ser reconocido como tal. En su toma de posesión, en el otoño de 1998, como Presidente del Bundestag, Wolfgang Thierse dijo que renegaba del nombre de Reichstag «porque Alemania no es un imperio, sino una federación de Estados». El término «imperio» asociado al poder, y a un poder concentrado, concentra también las aversiones que todo poder, aun disperso, suscita entre las mentalidades liberales o ácratas de nuestros días.»

Gustavo Bueno. España frente a Europa.

También existe una concepción del imperialismo, como capitalismo monopolista, en Lenin se puede encontrar este gran error. En su exposición sistemática de su «imperialismo», en ella Lenin hace un resumen de cinco cuestiones básicas que caracterizan al imperialismo, como fase «monopólica del capitalismo».

Esto ha calado profundo entre los teóricos del marxismo, pero sobre todo en los activistas que son unos simples repetidores. Estos seguidores de Lenin lo han venido repitiendo dogmáticamente que «el imperialismo era la fase superior del capitalismo». La misma Unión Soviética era un imperio y su economía no era capitalista, aunque muchos sostienen que era un capitalismo de Estado.

«El imperialismo visto como una entidad personal, o un complot, una conspiración que mueve entre bambalinas los hilos ocultos del mundo, no es sino una concepción policiaca de la historia, y la mano invisible de Wall Street se convierte en una fantasmagoría del tipo de los Sabios de Sión o de la Sinarquía Internacional.»

Juan José Sebreli. El asedio a la modernidad.

Lo más importante sobre el Imperio es dejar aclarado esta cuestión, porque también dejará aclarado cómo funciona un virreinato y una colonia. Cuando Gustavo Bueno analiza las determinaciones de las acepciones políticas del término Imperio, distingue cinco acepciones. Lo que nos interesa en este caso es la acepción III de Imperio, que puede ser designado como concepto diapolítico de imperio.

El imperio, en su acepción diamérica, es un sistema de Estados mediante el cual un Estado se constituye como centro de control hegemónico (en materia política) sobre los restantes Estados del sistema que, por tanto, sin desaparecer enteramente como tales, se comportarán como vasallos, tributarios o, en general, subordinados al Estado imperial, en el sentido diamérico.

«En realidad, el concepto común de imperialismo podría reducirse, casi sin residuo, al concepto diapolítico de imperio. Caben, sin duda, muchos grados. Pero el «grado cero» corresponderá a la situación en la cual, sin desaparecer las relaciones de subordinación (como es el caso límite del Estado solitario), se desvanezca o desaparezca la condición de Estado subordinado. Hablaremos aquí de Imperio depredador o colonial (y aun de imperialismo). Desde este punto de vista conceptual, el «imperio depredador» se nos revela, no ya tanto como una alternativa dada dentro de los Imperios diapolíticos, sino como la situación límite de estos imperios en la cual la relación diamérica desaparece, al desaparecer los Estados subordinados. El imperio que llamamos depredador (como pudo serlo el llamado «imperio de los vikingos», es decir, el conjunto de las zonas a la que alcanzaban sus pillajes, durante los siglos IX, X, y XI) no es, en rigor, un Imperio en sentido político, porque el Estado depredador se mantiene únicamente en el ámbito de la «razón de Estado de sí mismo. Este es el caso de los primeros Imperios «recaudadores de tributos», como pudo serlo el Imperio cretense que tuvo su centro en Cnossos. Sin duda, sus planes y programas habrán de detener la depredación (o condicionarla) a los límites que hagan posible que se mantengan las sociedades explotadas (lo que podrá tener lugar mediante el llamado «gobierno indirecto» de las colonias.»

Gustavo Bueno. España frente a Europa.

Los imperios depredadores, tienen como rasgo principal el no mezclarse con la población aborigen del lugar conquistado, algo típico del imperio británico, no quieren mezclarse y producir mestizaje. Los británicos que llegaron a lo que hoy es los Estados Unidos, lo hacían con familia y a los nativos los terminaron confinando en reservas, cuando no exterminados.

«Los imperios son fenómenos de expansión con integración por replicación, esto es, emplean grandes herramientas de integración de pueblos distintos. Por el contrario, el Colonialismo no genera mestizaje, ni cultural ni racial. Para los ingleses una cosa era la metrópoli y otra las colonias.»

María Elvira Roca Barea

Los imperios generadores exportan sus instituciones, su religión, su cultura, su tecnología, su lengua, su derecho, su economía en los territorios donde llevan a cabo su acción imperial, convirtiendo a esas sociedades preestatales en sociedades de pleno derecho. La Corona española daba carta de ciudadanía al indígena y prohibió su esclavitud.

La cédula de la Reina Isabel que llevaba Nicolás de Ovando en 1502 en relación con los Matrimonios mixtos en La Española: decía así: «Mandamos que el dicho nuestro governador e las personas que por el fueron nombradas para tener cargo de las dichas poblaciones, en asimismo los dichos Capellanes procuren como los dichos indios se casen con sus mujeres en paz de la Santa Madre la Iglesia; e que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas con algunos indios».

El 20 de junio de 1500 los Reyes Católicos dieron la orden a Pedro de Torres que entregase a Francisco de Bobadilla los esclavos que tenía en su poder: «Los cuales agora nos mandamos poner en libertad y habemos mandado al comendador Fray Francisco de Bobadilla que los llevase en su poder a las dichas Indias y haga dellos lo que tenemos mandado».

Jerónimo de Aguilar, náufrago en territorio maya e intérprete de Cortés, se casó con una india de Tlaxcala llamada Elvira Toznenitzin, la hija del cacique de Topoyanco, con la que tuvo dos hijos, una de ellas llamada Luisa de Aguilar. Hoy se hablan en América más de 600 Lenguas autóctonas por parte de unos 28 millones de personas, casi todas en el territorio de la América española.

En cuanto a la economía política, el pacto colonial inglés se basaba en una relación comercial asimétrica, desigual, en el que Londres como capital del imperio, salía beneficiada. La Corona británica mantenía una soberanía absoluta sobre sus colonias, no se permitía el comercio con otros países u colonias, y el comercio estaba limitado.

Las colonias eran simples factorías y solo podían comerciar con materias primas, y se limitaban a recibir los productos manufacturados desde la metrópoli. En cambio, España fomentó la producción de manufacturas en los virreinatos sin importar que estas hiciesen competencia a la metrópoli.

Ricardo Levene sostiene que en la literatura de los siglos XVI y XVII se habla siempre de Reinos, Provincias, Territorios, y, posteriormente, de Virreinatos, incorporados de pleno derecho a España, y cuyos súbditos poseían un estatuto idéntico al de los peninsulares. Ni se mencionan las palabras colonia o factoría en las Recopilaciones de Indias ni en la doctrina de los juristas de los siglos XVI y XVII.

«En las 6377 leyes de la Recopilación de Indias de 1680 no se menciona la palabra colonia». Ricardo Levene

«España traslada toda una estructura de Estado: llama “provincias” a sus posesiones y crea una compleja estructura administrativa de virreinatos, gobernaciones, capitanías, cabildos; construye ciudades y pueblos, caminos, monumentos, puentes; funda iglesias, hospitales, misiones; traslada colonos, frailes, soldados, funcionarios. Es el último imperio según el modelo clásico.»

Borja Cardelús. La civilización hispánica.

Finalmente, todo sistema colonial es depredadora esencialmente, y el imperio español era un imperio generador y no depredador, así que eso de colonia sale sobrando.

10 de enero de 2023.

Ricardo Veisaga

Bibliografía:

Gustavo Bueno. España frente a Europa. Alba Editorial, S. L. 1999

Borja Cardelús y Muñoz-Seca. La civilización hispánica. El encuentro de dos mundos que creó una de las grandes culturas de la humanidad. Editorial Edaf, S. L. 2018

Ricardo Levene. Las Indias no eran colonias. Colección Espasa-Calpe, Madrid. Tercera edición. 1973

Rafael Gambra Ciudad. Civilización y colonización. Revista Verbo.

Juan José Sebreli. El asedio a la modernidad. Editorial Sudamericana. 1992