SANTOS MARKA T’ULA

Las demandas indígenas ignoradas

Ricardo Veisaga

En los comienzos del siglo XX en Bolivia, a los lideres aymaras les correspondió un rol importante en la defensa legal de las tierras comunitarias, frente al avance de los grandes propietarios como efecto de la aplicación de la Ley de 1874. Fue una lucha legal frente al Estado boliviano por mas de cinco décadas, ante gobiernos distintos y coyunturas históricas distintas.

Es muy común oír acusaciones dirigidas al imperio español de abusos sobre los indígenas, pero nada dicen del abuso de las autoridades de las repúblicas independientes de la Corona española. En el contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nos encontramos con conservadores en el gobierno, con empresarios dedicados a la minería en pleno auge de la plata, y en el comercio internacional.

Liberales triunfadores en una guerra civil que derroca del poder a los conservadores, inaugurando el secularismo y la masonería por años. En ese periodo, Bolivia había perdido territorio en dos guerras: la del Pacífico con Chile y la del Acre con Brasil. Es cuando toma importancia el movimiento llamado de «caciques apoderados». Son autoridades originarias en defensa de sus derechos virreinales, en respuesta a las agresiones del gobierno y hacendados, que querían privatizar estas propiedades.

El movimiento de los caciques apoderados se inició en las últimas décadas del siglo XIX, mediante líderes indígenas a quienes sus «ayllus» les otorgaban poder para ejercer los reclamos.

Se conoce al movimiento de caciques apoderados en la historiografía boliviana al grupo organizado y movilizado de caciques y autoridades originarias en defensa de las tierras de comunidad y de sus derechos ancestrales a la tierra y en oposición a la agresión del Gobierno y los hacendados que buscaban privatizar las tierras de comunidad. Se inició en las últimas décadas del siglo XIX, a través de líderes indios que recibían poderes de sus ayllus y comunidades y se conocieron por tanto como «Apoderados Generales».

Alrededor de 1912, se reorganizó este movimiento, en demanda de la restitución de las tierras comunales usurpadas por las haciendas y el pleno acceso a la ciudadanía. El ayllu es la comunidad de familias de parentesco. Nos encontramos con indígenas reivindicando tierras otorgados por la corona española. En ese entonces existía una genuina protesta contra la usurpación liberal de propiedad legítima, entonces el marxismo y las ideologías indigenistas no existían en su tarea de envenenar la cuestión indígena.

El aumento de las grandes haciendas traía consigo la expoliación de las tierras indígenas y el consecuente sometimiento a la servidumbre. En este sentido el movimiento de los caciques apoderados significó un movimiento político e ideológico concreto. Durante la república la ley de exvinculación de 1874 convirtió al indígena como propietario de su parcela de tierras, lo que dio lugar a que se enajenara en favor de otros. Este abuso dio lugar al indígena del Ayllu como al hacendado luchar contra el latifundista.

Es entonces cuando los caciques apoderados asumen la defensa de las tierras ante las autoridades del gobierno contra los terratenientes, llamados gamonales, y denunciar el abuso de las autoridades locales y a los vecinos de los villorrios rurales. En ese contexto se dan las rebeliones indígenas desde 1921 hasta los levantamientos regionales de 1947, hasta la revolución de 1952. La lucha de las comunidades indígenas se dio tanto en el altiplano como en los valles.

Desde 1913 hasta después de la Guerra del Chaco (1932-1935) los caciques aymaras mantuvieron confrontaciones contra sus explotadores hasta llegar a las rebeliones de Machaqa (1921) y Chayanta (1927). La Guerra del Chaco tuvo un fuerte impacto en el movimiento indígena contra los hacendados hasta llegar al Congreso Indígena de 1945 y las rebeliones violentas de 1947.

Los primeros caciques apoderados surgieron en 1913, cuando solicitaron al presidente de la república que pusiera fin al abuso de los corregidores territoriales por los servicios forzados. En agosto de 1913 asumió como presidente Ismael Montes Gamboa y su predecesor fue José Manuel Pando, había gobernado anteriormente entre 1904 y 1908. Su radio de acción abarcaba desde la región de Tiwanaku-Waqi hasta las tierras altas de los Andes. En 1930 surgió el proyecto educativo indígena encabezado por Eduardo Leandro Nina Quispe, por intermedio del Centro Educativo Qullasuyu.

Francisco Tancara fue un cacique apoderado de Qalaqutu y Qaqinkura, lideró la lucha en la comunidad indígena de su zona ubicada en la provincia Pakaxa, entre 1900 y 1921, periodo de convulsión en todo el altiplano paceño como consecuencia de la sublevación de Jesús de Machaqa de 1921. Durante 1917 su lucha se centró contra las autoridades locales, como subprefecto, corregidor e intendente de policía, su lucha principal consistía en la revalidación de los títulos de las tierras de su comunidad.

El hacendado Benedicto Goytia de la región de Waqi y Tiwanaku estaba enfrentado con los indígenas de Waqi. Los políticos liberales como Ismael Montes, Benedicto Goytia y Julio Sanjinés, como hacendados abusaban de su poder político para actuar contra los indígenas y los colonos que eran sometidos a la servidumbre de sus haciendas. La expansión de las haciendas en la región de Waqi, Tiwanaku y Taraqu entre 1901 y 1906 provocó nuevos conflictos. Goytia y Montes eran propietarios de las haciendas Pituta, Pillapi y Taraqu, en tanto, el yerno de Goytia, el Tcnl Julio Sanjinés era el comandante del regimiento Abaroa.

En 1946 aparece otro cacique Prudencio F. Callisaya, entre los indígenas de las provincias Umasuyu, Camacho, Larikaxa, Loaysa, Ingavi, Sikasika y Pakaxa. La lucha de Callisaya entre 1916 y 1920 fue durísima para para los liberales que ejercían el gobierno. En ese momento Callisaya estaba detenido acusado de sublevación. Su detención fue planeada por el juez y el corregidor de Waqi en complicidad con el comandante del regimiento Abaroa, tuvo como consecuencia la muerte de Callisaya en el recinto militar.

Faustino Llanqui aparece como cacique de la comunidad Taguaconi Mamani en 1019, representando a la comunidad de Jesús de Machaqa. En 1920 Faustino Llanqui, Hipólito Forra, Blas Ajacopa, y todos los jilaqatas decidieron apoyar a la Junta de gobierno republicano, ya que la revolución del 12 de julio de 1920 significaba para los indígenas la liberación de sus opresores. Sin embargo, el cambio político, lejos de favorecer a los indígenas, facilitó el regreso al poder de Lucio T. Estrada como corregidor de Jesús de Machaqa.

Al no encontrar una salida pacífica a sus problemas, se levantaron en rebelión el 12 de marzo de 1921 dando muerte a la familia Estrada. Este hecho trajo como consecuencia la masacre a cargo de los soldados del regimiento Abaroa asentados en Waqi. Faustino y su hijo Marcelino Llanqui fueron encarcelados por muchos años y sentenciados a la pena de muerte, la que no se cumpliría debido a los cambios políticos.

Eduardo Leandro Nina Quispe apoderado general de Taraqu, tuvo que luchar contra el usurpador de tierras Ismael Montes, presidente de Bolivia entre 1904 y 1908, su primer periodo y continuar en los inicios del gobierno de Bautista Saavedra (1920-1924). Nina Quispe fue un maestro indígena y activista importante influenciado por las ideas políticas de ese momento, en contacto con indígenas y políticos como Daniel Salamanca, Hernando Siles y hermanos, Bautista y Abdón Saavedra. Luego de la Guerra del Chaco Nina Quispe, fue acusado por el jefe de la Legión Cívica de ser un propagandista comunista.

Nina Quispe y sus compañeros lo negaron tajantemente:

«Juramos por Dios y la Patria que el comunismo que nos atribuye no existe; ni sabemos en qué consiste éste, ni nuestras actividades, jamás pueden considerarse ni calificarse de sospechosas, ya que nuestros tópicos se reducen única y exclusivamente a la propaganda educacional a amparar a nuestros congéneres de los abusos y [las] exacciones de que son objeto, tanto de personas inescrupulosos acostumbrados a explotar al indio, cuanto de algunas autoridades subalternas, que no tienen plena conciencia de sus deberes».

Archivo de La Paz/prefectura-Correspondencia, en adelante ALP/P-C, 1933, Oficio de Eduardo L. Nina Quispe y Esteban Machaca al Prefecto de La Paz, La Paz 10 de abril de 1933).

El concepto de educación de Nina Quispe estaba orientado a la búsqueda de la verdad y de la justicia. Al reunir a todos los representantes de los departamentos del país (andino-amazónico) y hablar de la importancia de la enseñanza del idioma original y del castellano, habla de la pluralidad.

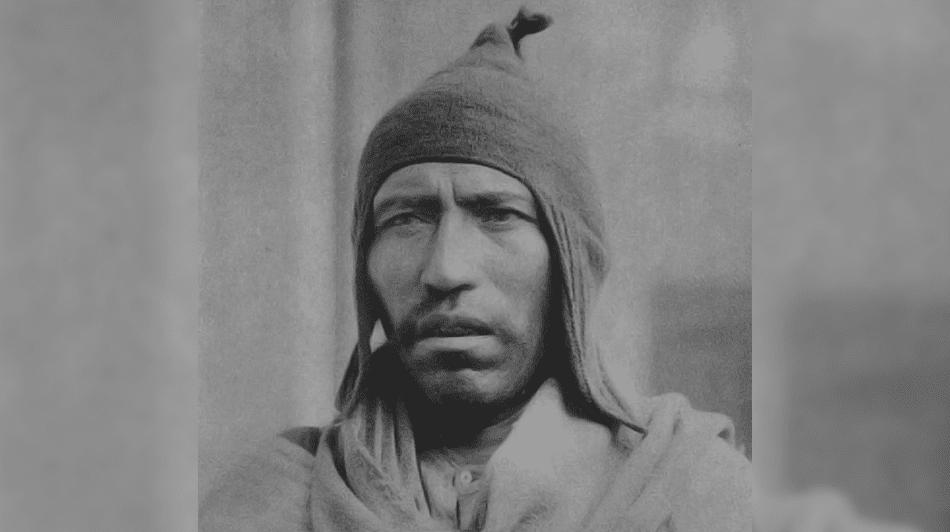

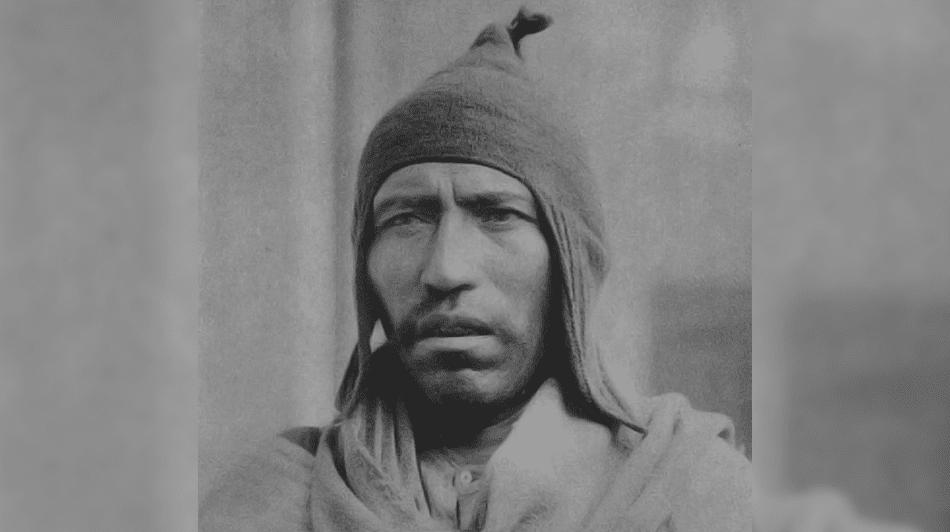

Santos Marka T’ula

Conocido también como Santos Marca Tola, fue una figura descollante entre los caciques apoderados. Su ascendencia cacical se remonta al siglo XVI, en la familia de «don Juan Tola» de aproximadamente 1850. Su lucha estuvo plagada de incidentes contra las autoridades políticas, jurídicas y eclesiásticas.

Santos Marka T’ula, nació en la comunidad Llanta Urinsaya en 1879, otros biógrafos dirán en Qurawara de Pakaxa, cuando se iniciaba la Guerra del Pacífico, en la actual provincia Gualberto Villaroel, y murió en La Paz el 13 de noviembre de 1939. Nació en una familia de Mallkus. Santos Marka T’ula (firmaba Santos Marca Tola por la influencia de la ortografía hispanizante de la época). Según Roberto Choque, es probable que haya sido descendiente de Carlos Marka T’ula, «documentado en 1575».

Santos Marka T’ula fue un cacique aimara que luchó por los derechos de los indígenas bolivianos sobre las tierras comunitarias, fue parte del movimiento de caciques apoderados que surgió a finales del siglo XIX. Era analfabeto, pero dominaba la palabra. Es posible que en sus primeros años haya sido testigo de la subasta y usurpaciones de tierras de comunidad a los hacendados criollos y que participara en la Guerra Federal de 1899 apoyando a pablo Zárate Willca.

Al ser testigo de las usurpaciones de las tierras comunitarias, inicio una lucha por recuperarlas por medio de la defensa legal. Santos y varios caciques realizaban su recorrido entre Sucre, La Paz y Potosí, gestionando ante tribunales, presentando y recuperando expedientes perdidos. Como apoderado y voz de las comunidades y ayllus para hablar de la ley, llegó hasta Lima y Buenos Aires. Se dice que en Lima había documentos de 1500, 1600, 1700 que estaban a nombre de Marka T’ula.

Comenzó como cacique apoderado desde los inicios del siglo XX hasta llegar al Primer Congreso Indígena de 1945. Cuatro décadas de lucha a lo largo de distintas rebeliones indígenas y de los sucesivos cambios políticos (1900 y 1945). Su lucha lo compartía con los caciques Mateo Alfaro de Qaqayawiri (Pakaxa), Dionisio Paxsipati de Tiwanaku (Ingavi) y Rufino Willka de Jachakachi (Umasuyu), Feliciano Condori, cuando debían gestionar ante los tres poderes del Estado boliviano.

Uno de los grandes problemas para los caciques era la búsqueda de la documentación sobre las tierras comunitarias originarias. Como siempre sucede en estos caos, aparecieron personas que se aprovechan de las circunstancias. Ahí aparecen Eusebio y Humberto Monroy, a principios de 1912, quienes habían ofrecido sus servicios para buscar los títulos de composición de las tierras del periodo virreinal en los archivos y biblioteca de Lima, consiguiendo que los indígenas pagaran una enorme cantidad de dinero, engañando a los caciques del interior de la república.

Marka T’ula no había participado de ese trato, pero en su condición de cacique apoderado, exigió a los Monroy que entregaron los documentos que supuestamente habían conseguido de la biblioteca de Lima, pero estos nunca lo entregaron. Alrededor de unos 120 representantes de los departamentos de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz se reunieron en uno de los tambos de La Paz para acordar el levantamiento general indígena, si el gobierno no facilitaba la reivindicación de sus tierras. El gobierno reaccionó ante la amenaza con la captura y detención de indígenas sospechosos.

La esposa de Marka T’ula, Manuela Guarachi se suma a la lucha y dice:

«Como esposa que soy de Santos Marca Tola tengo bastante facultad y derecho para reclamar todos los títulos antiguos que le confiaron como apoderado general [Santos Marka T’ula] todos los comunitarios de Curaguara de Pacajes de este departamento» de La Paz.

La lucha por la defensa de las tierras de origen ante las autoridades gubernamentales de la república, legislativas y judiciales caían en saco roto y no lograban justicia. Así lo demuestra lo que dicen los caciques apoderados:

«No podemos alcanzar justicieras reparaciones de los implacables y sistemáticos abusos de que somos constantemente e impasibles víctimas, extinguiéndose nuestros clamores en las puertas de los tribunales y oficinas públicas.» (Archivo de La Paz/Expediente Prefectura, en adelante ALP/EP, 1919-1922, Testimonio-expediente: proceso seguido por varios comunitarios del departamento de La Paz ante la H. Cámara de Diputados sobre aclaración de mojones)

La comunidad indígena servía al Estado boliviano con sus tributos y servicios personales y no recibían nada del Estado. Lo único que recibían eran persecuciones, la destrucción de sus viviendas, la expulsión de us hogares. La permanente denuncia y reclamos presentados por los indígenas por la restauración de sus derechos civiles como ciudadanos, el respeto de sus intereses y garantías personales, es una muestra concreta de las condiciones en que vivían.

Santos Marka T’ula había advertido sobre la trampa de ser captados o manipulados al involucrarse en la política de quienes los explotaban. Para Santos, la escuela pública era esencial para los hijos de los comunitarios ya que de esta manera podían conocer las leyes de la república. Era muy importante apoyar al visitador de escuelas y que inspeccionara las diferentes comunidades y haciendas, para que se obligara a establecer las escuelas necesarias para sus hijos.

Pero algunos alcaldes y corregidores quitaron las escuelas de las comunidades con la excusa de que todos los comunitarios eran comunistas o evangelistas. Para 1914, los obreros simpatizaron con la causa indígena, algunos caciques querían unirse al movimiento obrero, pero aun no eran capaces de entender ese movimiento ya que lo principal era la lucha por sus tierras.

Se puede decir lo mismo de los dirigentes obreros, ya que no podían entender el objetivo que seguían los caciques apoderados. Santo Marka T’ula y otros dirigentes, se habían afiliado a la Federación Obrera Sindical, a título personal, antes del inicio de la Guerra del Chaco (Bolivia-Paraguay). Desde entonces los indígenas se organizaron en sindicato, lo mismo harían los hacendados que estaban organizados regionalmente (altiplano-yungas) reunidos en una organización sindical, la Sociedad Rural Boliviana, con el objetivo de impedir la devolución de las tierras a los comunitarios.

Santos Marka T’ula también cuestionó la aplicación de la Constitución Política del Estado solo para un sector social y no para la mayoría de la población indígena que se encontraba afectada por las ambiciones de los explotadores. Durante el gobierno de German Busch, se recuperó el reconocimiento legal de la comunidad indígena, después de 64 años de desconocimiento por la ley de exvinculación de 1874. La Constitución Política del Estado promulgada el 30 de octubre de 1938, de acuerdo con el Art. 165, reconoció y garantizo “la existencia legal de las comunidades indígenas”.

En 1914, Santos Marka T’ula se presentó ante la prefectura del departamento de La Paz como apoderado del ayllu del Cantón Qallapa, buscando testimonios de títulos antiguos restituidos de 1569 a 1589 por el virrey Toledo. Tales documentos, usurpados por los criollos, le fueron negados. En febrero de 1915 él y otros caciques viajaron a Sucre para pedir amparo y garantías para sus gestiones ante la Corte Suprema. Desde entonces, envestido como Apoderado General de la red de caciques apoderados, que se extendía por Cochabamba, Chuquisaca y todo el altiplano boliviano, fue el representante más importante de los ayllus y comunidades andinas bolivianas en la defensa legal de las tierras comunitarias de origen.

Para ello, se basó en algunas pocas concesiones formuladas en documentos virreinales y republicanos que demostraban la jurisdicción indígena sobre tales tierras comunitarias. En su calidad de apoderado, se dice que llegó hasta Lima y Buenos Aires. En 1917 fue acusado de sublevación y detenido. En 1918, Santos Marka T’ula fue arrojado al río Cajón en los Yungas, a lo que sobrevivió con la ayuda de gente de los pueblos amazónicos.

Los caciques apoderados de Bolivia

Los enemigos de T’ula fueron los latifundistas, que estaban asociados con parte del clero, militares, policías, políticos y en especial las autoridades del Estado. Santos M. T’ula viajaba a pie por las comunidades andinas aymaras y quechuas, explicando a sus hermanos/as por qué se tenía que defender las tierras ancestrales. En noviembre de 1918, Santos fue llevado al destierro, sin saber dónde ni por qué motivo.

Una vez en libertad, denunció que todos los documentos que había recolectado le habían sido confiscados. Acudió entonces a la Fiscalía General de la República para que le fueran devueltos, solicitud que le fue negada. Acudió también al Notario de Hacienda, siendo la respuesta que no existían tales documentos en los Archivos. Asimismo, peregrinó por cantones y provincias en busca de los escritos, pero siempre obtenía la misma respuesta.

El certificado que obtienen dice: “Archivo General de la Nación. CERTIFICA: que el indígena originario Santos Marka Tola ha depositado en esta oficina nacional cinco expedientes relativos a todas las diligencias que ha seguido los originarios… Los referidos expedientes se hallan archivados en esta oficina…”.

Los líderes indígenas querían rescatar títulos virreinales que les otorgaban derecho a tierras comunitarias, y para eso acudían a sus autoridades republicanas de entonces, además querían acceder a la educación mediante la creación de escuelas para indígenas. En 1920, luego de una larga estancia en la ciudad de Sucre, el movimiento indígena desconfiado de que las prefecturas y los tribunales les arrebaten, deciden depositar algunos de sus expedientes en el Archivo General de la Nación de Sucre, hoy llamado Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ANB).

El Taller de Historia Oral Andina publicó en 1984 un libro importante que maneja datos sobre este tema, y se titula «El indio Santos Marka T’ula: cacique principal de los ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la república». Entre otros contenidos, la obra contiene extractos de documentos del Archivo General:

«Archivo General de la Nación certifica que el indígena originario Santos Marca Tola ha depositado en esta oficina nacional cinco expedientes relativos a todas las diligencias que han seguido los originarios del departamento de la Paz, habiendo sacado de cada uno de ellos un testimonio auténtico: los referidos expedientes se hallan archivados en esta oficina para su catalogación. Lleva este certificado el interesado para resguardo de su derecho.»

Tiempo atrás, estos cinco legajos fueron localizados por el personal del ANB, hasta entonces se consideraban perdidos. Por ahora se desconoce lo que contienen esos cinco legajos en su totalidad, depositados hace mas de cien años por Marka T’ula en el ANB.

El periódico La Reforma, de La Paz publicó el 20 de enero de 1921 un comunicado en el marco de los reclamos de los caciques apoderados. El documento lleva las firmas de José Aduviri, Blas Castillo, Manuel Choque, José María Victoria y Nicolás Mamani, y fue elaborado a petición de Santos Marka T’ula, Ascencio Cero y Eduardo Nina Quispe. Fue uno de los primeros registros en los matutinos de prensa enviado por Santos Marka T’ula.

El texto señalado indica que los indígenas comunarios aymaras de varias provincias de distintos departamentos reclaman por sus tierras: «Nosotros estamos sujetos bajo las deliberaciones de nuestros virreyes del Perú, México y una ordenanza del año 1562». El texto hace una referencia a la Iglesia como «la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana» y a sus altos cargos jerárquicos como «su ilustrísima el señor Arzobispo y Obispos de Bolivia», lo que muestra el respeto que tenían los caciques apoderados por las autoridades.

Lo llamativo y digno de resaltar es el énfasis que los caciques apoderados ponían en la potestad virreinal, a pesar de que el virreinato ya era historia y los nuevos países, en este caso Bolivia, tenía ya instaurada la república liberal. Primero, las autoridades virreinales por orden de la Corona española entregaron documentación de propiedad sobre tierras en América a los indígenas.

Ramiro de Maeztu en 1934, en su Defensa de la Hispanidad, dice lo siguiente al respecto:

«Don Eusebio Zuloaga me contaba que no hace muchos años le guió un cacique indio por las montañas de Bolivia. El indio se apoyaba en un bambú que tenía en el puño una vieja onza española. “¿Quién es ése?” —le preguntó Zuloaga, señalando con el dedo la efigie de la onza—. “El Rey de Castilla, mi rey” —repuso el indio—. “¿Cómo tu rey? Aquí en Bolivia tenéis un presidente” —observó Zuloaga—. Pero el indio se lo explicó todo: “Ese presidente lo nombra el rey de Castilla. Si no fuera por eso, ¿crees tú que yo me dejaría mandar por un mestizo?”. Sin duda ha habido gobernantes en Bolivia que, hasta hace pocos años, han querido fortalecer su prestigio haciendo creer a los indios que los designaba el rey de España. Ello no muestra, sino que la obra protectora de los indios, a que se dedicó durante tres siglos la Monarquía Católica española, por medio de toda organización gubernativa y eclesiástica, ha echado raíces tan profundas en los pueblos de América, que no pueden concebir otra autoridad legítima que la que ella designa».

En 1923 fue acusado nuevamente de subversión y encarcelado hasta 1925. Estas acciones ejecutadas fueron pretexto para recluirlo en el panóptico de La Paz, acusado por subversión. Esta vez, desde la prisión en la cual estuvo dos años dirigió la lucha de los caciques. Su suegro y su esposa recibieron un poder para que lo representen y prosiguieran con su búsqueda documental.

Desde el panóptico (cárcel), el 6 de agosto de 1924 hizo un pedido para que terminen la usurpación de tierras; la creación de la escuela fiscal normal y el servicio militar para jóvenes comunarios, requisito para la ciudadanía. Marka T’ula, quien nunca claudicó, atribuía los abusos de los leguleyos y la sociedad criolla, a no saber leer ni escribir. Relatan que al salir de la cárcel «las autoridades les ofrecieron a los caciques plata por cienes, casas y un buen puesto, para que ya no hablaran a favor de los indígenas». Sin embargo, para ellos la recuperación de sus tierras era vital.

En 1927, se inició un juicio contra los hacendados Peró y Jáuregui por apropiación de tierras comunales. Los acusados arguyeron sublevación, llamándolos a los indígenas: «cuadrilla de indios». Los indígenas «solicitan la revisita de tierras y leyes de amparo para la raza indígena». En el proceso, mediante trampas procedimentales, desaparecieron varios expedientes y el caso se archivó por desistimiento de los demandantes.

Para inicios de la década de 1930, Marka T’ula presidía el movimiento integrado por caciques y autoridades indígenas de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, en defensa de su territorio y de sus derechos.

En la petición que hacen al Arzobispo de La Plata, en 1933 figuran entre otros: Paulo Condo de la Cruz, cacique de Oropeza, cantón Sapse; Feliciano Maraza, alcalde mayor de la provincia de Paria; Andrés Choque, ayllu Condo – Cacachaca; Valentín Cacho, alcalde mayor de la comunidad de Copavilque; Cayetano Felipe, alcalde del vice cantón San Francisco de Orinoca; Simón Mendoza, cacique de Tinquipaya; Manuel Caisena, alcalde y secretario del cantón Macha; Pastor Varón del Cantón Huata; Fermín Yojra de Mojocoya, en el departamento de Chuquisaca, y muchos más.

Santos Marka T’ula apenas sabía firmar, pero tenía una necesidad de acceder a la documentación virreinal y republicana escrita. Él pedía a sus escribanos como Leandro Condori, Rosendo Zárate y otros que le leyeran la documentación obtenida, lo que les permitía defender mejor sus tierras comunales. Queda claro que no solo era la lectura textual en castellano, sino una traducción del castellano al aymara.

Este proceso le permitió saber de memoria qué documentación tenía en sus manos. Su escribano Condori contó que él sabía casi de memoria lo que contenían los documentos que eran favorables a los pueblos indígenas y cuando eran arrebatados Don Santos lloraba por esa pérdida.

En 1932 cuando estalló la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, se realizó el reclutamiento indígena en el altiplano y los yungas paceños, el Estado boliviano necesitaba soldados y el reclutamiento fue de carácter obligatorio, debido a los resultados lamentables y penosos de las tropas, y se tuvo que acudir a esta determinación. El ejército solía caer de sorpresa en las comunidades indígenas y se llevaban a los hombres. El aporte indígena en la guerra fue importante, demostraron una actitud patriótica.

Durante la Guerra del Chaco la cuestión de la ciudadanía que era negada a los indios cambió y fueron reclutados para la guerra. Además de ofrecer su concurso para la guerra solicitaron la búsqueda de documentos virreinales, específicamente el pedido fue encontrar los títulos correspondientes al Gran Chaco. La solicitud correspondió a Santos Marka T’ula y varios caciques apoderados.

Santos Marca Tola, domiciliado en Curaguara de Pacajes, cacique de Callapa y Ulloma; Rufino Villca, cacique principal de la provincia de Omasuyos Achacachi, ayllu Belén; Mateo Alfaro, cacique de Caquiaviri, ayllu Llimpi de la provincia Pacajes; Luciano Marca Tola, cacique de Callapa y Ulluma; Dionisio Paxsipati, cacique principal de Tihuanacu; Francisco Mata, Alcalde Mayor de Huarina; Pedro Paucacra, Alcalde Mayor de Laja; Leandro Pocoaca, Alcalde Mayor de Viacha; Manuel Casilla, Alcalde Mayor de Curaguara; Vicente Quispe, Alcalde Mayor de Sica Sica y Carlos Gillco, Alcalde Mayor de Sapahaqui. Nos presentamos ante su autoridad, todos los arriba indicados, caciques gobernadores del departamento de La Paz, ofrecemos nuestros servicios en el actual conflicto internacional a fin de contribuir en la defensa de la patria; poniendo a nuestros hijos a órdenes de nuestro mandatario Dr. Daniel Salamanca.

La dedicación a estos trámites y papeleos tuvieron ocupado a Santos Marka T’ula en la ciudad de La Paz durante casi toda la campaña del Chaco; acudiendo a las altas autoridades imponiendo incansablemente Boletines y Circulares que contenían la ley y los derechos de los indios. Muchos jóvenes no retornaron a sus lugares de origen. El movimiento de los caciques apoderados se debilitó y para 1939 la red se desvinculó y la lucha de Marka T’ula se circunscribió solo al departamento de La Paz.

El 13 de noviembre de 1939, el defensor de los indígenas Santos Marka T’ula murió en el departamento de La Paz. Los hijos de Marka T’ula estaban convencidos de que su padre fue eliminado físicamente por los médicos que le atendieron en el hospital, ya que solo tenía tos. Se preguntaban: «¿Cómo reclamar en esa época donde todo estaba contra nosotros y peor hacia los que lideraban pidiendo justicia?» En el Cementerio General de la ciudad de La Paz no hay datos.

«Falleció en la pobreza el Cacique Santos Marca Tola». Así tituló el periódico La Crónica, en su edición del martes 14 de noviembre de 1939, p.8. La misma información en sus partes centrales, destacaba:

Ayer en la mañana se ha producido un hecho lamentable en el Hospital General de Miraflores, el fallecimiento del cacique indígena Santos Marca Tola, que como se recordará tuvo una destacada actuación en diversas épocas en defensa de los derechos de los indígenas. El Cacique Marca Tola constituyó en más de una ocasión algo así como la pesadilla de los gobiernos y muy en especial de los gamonales que se aprovechaban de las tierras de los comunarios. Santos Marca Tola se presentaba ante los ministerios, prefecturas y aun al mismo Congreso Nacional, pidiendo los papeles de las «revisitas de tierras de origen». En fin, se puede decir que consagró su vida entera a la defensa de los derechos indígenas.

Poco después del fallecimiento de Santos Marka T’ula, continuaron las demandas sociales reivindicatorias, efectuadas por varios caciques y apoderados de La Paz, juntamente con otros representantes de la República. Entre las solicitudes presentadas aparece en estos memoriales el nombre de Andrés Marka T’ula, hijo descendiente de Santos Marka T’ula. El joven Andrés se unirá con varias autoridades cacicales, para demandar ante las autoridades de Estado las justas demandas a sus derechos.

Existe un retrato hablado sobre Santos Marka T’ula realizado por Leandro Condori Chura, su escribano:

[…] Era pues una persona buena, tranquila; ya que era de edad avanzada, como yo ahora. Por eso también no vivió muchos años más. Tenía una barbita canosa, así había sido. No lo conocí joven, Su cara era simpática con una barbilla como de chivo; tenía regular estatura y era flaco. Pero ya no usaba el calzón, aunque en ese tiempo aún se usaba bifurcado hacia atrás. Pero él no vestía así. Usaba pantalón de bayeta como los indios de Oruro y Potosí: pantalones de oveja. No era civilizado como los q’aras. También usaba abarcas. Creo que era de cuero de llama, ya que recién después ha aparecido la goma. No sé si la abarca era de llama o de vaca, pero así era. Luego vestía con un ponchito de color plomo; no se lo quitaba nunca. Tenía su chuspa. Siempre estaba con la coca; masticaba de día y de noche. Andaba preocupado, por eso no le faltaba nunca la coca y su ch’uspita estaba llena de coca y lejía; todo eso llevaba colgado al cuello. […]

El escribano de los caciques apoderados – Kasikinakan purirarunakan qillqiripa; Leandro Condori Chura y Esteban Ticona Alejo, hisbol/THOA: 1989)

Los papeles de Santos Marka T’ula

En la obra «El indio Santos Marka T’ula cacique principal de los ayllus de Qallapa y apoderado general de las comunidades originarias de la república», publicada por el Taller de Historia Oral Andina el año 1984, se transcribe el acta que el AGN habría entregado a los caciques, obtenida del Fondo Prefectural del Archivo Histórico de La Paz. Es la siguiente:

«Archivo General de la Nación. CERTIFICA: Que el indígena originario Santos Marka Tola ha depositado en esta oficina nacional cinco expedientes relativos a todas las diligencias que han seguido los originarios del departamento de la Paz, habiendo sacado de cada uno de ellos un testimonio auténtico: los referidos expedientes se hallan archivados en esta oficina para su catalogación. Lleva este certificado el interesado para resguardo de su derecho».

El ABNB conserva varios expedientes que llevan la firma del cacique Santos Marka T’ula y están fechados en distintos periodos:

Un primer grupo tiene como fechas extremas los meses de junio y octubre de 1919. Se trata de un testimonio de un memorial presentado al Ministro de Gobierno solicitando se ordene a las autoridades de la provincia Sica Sica que se atienda en justicia a los reclamantes; tiene la fecha del 24 de julio de 1919. Este documento está acompañado por varios testimonios de otros escritos, todos del mismo año.

El segundo grupo procede del año 1929 y se trata de testimonios de memoriales presentados por los caciques al Ministro de Gobierno y a la Prefectura de La Paz; están acompañados de otros anexos y solicitan, en el primer caso, se ordene mediante circular que los subprefectos de Pacajes, Omasuyos, Sica Sica y Larecaja remitan toda la documentación que se halla en sus oficinas relativa a reclamos de los indígenas y, en el segundo, que se reconozca como su procurador a Andrés Choquechambi, de la comunidad Pujri, cantón Escoma, para poder hacer el seguimiento de los trámites de los caciques y autoridades facultados con nombramiento protocolizado en Sucre desde 1916.

El tercer grupo está integrado por un memorial dirigido al Fiscal General de la Nación, fechado en enero de 1931 y acompañado de otros varios testimonios.

Por tanto, se puede sostener que Santos Marka T’ula dejó sus papeles en el AGN en más de dos ocasiones: la primera en 1920; la segunda podría haberse realizado cuando el cacique estuvo en Sucre en 1931, visita documentada en la prensa de la época, y otra podría haber sido en 1933 o en años posteriores. También cabe la posibilidad de que hubiesen sido dejados los correspondientes a 1929, 1931 y 1933 en este último año, o posterior a esa fecha.

El ABNB conserva la documentación que Santos Marka T’ula le confió en 1920 y en otras ocasiones posteriores y otra que años después, siguiendo su ejemplo, dejaron otros líderes indígenas, como ser la de Fabián Vera y Rosendo Condori, relativa a la lucha que llevaron adelante ante las instituciones del Estado boliviano por las tierras de comunidad de Ichoca en 1933.

Uno de los primeros registros en los matutinos de prensa enviado por Santos Marka Tula ha tenido la siguiente información:

Nosotros los suscritos indios comunarios aymaras pertenecientes a los departamentos de La Paz y de las provincias de Pacajes, Sica Sica, Inquisivi, Ingavi, Omasuyos, Larecaja, Chulumani; departamento de Cochabamba, provincia de Tapacarí; departamento de Sucre [Chuquisaca], provincia Yamparaez; departamento de Potosí, provincia de Charcas y provincia de Porco; departamento de Oruro, provincia de Paria, provincia Carangas. Rogamos a su digna persona, se sirva insertar en su diario lo siguiente:

Hacemos constar ante el público que tanto la raza española como la raza aymara y quechua, que nosotros los comunarios hemos sido martirizados, ultrajados y vejados, esto es por los patrones y otros asaltadores que quieren arrebatarnos nuestros terrenos, pues nosotros estamos sujetos bajo las deliberaciones de nuestros virreyes del Perú, México y una ordenanza del año 1562. Además, dice en nuestras ordenanzas que los sacerdotes o Ministros de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como su ilustrísima el señor Arzobispo y Obispos de Bolivia, que deben procurar la tranquilidad de la Nación y que se establezca el nuevo gobierno en común acuerdo de los bolivianos para que se cumplan todas las garantías de que deben gozar en esta nación y en general la raza indígena.

Sin otro particular, saludamos a Ud. Señor director, sus atentos y seguros servidores comunarios: José Aduviri, Blas Castillo, Manuel Choque, José María Victoria, Nicolás Mamani. A ruego de los representantes Santos Marca Tola, Ascencio Cero y Eduardo Nina.

Unas semanas después, nuevamente Marka T’ula emite otra solicitud con los caciques apoderados de la República de Bolivia.

Nosotros los suscritos indios comunarios aymaras y quechuas pertenecientes a los departamentos de La Paz, Sucre [Chuquisaca], Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Beni y Uyuni [sic], suplicamos a su bondad, se sirva insertar en su ilustrado diario lo siguiente: El Virrey Hurtado de Mendoza en cumplimiento a la Cédula Real, expidió orden de ejecución en la ciudad de los Reyes, de acuerdo con los oidores fiscales y oficiales reales en 24 de septiembre de 1592, declarando la prioridad en el derecho sobre los Charcas, tierra vinas para bien y utilidad de los dueños y pobladores que son los indios Misayos, prohibiendo a los españoles, mestizos masatas que de sus posesiones en las ciudades donde residan, no se les repartan tierras, estancias, chacras y encargando su cumplimiento al Presidente de la Audiencia de Charcas y al Cabildo. El mismo Virrey de Mendoza, ordena el 30 de septiembre de 1582, que para cumplir con lo mandado por su Majestad no se otorgue tierra a los españoles y mestizos y que para las necesidades en la defensa de las comunidades contra los herejes y una griega que ha mandado despachar, se sirvan las tierras que no estuviesen concedidas antes por los Reyes Don Juan Apo Inca, Álvaro Casaca y Cárdenas, Cacique y Gobernador del pueblo de Yaco, presentó ante el escribano de su majestad, Ruíz de Gonzáles de Rivera. En 8 de octubre de 1592, Sebastián y Carlos Llanqui, Caciques y Gobernadores de Jesús de Machaca en 1506, Carlos Marca Tola y Juan Apaza, Caciques y Gobernadores de Curaguara de Pacajes de 1506.

Por estos antecedentes se puede decir que el nombre de Santos Marka T’ula ya era conocido en toda la república. Dice que es apoderado de las comunidades de Hilata, Urinsaya, Chambi, Taipi Cham-bi, Chua, Rivera, Huari, Huachu Unto y otras. Para gestionar sus asientos en los tribunales de La Paz, Potosí y Sucre, ciudades en las que viajaba constantemente. Feliciano Condori de Ayo Ayo y Dionisio Paxsipati de Tihuanacu, se han encargado de recorrer las capitales de las provincias de La Paz.

La presentación de la figura de Santos Marka T’ula o Tola, es muy importante para desmentir la propaganda anti española y ensalzar a los personajes de las nuevas republicas que eran unos pillos terratenientes, y cuyos nombres se encuentran en ciudades, pueblos, calles, etc. La historia de todos los países de hispanoamerica sin excepción están plagadas de mentiras.

20 de junio de 2023.