LOS HMONG

EL RETORNO DE LOS MUERTOS VIVOS

Ricardo Veisaga

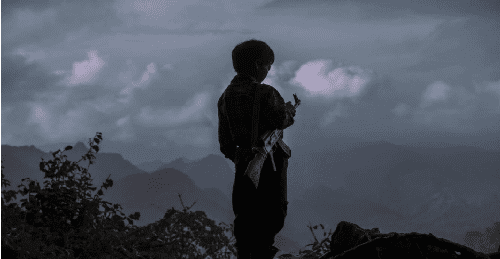

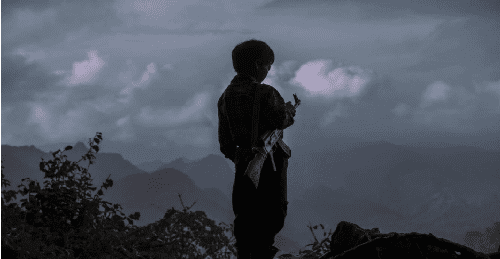

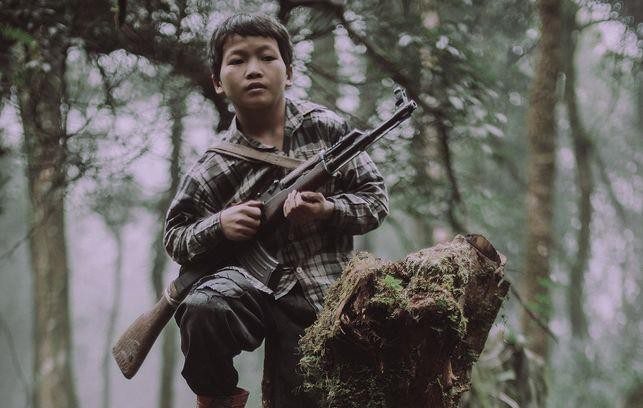

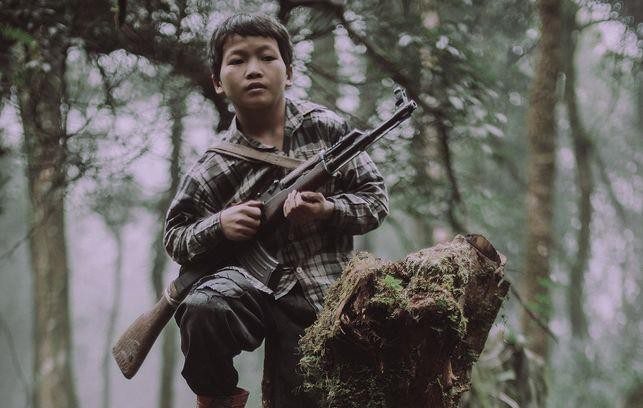

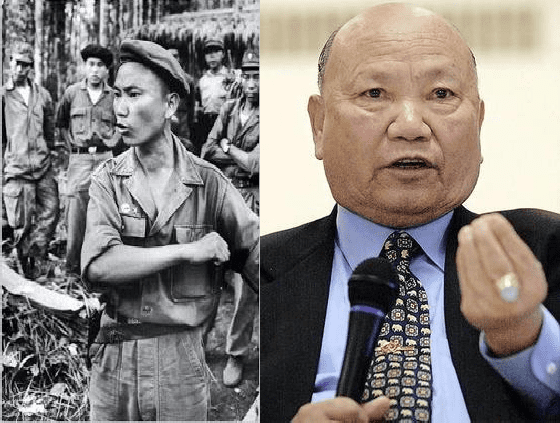

Chi-Vang, uno de los niños soldado Hmong que aun combate en la jungla de Laos.

«Tengo más cosas en común con estos amarillos que con mi malcriada familia» (Walt Kowalski en Gran Torino).

Esta frase de Kowalski (Clint Eastwood) en la película «Gran Torino», hace referencia a la comunidad Hmong. La historia de la película se desarrolla tras la muerte de la esposa de Walt, Dorothy, cuando Walt ha llegado al final de una vida que se ha caracterizado por inolvidables experiencias en Corea y sus 50 años en la fábrica local de Ford. Sin embargo, hace mucho tiempo que la guerra pasó, la fábrica ha cerrado, su esposa ha fallecido y sus hijos, ya adultos, apenas tienen tiempo para él. Uno de los placeres de Walt es sacar brillo a su Ford Gran Torino construido en 1972 y cuidadosamente conservado en su garaje, debajo de una lona de seda, durante todos estos años.

Las casas de su barrio se han deteriorado, la de Walt se mantiene impecable gracias a este hombre acostumbrado a trabajar con sus manos. Es el único que resiste en la comunidad. Igualmente aislado está el vecino de Walt, Thao, de 16 años, que vive en una casa con su madre, su abuela y su hermana mayor. «Es el único varón de la familia, sin ningún modelo varón a imitar o del que aprender», describe Bee Vang, un novel actor que obtuvo el papel de Thao. «Es un tipo difícil e inseguro de sí mismo porque está rodeado de todas esas mujeres dominantes. Necesita un modelo a imitar y lo encuentra en Walt».

Bee Vang (Thao) y Clint Eastwood (Walt). Escenas de la película «Gran Torino».

«El objetivo de que Thao trabaje con Walt, es que se convierta en un hombre», añade Vang. «Walt no sólo está ahí para enseñarle a trabajar, sino también a cómo defenderse solo y que no tenga que unirse a una pandilla para sentirse un hombre. Walt es el hombre que está ayudando a Thao a desarrollar su valentía personal».

Gran Torino (2008) es quizás el film más personal de Eastwood, un homenaje a sus grandes personajes, y una reflexión sobre temas que él ha planteado en sus películas, como la madurez, la soledad, el antihéroe frente al héroe clásico, las dudas sobre la naturaleza de la ley frente a una correcta distinción entre el bien y el mal y una crítica al fin del sueño americano.

El reciente estreno de un documental largometraje sobre «El ejército perdido de la CIA», y la visita de Barack Obama a Vietnam, hace necesaria la recordación de la etnia Hmong. Los hmong, llamado miao en chino, es un grupo étnico que vive en las zonas montañosas del sudoeste de la República Popular China, es una de las nacionalidades oficialmente reconocidas en ese país. Los primeros datos de los miao en China se remontan a la tribu chiyou que habitó las llanuras centrales en tiempos remotos.

El término miao se utilizó por primera vez antes de la Dinastía Qing. Con ese nombre se designaba a los grupos de personas de origen no chino. En las dinastías Shang y Zhou, los miao se establecieron en las orillas del río Yang Tze, en el área alrededor de Hunan (China), y se fueron desplazando al sur de China, instalándose en Vietnam y Laos. Se tienen registros de la existencia de los Miao ya en el siglo III a. C., a quienes los historiadores chinos describen como un pueblo orgulloso e independiente, durante las dinastías Qing y Ming fueron expulsados de China.

Birmania, Laos, Tailandia y Vietnam fueron sus lugares escogidos por los distintos clanes. Desde su migración de China en el siglo XIX, el número de hmong en Vietnam ha crecido hasta convertirse en una de las etnias más numerosas del país, con más de medio millón de individuos. Su distribución abarca todo el norte de Vietnam, en zonas de alturas elevadas, donde cultivan arroz de secano y plantas medicinales, incluyendo el opio. Existen varios grupos de hmongs, y se distinguen por su forma de vestir.

Entre ellos los hmongs verdes, hmong blancos, hmong rojos, hmong flor, y hmong negros. Estos últimos son tal vez los más numerosos, y se les distingue por su ropa de hilo teñida con índigo, las mujeres hmong flor son las más llamativas, con sus atuendos de ribetes multicolores, y llenos de lentejuelas.

En los años 1960 y 1970, muchos hmong de Laos fueron reclutados en secreto por la CIA estadounidense para luchar contra el comunismo durante la Guerra de Vietnam. Después que las fuerzas armadas estadounidenses se retiraron de Vietnam, un régimen comunista tomó el poder en Laos, y ordenó a la fiscalía la reeducación de todos los que lucharon en contra de su causa durante la guerra.

Mientras que muchos hmong se quedaron en Laos, Tailandia, Vietnam, Myanmar y China (que alberga una de las mayores poblaciones de etnia Hmong en el mundo, con unos 5 millones), desde 1975 muchos huyeron de Laos por la persecución. Fueron reubicados en los campos de refugiados de Tailandia durante la década de 1980, otros se establecieron en países como Estados Unidos (la mayor parte de la población está concentrada en Wisconsin, Minnesota y California).

Guayana Francesa, Australia, Francia, Alemania, y unas 200 familias en Argentina (1979), algunos optaron por permanecer en Tailandia con la esperanza de regresar a su propia tierra. El idioma hmong se habla en China, Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia y en Estados Unidos. Tras la retirada estadounidense, Vietnam decidió atacar Laos y los hmong fueron declarados «enemigos prioritarios» y aniquilados.

Más de 100.000 trataron de huir hacía Tailandia, pero sólo 40.000 lograron llegar allí, donde pasaron a formar parte de campos de refugiados donde eran humillados. Cien mil más murieron durante el transcurso de la guerra, pero aun así no fue hasta finales de 1975 cuando el gobierno estadounidense decidió dar estatus de refugiado político a los hmong que lo solicitaran.

Según escribió en 1996 el veterano de Vietnam Jack Austin Smith, de los tres millones de hmong que se calcula vivían en esa zona en los años cincuenta, sólo 200.000 consiguieron salvarse. Miles de hmongs aceptaron la oferta del gobierno y se cree que actualmente unos 180.000 viven en los Estados Unidos.

Esta historia relativamente desconocida, adquirió una dimensión diferente después del estreno de «Gran Torino». Su guionista, Nick Schenk, tomó buena nota de lo que sus colegas de trabajo le explicaron y decidió que los vecinos del ex marine cabreado que interpreta Clint Eastwood en el filme tenían que ser hmong.

Este detalle, que en otra película hubiera sido simplemente un matiz sin importancia, ha recordado la tragedia de esta etnia y ha hecho rebrotar una campaña que busca que el gobierno estadounidense se preocupe por fin de recompensar al pueblo hmong. Roger Warner, por ejemplo, escribió en Asia Times que «Obama debería hacer de esto un tema prioritario».

Los Ángeles Times, y agencias como Reuters, canales de televisiones, y periódicos locales de Sacramento, Minnesota, Wisconsin o Indiana se han sumado a la reivindicación con toda clase de reportajes sobre su situación actual, donde muchos simplemente sobreviven, sin lograr adaptarse a un ritmo que no tiene nada que ver con su filosofía de vida.

Muchos cronistas hmong han agradecido a Eastwood el respeto con el que les ha tratado y aunque algunos, como la escritora de New York Sharon Her, han criticado algunos aspectos del filme por ser poco veraces, ha habido consenso en que, muchas décadas después, y gracias a Gran Torino, los hmong están finalmente en el mapa.

La guerra terminó el 30 de abril de 1975. Hace ahora 41 años que Vietnam del Sur capituló y se puso fin a un conflicto que duró dos décadas, en el que perdieron la vida un millón y medio de combatientes y dos y medio de civiles. Lo que se desconoce es que, a día de hoy, siguen muriendo personas, a consecuencia de una guerra que, para ellos, aún no ha terminado.

En Laos, donde la CIA desarrolló una operación secreta, los hmong, una pequeña comunidad, resisten fusil en mano la amenaza del ejército laosiano. Los persiguen por representar hoy el último reducto de occidente. Su ejército, en los años 70 llegó a tener 50.000 miembros, en los 90 ya eran 10.000, ahora apenas llegan a dos centenas.

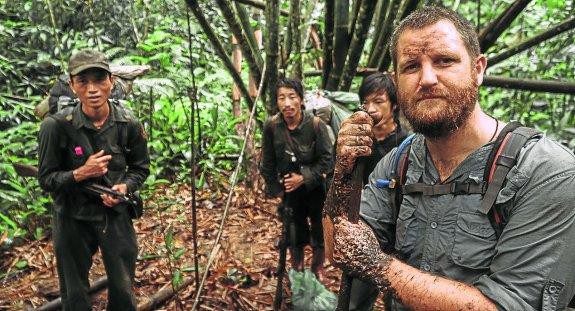

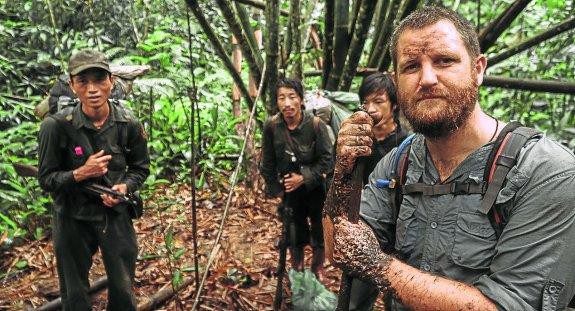

Los periodistas David Beriain y Fernando Ureña estrenaron en Discovery Max un largometraje «El ejército perdido de la CIA». El contexto de esta historia es que, durante la guerra de Vietnam, se produjo una guerra paralela en Laos, que en principio se había declarado neutral. Vietnam del Norte utilizaba el territorio laosiano para abastecer logísticamente al Vietcong a través de la ruta Ho Chi Minh.

La CIA vio en los hmong la oportunidad de frenar el avance del comunismo y reclutó para ello a miles. Los hmong tenían fama de buenos guerrilleros cuando la Agencia Central de Inteligencia les empezó a reclutar sobre el terreno en la mayor operación encubierta de su historia. Laos, acabó convertido en otro frente de la Guerra Fría, los hmong ayudaron a atacar la ruta de suministros y a rescatar pilotos de Washington caídos. Una colaboración contra un enemigo que les salió cara.

La zona militar especial de Saisombun, donde se encuentra Long Chen, es una región montañosa de carreteras que mueren en ríos o acantilados, aldeas donde la mayoría de la población jamás vio un extranjero. Agentes de la CIA recorrieron estos mismos caminos en 1963: buscaban el lugar idóneo para instalar una base desde donde dirigir las operaciones militares contra los comunistas laosianos. Eligieron Long Chen (Valle Claro) porque estaba bien protegido por montañas y a casi 1.000 metros de altura, disponía de espacio para construir una pista de aterrizaje y, sobre todo, se encontraba lo suficientemente aislado como para que nadie supiera de su existencia.

Estados Unidos construyó su base secreta y una ciudad surgió a su alrededor: primero fueron unas pocas tiendas de provisiones, después barrios enteros y finalmente toda una urbe clandestina formada por 40.000 guerrilleros hmong y sus familias. En su obsesión por mantener el lugar oculto, la CIA llegó a crear una réplica de la base al otro lado de las montañas, mostrándosela a los congresistas que venían de visita y manteniendo así la ficción que permitió al presidente Richard Nixon asegurar en 1969 que no había «fuerzas de combate americanas» en el país. En realidad, los americanos llevaban cinco años bombardeando Laos.

Los americanos primero y los laosianos después empeñados por mantener su existencia oculta han hecho que Long Chen sea conocido como «El lugar más secreto del mundo». Pero los hmong sí conocían el secreto, los eligieron por su valor y su resistencia, pero sobre todo porque habían vivido aislados y excluidos por el resto de la población. El dinero y la promesa de apoyarles en crear una patria propia en Indochina, hicieron el resto.

«Pagaban bien. La vida era fácil. Podía coger un avión y marchar a cualquier sitio. Era una persona importante y pensé que ganaríamos. Perdimos», dice Kumuang. La mayoría de los hmong desconocían que Vang Pao, el militar que les daba órdenes, aprovechó los aviones que les proporcionaba Air America para traficar con opio y heroína a todo el sudeste asiático y para vender a los militares americanos para su consumo (eso dicen).

Long Chen, ahora «La ciudad fantasma», desde ella la CIA organizó el más intenso bombardeo, donde cayeron más bombas que todas las estadounidenses lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, Laos se convirtió en el país más bombardeado de la historia por habitante, más bombas que en Alemania y en Japón juntas durante la Segunda Guerra Mundial. Dos toneladas por cada laosiano, en un intento por cerrar el paso a los comunistas.

«Viven de lo que les da la selva, duermen en los árboles y de vez en cuando nos atacan en emboscadas», explica Kham, uno de los soldados del Ejército de Laos, a un grupo de periodistas. «Hace poco se nos entregaron 30 de ellos, surgieron del bosque como fantasmas. Algunos habían nacido en la jungla y no habían visto la civilización».

Mientras los americanos arrasaban desde el aire, los guerrilleros hmong luchaban sobre el terreno enfrentándose cuerpo a cuerpo a los comunistas. Los hmong vivieron aislados del resto de la población de Laos y fueron fácilmente reclutados. El dinero ayudó a captar a muchos de ellos, pero otros vieron en Estados Unidos la oportunidad de vengar viejas afrentas con la mayoría lao y la posibilidad de crear una patria propia en Indochina. Los hmong tenía tres objetivos, detener el avance del ejército de Vietnam del Norte sobre el territorio laosiano, rescatar a pilotos americanos caídos y hostigar la ruta de suministro de Ho Chi Minh.

41 años después, Long Chen sigue siendo un lugar vetado, en su apogeo llegó a tener 50.000 habitantes, fue la segunda ciudad más importante del país, su existencia era desconocida incluso por los laosianos. Para acceder a ella hay que viajar a través de la zona militar restringida de Saisombun, por carreteras intransitables durante la época de lluvias y difíciles en la seca.

Cerca de 200 habitantes es todo lo que queda de la base, la pista de aterrizaje sigue operativa y es utilizada por el Ejército laosiano, rodeada de algunas de las mansiones de los generales hmong que vivieron en Long Chen y casetas de edificios oficiales. Cuando en 1974 los comunistas se hicieron con el poder, desataron una dura represión que, aún perdura, porque nunca se acabó completamente con la milicia.

Shang Lin, lucha en una guerra que oficialmente terminó hace 40 años. Dice que de mayor le gustaría ser médico, pero de momento patrulla y monta guardia con un kalashnikov casi de su misma estatura. «Mataron a mi abuelo. Cogí su fusil y empecé a disparar. Sólo veía fogonazos […] Había muertos por todas partes», relata un niño que no tendría por qué saber cómo funciona el mundo.

Sobrevivir, sin embargo, es lo primero que aprende cualquiera en el campamento hmong de Laos. Allí cada día en pie cuenta como una victoria. Sólo los más viejos del lugar recuerdan el día exacto en el que sus vidas cambiaron para siempre. Fue el 30 de abril de 1975, cuando Estados Unidos abandonó Saigón ante el avance de las tropas norvietnamitas.

En 1971, el ejército hmong ya estaba formado mayoritariamente por menores de 16 años y mayores de 45 años. La metralla había acabado con las generaciones intermedias. Tras la retirada yanqui, su situación empeoró. Los hmong fueron abandonados por la Administración estadounidense debido al carácter no oficial de sus actividades. Las autoridades laosianas persiguieron y masacraron a muchos de ellos, algunos fueron enviados a campos de reeducación de los que no volvieron.

Otros escaparon a Tailandia. Y los menos a Estados Unidos después de recibir de la ONU el estatus de refugiados políticos. Hubo un grupo que no se rindió y se ocultaron en la jungla. En los años 60, el batallón sumaba 50.000 milicianos. En los 90 tenía 10.000. Desde entonces, ha sido diezmado con armas químicas, sufrieron torturas e intentaron exterminarlos.

Pocos periodistas pudieron acercarse a los descendientes de los hmong. Algunos fueron capturados mientras lo intentaban y enviados a campos de trabajo forzoso durante quince años. «Periodísticamente se había dado la noticia de que estaban allí, pero nunca se había hecho una historia larga que tratase de profundizar en la experiencia de lo que había allí. Lo poco que había previo, te alumbraba, pero esta historia necesitaba una producción más grande, que buscase su camino hasta llegar allí, para ponerlo en valor», comenta David Beriain.

«Éramos conscientes de lo que nos estaban contando, del proceso de exterminio que se está produciendo allí, y todo nos indicaba que cada vez eran menos personas. La situación real, la de ahora, no sabíamos cuál era, pero sabíamos que era muy mala y cabía la posibilidad de que, si no íbamos ya, no tuviera sentido ir nunca más», dice Ureña.

Por ello, se embarcaron en esta aventura preguntándose: «¿quedará alguien allí?». Y de ahí que decidieran lanzarla en formato película, de 110 minutos, lejos de los 45 del estándar de su programa en Discovery, y estrenarla en cines. En el proceso de investigación se encontraron con un ex agente de la CIA, el veterano de guerra Jack Jolis (residente en Bélgica). También con la comunidad hmong estadounidense, descendientes que lograron huir del país tras la retirada de Estados Unidos. E intentando comprender el papel que jugaron las organizaciones internacionales.

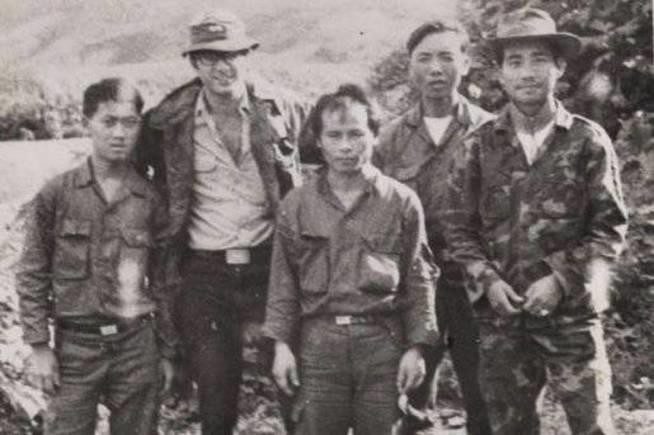

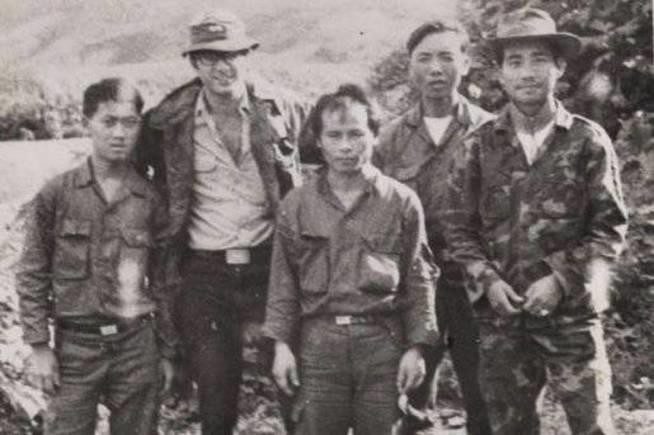

El periodista David Beriain, y tres combatientes hmong en plena jungla.

El gobierno de Laos, no quiso dar ninguna declaración. «Es la primera vez que alguien nos dice que no de manera tan tajante», asegura el director. Dejaron claro que ni son ni pretenden ser activistas: «Sólo somos periodistas contando historias que intentan acceder a las dos partes del conflicto, para que cada uno tenga derecho a hablar», dice Ureña. Sus guías fueron dos hmong que lograron escapar y que ahora vuelven para dar cuenta de la situación en la que viven sus compatriotas y denunciarlo. Con todos los riesgos que ello conlleva.

Lo que encontraron fue lo que sospechaban: personas con el cuerpo lleno de cicatrices y heridas que el ejército laosiano ha ido tejiendo en su piel, escaramuza tras escaramuza. Así hasta reducirlos y llevarlos casi al borde de la extinción. Beriain y sus compañeros presentan en dos horas de película la odisea silenciada de un grupo étnico al que Clint Eastwood ya dio visibilidad en su película Gran Torino.

Para ello, se trasladaron en primer lugar a Estados Unidos. Entrevistaron en Washington a John Prados, analista militar especializado en Seguridad Nacional e Inteligencia. Jack Jolis, un ex oficial de la CIA que accedió a compartir su experiencia como responsable de la Operación Rascal (Gamberro).

«Sustituí a un oficial que había sido herido y estuve en Laos medio año», explica Jolis en España antes de la presentación del documental. Jolis es nieto de españoles de Pontevedra y habla un aceptable castellano.

«Mi trabajo consistía en reclutar civiles hmong, jóvenes o viejos, darles un entrenamiento básico y equiparles con radiobalizas camufladas en hojas o piedras para que pudieran usarlas tras las líneas enemigas. Ellos deambulaban por allí y cuando veían una concentración de vehículos, municiones o tropas, dejaban caer estos dispositivos. Yo recibía la señal, recogía a mi equipo en la zona y tan pronto como tenía la seguridad de haberlo extraído, avisaba a la fuerza aérea del lugar donde procedía esa señal. Era una labor efectiva y simple, de bajo coste y alto rendimiento».

El ex agente de la CIA Jack Jolis, junto a guerrilleros hmong en Laos.

P- ¿Para alguien como usted puede resultar peligroso hablar de una operación ‘top secret’ incluso 40 años después?

R- Si lo fuera, no estaría aquí. Pero ya no hay mucho que esconder. Es mi pequeña aportación para ayudar a los hmong a sacar su historia a la luz.

Jack Jolis, uno de los oficiales al mando de la operación, tenía poco más de veinte años cuando fue destinado a Laos para dirigir a estos soldados hmong. Se alistó en el Ejército en cuanto acabó la universidad, y tras la guerra de Vietnam, comenzó a hacer carrera en la CIA. Trabajó en las oficinas de los servicios secretos americanos en África, aunque su verdadera vocación era realizar trabajo de campo. Por eso, en cuanto salió una vacante en Laos no lo pensó dos veces y se ofreció voluntario. Sin embargo, tras esta experiencia, su padre le ofreció entrar en el negocio familiar de la minería del diamante y abandonó la CIA.

-¿Cómo le convenció David para participar en el documental?

-No acepté al momento, hablé con mis compañeros… Aceptar una proposición así naturalmente no le sale a alguien de mi formación. Sin embargo ha pasado tanto tiempo que no hay razón para no contarlo. David me explicó que el énfasis no era luchar contra la guerra, sino contar lo que pasó con los hmong y cómo fueron parte de esa historia. Confié en él y me alegro. No me imaginaba que acabaría siendo un relato tan profesional y dramático, pensé que sería como el resto de documentales, que hablan varias personas, una detrás de otra, pero es muy diferente.

Con la crudeza que tuvo la guerra en Vietnam y Laos, ¿nunca se le planteó ningún conflicto ético?

-Lo único moral era el fin. Recuerdo que había mucho entusiasmo por eliminar el comunismo de esos países. Era lo correcto, aunque fracasara por razones políticas. La guerra es la guerra, es algo antipático, no voy a fingir que me gusta. Pero siempre creí en nuestra causa, en Vietnam y en Laos, en el Ejército y en la CIA. Nunca tuve un conflicto moral, de hecho creo que no hicieron lo suficiente.

¿Se arrepiente de alguna decisión de esos años?

-Me arrepiento de que todo acabase en lágrimas. Hay gente lamenta toda la guerra de Vietnam, yo solo haberlo dejado de la forma en la que lo hicimos.

¿Podrían haber ganado la guerra?

-Ganamos. Mucha gente no veía la situación política y militar de Vietnam en 1963. Era muy similar a Corea en 1953. Al final logramos nuestro objetivo, un gobierno no comunista más o menos estable. Entonces, el Watergate lo cambió todo. No solo provocó la caída de Nixon, sino que tras las elecciones salió un congreso muy de izquierdas, casi activistas, y cortaron todo el dinero para Vietnam y Laos. No solo acabaron con el presupuesto de armamento, también con el de medicinas…Todo. Esto es lo que pasó, mucha gente sólo se ha quedado con fotos de los americanos evacuando la embajada. Es un hecho muy triste y terrible en la historia de América, aún estoy enfadado por ello, nadie me había preguntado hasta entonces.

-¿Qué pensarán los americanos que lo vean?

-Hay mucha gente aquí que no sabe nada de la guerra secreta en Laos, les suena de una película de Mel Gibson que es una basura. También por eso lo hice, cuando vi la película me enfadé muchísimo, y pensé que podíamos sacar la verdadera historia.

¿Siguen siendo eficaces las guerras secretas a día de hoy para luchar contra conflictos como el terrorismo islámico, por ejemplo?

-Yo confío plenamente en el papel de las acciones encubiertas, sea el enemigo el comunismo o el ISIS. Cuanto más secreto, mejor. El contrincante puede estar loco, pero no es estúpido, sabe cómo usar los medios y a la opinión pública. Las operaciones clandestinas son la única forma de ganar. Realizar una ofensiva, ganar, no decir nada, y no celebrarlo con un desfile es la única forma de vencer. La democracia no quiere decir suicidio, no todo debe estar abierto a plebiscito y discusión. Así no se ganan las guerras, así se pierden.

Jack Jolis, en la actualidad.

En el año 2009, unos 7.500 refugiados hmong se hacinaban en un campamento custodiado por el Ejército Real de Tailandia en la aldea de Huai Nam Khao, en la frontera con Laos. El 28 de febrero, 12 de ellos fueron enviados de vuelta a este país «por voluntad propia», según las autoridades tailandesas. Pero no es eso lo que aseguraron en Médicos Sin Fronteras, la única organización humanitaria con acceso al campo.

«Hay muchos indicios de que la repatriación no ha sido voluntaria. Por ejemplo, una de las retornadas es la madre de cinco niños pequeños que continúan en el campamento», explicó Gilles Isard, director del proyecto de Huai Nam Khao. «No hemos recibido garantías de las autoridades de Laos sobre estos repatriados», añade. Todo indica que serán enviados a campos de reeducación.

«Las bolsas de resistencia armada son residuales. No tienen fuerza política», asegura Tâm Ngô, antropóloga vietnamita de origen hmong. De hecho, el gobierno laosiano niega que exista, y la tilda de «bandidaje». Pero ello no impide que «sea utilizada como excusa para seguir hostigando a los hmong», explica Ngô. Desde que en 2006 se rindiese el último gran grupo, la mayoría de los observadores coincide en que apenas quedan unas decenas de insurgentes en la jungla.

Aun así, esa «fantasmal» guerrilla alimenta las esperanzas de muchos hmong en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses detuvieron a once personas que pretendían hacerse con un cargamento de armas valorado en más de 5 millones de dólares, destinado a una potencial insurgencia anticomunista (mayoritariamente hmong) cuyo alzamiento era inminente. El líder de la operación era el general Vang Pao, cabecilla del «ejército secreto», muy respetado por los refugiados hmong de Estados Unidos, por la ayuda que prestó a muchos a la hora de instalarse en el nuevo país tras la derrota. Con la excepción de un «Ranger» veterano de Vietnam, los detenidos son jóvenes de esta etnia nacidos en Estados Unidos.

Están acusados de conspiración para asesinar y secuestrar, como violar las Leyes de Neutralidad, que prohíbe conspirar en su territorio contra un país con el que Estados Unidos esté en paz. El juicio puso en peligro los intentos de los senadores de Minnesota, Wisconsin y California de impulsar una ley que permitiera a los hmong que combatieron a favor de los Estados Unidos en los sesenta y setenta pedir asilo político en este país.

Se calcula que unos 125.000 refugiados no combatientes viven en el país, y están asentados especialmente en estos tres estados, cuyos senadores solicitaron al fiscal general una excepción para los que participaron en acciones armadas, ya que, según la Patriot Act, los que lucharon en la «guerra secreta» son terroristas, por lo que no pueden obtener visados de refugiados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos. estuvo investigando las acusaciones de persecución contra estos grupos por parte del Ejército de Laos, mientras que un grupo de líderes hmong en el exilio envió una carta a la ONU pidiendo ayuda internacional para «detener este genocidio». Según el informe, la población hmong que vive en la jungla de Laos se redujo de 18.000 a 7.000 a causa de la persecución. Las cifras no han sido verificadas por ningún organismo independiente, hace años que Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen denunciando el hostigamiento y los ataques del ejército no sólo contra los combatientes, sino también contra la población civil susceptible de ayudarles.

La «cuestión hmong» es minimizada por las autoridades de Laos. En este país hay 450.000 personas de esta etnia y son el tercer grupo racial más numeroso: un 8 % de la población. Aunque numerosos varones hmong formaron el núcleo central del «ejército secreto» durante la Guerra de Vietnam, otros muchos se integraron en la guerrilla comunista. En Luang Nam Tha (norte de Laos), las aldeas hmong hacen alarde de su identidad, aunque están sometidas a la férrea autoridad del gobierno comunista. Pero muchos otros hmong continúan escondidos en las selvas.

Los hmong son un problema para Tailandia, donde viven unos 9.000, la mayoría en campos de refugiados, pero cuyo estatus de refugiados es negada. «Los hmong son sólo inmigrantes ilegales en nuestro país», aseguró en ese entonces el general Nipat Thonglek, encargado de las cuestiones de frontera. Tailandia firmó un acuerdo que le permite devolver a Laos a cualquier demandante de asilo. Los refugiados de Nong Khai y Huai Nam Khao son sujetos de repatriación.

Otro «misterio» se ensaña con los hmong, por varias décadas un enigmático síndrome mortal persiguió a la etnia, un «diablo» visitaba los sueños de los varones adultos entre 25 y 55 años con buena salud, hasta provocarles una muerte súbita. De Julio de 1977 a los 90 más de 100 ciudadanos y refugiados procedentes de Laos murieron víctimas de un extraño trastorno. Los médicos lo llamaron SUNDS «Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome» (Síndrome de la Muerte Nocturna Inesperada). Entre 1981-1982 el índice de defunciones alcanzó el 92 por 100.000, una proporción equivalente a las 5 primeras causas de muerte natural entre hombres estadounidenses durante esos mismos años.

Sólo una de las personas fallecidas había sido una mujer. Algunos investigadores apelaron a causas toxicológicas como la ingesta de venenos en los campos de concentración o secuelas dejadas por la exposición a armas químicas. Otros a orígenes metabólicos, genéticos, deficiencias cardiacas, o nutricionales como posibles patógenos causantes del síndrome. El trabajo realizado fue tan meticuloso que incluso se llegaron a analizar 18 corazones de víctimas de SUNDS extraídos mediante autopsia.

El resultado de estas pesquisas permitió conocer algo más el mecanismo de este síndrome mortal. Se detectaron ciertas anomalías anatómicas, quizás hereditarias, en los tejidos que conducen los impulsos eléctricos a través del corazón y que podían ser las inductoras de un latido desordenado. Pero esta disfunción fisiológica, por sí misma, no podía provocar una muerte tan súbita. Hacía falta descubrir el desencadenante.

Experiencia onírica.

Al encuestar a los familiares de algunas víctimas de SUNDS residentes en campos de refugiados, los investigadores comprobaron que muchos de los fallecidos habían tenido episodios de terrores nocturnos y visitas de espíritus malignos días antes de producirse la muerte. En 1984 el equipo de doctores dirigidos por Neil Holtan del St. Paul Ramsey Medical Center, identificaron cinco rasgos muy peculiares en el trastorno onírico que afectaba a los Hmong: una sensación de pánico o miedo extremo; una parálisis parcial o completa del cuerpo, una fuerte presión sobre el pecho, la sensación de que un ser extraño – animal, humano o espíritu- estaba en la habitación y, finalmente, cierta perturbación sensorial de la vista, oído o tacto.

Diferentes autores como Bruce Thowpao Bliatout – él mismo integrante de la etnia hmong y director del International Health Center de Portland – o la doctora Shelley R. Adler del departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California, comprendieron que se debía abandonar la vía fisiológica para explorar el mundo religioso de los hmong.

Quizás la clave del enigma estuviera en la cultura profesada por esta etnia. Quizás les estaban matando sus propias creencias. De hecho, en 1983, el antropólogo Joseph Jay Tobin de la Arizona State University y la trabajadora social Joan Friedman llegaron incluso a hablar de «posesión espiritual» y de «suicidio inconsciente». La religión de los hmong, sus tradiciones, creencias, normas de conducta y valores no encajan en la moderna sociedad americana que les acogió.

La doctora Adler considera esta angustiosa situación como la inductora de un «estrés psicológico catastrófico». ¿Podrían ser las pesadillas y la muerte súbita nocturna el modo en que una religión y una cultura inadaptada se resisten a morir? Muchos hmong temieron que los espíritus ancestrales que siempre les protegían no les acompañaran hasta América. Sin embargo, les consolaba pensar al menos que tampoco los espíritus malignos cruzarían con ellos el océano. Pero se equivocaron. En seguida pudieron comprobar cómo el nocivo espíritu nocturno «dab tsog» se les manifestaba en su nueva residencia.

Cuando un hmong alude a estas «pesadillas» o «dab tsog» no las entiende como un «mal sueño», sino que las interpreta como un ente diabólico que visita al durmiente mientras sueña. La experiencia típica comienza advirtiendo la presencia de un ser extraño junto a su mano. A las víctimas, inmediatamente, les invade una sensación de horror para, a continuación, comprobar cómo una fuerte presión sobre el pecho les impide respirar con naturalidad.

En la gran mayoría de las ocasiones, los durmientes no consiguen ni siquiera vislumbrar la figura del ser onírico que les visita, pero, en todo caso, le consideran malvado y peligroso. Uno de los testimonios recopilados por la doctora Adler procedente de un hombre de 58 años describe el primer ataque nocturno padecido cuando tenía 19 o 20 años:

«Yo estaba en mi cama por la noche. Había gente en el otro extremo de la casa y les oía hablar. Todavía estaban hablando afuera. Oía todo. Pero yo sabía que alguien más estaba allí. De repente llegó un cuerpo enorme, parecía como un gran animal de peluche de esos que venden aquí. Se puso sobre mi cuerpo y tuve que luchar para intentar salir de ahí. No me podía mover, no podía hablar en absoluto. Ni siquiera podía gritar «¡No!». En el momento en que todo había terminado, recuerdo que había otras cuatro personas dentro de la habitación y me dijeron: «Oye, has hecho tú todo ese ruido». Yo trataba de luchar contra mí mismo y estaba muy, muy, muy aterrado. Ese espíritu en particular era grande, negro y peludo. Dientes grandes. Ojos grandes. Yo estaba muy, muy asustado».

La cultura hmong identifica al protagonista onírico de esta traumática experiencia con los «tsog». Una suerte de demonios que habitan toda clase de cuevas oscuras donde manifiestan una especial predilección hacia las mujeres y las jovencitas en edad fértil. Dentro de aquellos angostos lugares, los tsog someten a sus víctimas, las violan y las dejan estériles. Si la mujer está ya embarazada, entonces, le provocan un aborto. La ira de los tsog también recae sobre aquel que no cumpla devotamente con los preceptos y los ritos de su religión. Debido a que dichas obligaciones son responsabilidad del hombre de la casa, tendríamos la explicación hmong a porqué el SUNDS afectaba exclusivamente a varones.

La intrusión en los sueños de una figura sobrenatural no desaparece, aunque el hmong cambie de religión. Muchos una vez acomodados en los Estados Unidos se hicieron cristianos. Sin embargo, aún una buena parte de los conversos siguieron padeciendo aquellas horribles pesadillas. La diferencia radicó en que ahora identificaban al diablo tsog con el mismísimo Satanás. Pero la controversia llegó más lejos. Los hmong tradicionales acusaron a los hmong católicos de que las pesadillas era un castigo porque habían abandonado su religión verdadera. Los católicos contestaban a los tradicionales que aquellos terrores nocturnos resultaba la demostración más evidente de que las viejas creencias y cultos eran falsos y diabólicos.

Lo curioso del asunto es que, aunque profesaban credos cada vez más opuestos, siguieron compartiendo idénticas pesadillas y muriendo de la misma manera. Bruce Thowpao Bliatout estudió 38 casos de fallecimiento por SUNDS de los cuales la mitad exacta correspondía a hmong recientemente cristianizados.

Poco queda de Long Chen: apenas unas cuantas cabañas, algunos campesinos y la pista de aterrizaje. Pero algunos de los guerrilleros hmong que una vez la ocuparon, siguen agazapados en las junglas de los alrededores, se resisten a dar por finalizada una guerra que para el resto del mundo terminó en 1975, «viven de lo que les da la selva, duermen en los árboles y de vez en cuando nos atacan en emboscadas», explica Kham, uno de los soldados del Ejército de Laos. «Hace poco se nos entregaron 30 de ellos, surgieron del bosque como fantasmas. Algunos habían nacido en la jungla y no habían visto la civilización».

La pista de aterrizaje desde donde se llevaron a cabo las operaciones fue filmada por primera vez por el documentalista alemán Marc Ebele para la película «El Lugar Más Secreto de la Tierra». Muchas de las bombas que no explotaron entonces lo hacen ahora, provocando 300 víctimas civiles al año. Y hoy, al igual que entonces, la mayoría de los muertos son mujeres, campesinos o niños, empeñados en buscar el metal de las bombas para venderlo y poder comprarse material escolar, a veces un simple cuaderno y un lápiz, o comida. Las imágenes de Google Earth muestran las huellas de los bombardeos, campos llenos de cráteres que en la temporada de lluvia se convierten en lagos.

Los campos sembrados por más de 78 millones bombas de racimo, condenan a la población a la pobreza, impidiendo cosechar en las zonas más fértiles. «Las bombas han sido mi vida», dice Kham, vestido con su uniforme de desactivador de los mismos explosivos que vio caer de niño. «Nunca entendí y todavía no entiendo por qué nos bombardearon de aquella manera si nosotros no estábamos en guerra y no les hicimos nada». Es una de las muchas contradicciones de la Guerra Secreta: la mayoría de las víctimas no supieron que aquellos aviones que arrojaban su carga sobre ellos despegaban desde su propio territorio, desde el otro lado de las montañas, desde una ciudad que supuestamente no existía.

Los comandantes hmong de mayor rango, los que tenían contactos en Washington o suficiente dinero huyeron a Estados Unidos tras la caída de Long Chen y todavía viven en el exilio, desde donde han tratado de mantener la lucha viva enviando dinero y armas e incluso organizando golpes de Estado fallidos. Decenas de miles iniciaron una escapada, sin el apoyo ya de los aviones americanos, fueron cazados como moscas en una de las masacres más desconocidas de la guerra en Indochina. Los más afortunados alcanzaron la frontera con Tailandia, donde vivieron hasta que una noche sin la presencia de las cámaras, los últimos 4.000 refugiados hmong fueron expulsados entre protestas de la ONU, ONG y países occidentales que intuían de su suerte.

El Gobierno de Laos asegura que la «traición» de quienes se unieron a Estados Unidos para luchar contra su país ha sido perdonada. «Esta gente no tiene nada que temer. Son laosianos y regresan a su casa», aseguró entonces Khenthong Nuanthasing, un portavoz del Gobierno comunista. Un tercer grupo en lugar de huir a Estados Unidos o a Tailandia, se adentraron en la selva para salvar la vida o seguir la lucha. Dos periodistas extranjeros en 2003, se toparon con cientos de milicianos. Al verles, los hmong se arrodillaron mientras lanzaban alaridos de felicidad, convencidos de que los reporteros eran enviados americanos que llegaban para anunciar el final de una guerra que en realidad había terminado décadas antes.

Nuevos grupos han surgido de la jungla, a veces para organizar emboscadas contra los soldados del ejército de Laos y en otras para abandonar una vida en la selva que les condena a condiciones míseras, huyendo siempre durante la noche para ocultarse durante el día. En los siguientes cinco años, casi un millar de guerrilleros y sus familias se entregaron al gobierno, que trata de fomentar las deserciones ofreciendo comida, ropa y un lugar para vivir a quienes bajan de las montañas.

La capital hmong cayó en decadencia tras la retirada de los americanos y sus aliados. Algunos de sus 200 habitantes salen a recibir a sus visitantes, sorprendidos de ver a extranjeros en la zona. «Vine hace tres años, la mayoría de los vecinos llevamos poco viviendo aquí», dice uno de ellos, mientras ofrece cigarrillos.

Kumuang es uno de los dos únicos guerrilleros hmong que vivieron aquí bajo administración americana. Las tropas comunistas le detuvieron, le enviaron 10 años a un campo de trabajos forzados y tras su liberación le dejaron instalarse de nuevo en el Valle Claro. Los soldados impiden hablar con él, pero sus amigos transmiten las razones que le llevaron a Kumuang a unirse a los americanos. «Pagaban bien. La vida era fácil. Podía coger un avión y marchar a cualquier sitio. Era una persona importante y pensé que ganaríamos. Perdimos».

Chi-Vang, uno de los niños soldado hmong que aún permanece en combate.

La leyenda de los Chao Fa, los invencibles guerrilleros hmong, ha seguido creciendo en estas montañas por el empeño de un puñado de ellos en mantener viva la causa. La realidad es que hoy son un grupo de viejos soldados desdentados, mal armados y sin fuerzas, acompañados por mujeres y niños nacidos en la selva durante su huida a ninguna parte, que se niegan a cerrar el último capítulo de la Guerra de Vietnam por miedo a las represalias, más que por ideología u orgullo de perdedor. Desvanecida la que fue su única oportunidad de erigirse sobre la mayoría lao, muchos de ellos empiezan a volver al mundo para ganarse un sueldo sin renunciar a sus armas.

El 46 % de la población hmong que llegó a Estados Unidos lo hizo entre 1980 y 1990 y el 42 % después de 1990. Madison (Wisconsin), tenía según el censo de 2010, una población superior a 235.626 habitantes y es la segunda más grande de Wisconsin. La población hmong en Wisconsin es de más de 60.000 personas (sólo California y Minnesota tienen una población hmong mayor), de las que 2.235 viven en el condado de Dane, donde se encuentra Madison. La población de etnia hmong aumentó en el condado entre 1990 y 2000 de 561 personas a 2.235 personas, un crecimiento del 298 %.

Una razón es la estructura de la familia hmong: tienen de media 6,4 personas, mientras la media de una familia típica de Wisconsin es de 3,1 miembros. El 13 % de los nacimientos de hmong en 2001 fueron de madres que tenían 18-19 años, frente al 7 % del resto de la población. En los últimos años, los hmong han aumentado su nivel de vida en Wisconsin. Han aumentado sus ingresos y ha bajado su nivel de pobreza y desempleo. Pero todavía están por detrás de la población total de Wisconsin. El 36 % de los hombres hmong y el 45 % de las mujeres no forman parte de la población activa, de las hmong que trabajan, el 51 % lo hace en fábricas. En términos de educación, el 31 % de los hombres y el 60 % de las mujeres no han completado la escuela secundaria.

Este hecho es interesante, porque no se explica por una falta de dominio del inglés: en el 96 % de las casas hmong hablan una lengua asiática o pacífica y el 71 % de estas familias hablan inglés bien o muy bien. Al principio, los hmong venían a Wisconsin porque es un sitio de mucha agricultura. Hoy, los hmong de Madison que no asisten a la Universidad o trabajan en fábricas tienen sus propios huertos de verduras y fruta y las venden en los mercados artesanos, que son muy importantes. En 1991, Estados Unidos empezó a financiar «la repatriación forzada» Forzaba a las personas que estaban viviendo en campamentos de refugiados, muchos de ellos hmong, a regresar a su país de origen.

Los gobiernos de Vietnam y Laos mataron a muchos de los que regresaron. La repatriación forzada era una manera de construir «la amistad» entre los Estados Unidos y esos países. La repatriación forzada todavía existe y muchas familias hmong en Wisconsin han perdido a miembros de su familia a causa de este acuerdo. Pero los Estados Unidos les abandonaron a su suerte, en 1991, les interesó reconstruir «la amistad» con los países asiáticos y financiaron «la repatriación forzada» de los hmong refugiados a su país de origen, donde volvieron a sufrir persecución, opresión y «desapariciones».

Estados Unidos levantó el embargo de armas a Vietnam vigente por casi medio siglo, la medida fue anunciada a pocas horas de que el presidente Barack Obama, aterrizara en Hanoi, como un gesto del nivel «de confianza y cooperación», alcanzado por ambos países. Obama se ha felicitado por retirar «un prolongado vestigio de la guerra fría». Vietnam había solicitado el levantamiento del embargo décadas atrás. Y ahora se materializa no por el deseo de reconciliación, esas expresiones es para la plebe, la razón geopolítica es la determinante. Obama en su gira asiática está buscando robustecer y sumar aliados.

La solidaridad es siempre contra terceros y en este caso es contra China. Vietnam tiene serios problemas territoriales con China. Lo que se busca es estrechar las relaciones comerciales con el país, uno de los grandes exportadores a los Estados Unidos, junto con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). La Casa Blanca, había anunciado importantes exigencias al régimen comunista (pero que al igual que China, su economía es capitalista), sobre derechos humanos. Hanói mantiene un control férreo de internet y a sus cárceles van a parar prisioneros políticos. Pero el pragmatismo político se impuso a la política progre de Barack Obama, o no pedir «perdón» en Hiroshima.

Vietnam, Obama junto al presidente Tran Dai Quang.

Vietnam y Estados Unidos restablecieron sus lazos diplomáticos en 1995, dos décadas después de que los comunistas del norte vencieran al sur apoyado por Washington. Mientras tanto China que ya mostró su ira cuando Washington aprobó un levantamiento parcial a Hanói dos años atrás, se espera ahora una reacción furibunda, cuya prensa oficial había pronosticado que el levantamiento del embargo era «imposible».

El diario ultranacionalista «Global Time» aseguraba que Barack Obama fracasaría en su intento de convertir a Vietnam en otro aliado en la zona y recordaba los lazos comunistas entre ambos países. «China está considerada por las élites de Hanói como un pilar para la estabilidad de Vietnam. La legitimidad del Partido Comunista de Vietnam descansa principalmente en la estabilidad a largo plazo y prosperidad de China, un país comunista» señalaba.

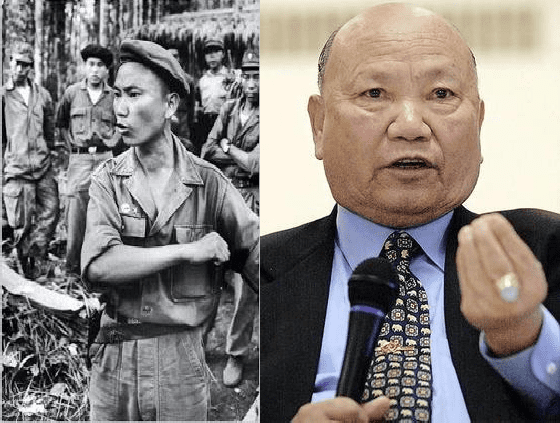

El general Vang Pao, durante la guerra en Laos y en el exilio en Estados Unidos.

Lo que el Global Time ignora es que, no hay aliados permanentes sino intereses permanentes. Barack Obama se reunió con el presidente Tran Dai Quang, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc y el secretario general del PC. El general Vang Pao, en 1975 fue uno de los pocos que logró subir a un helicóptero americano con rumbo a Tailandia. Allí, el gran líder de los hmong, embarcó a un avión que le llevó hasta California, donde vivió en un relajado exilio hasta el año 2007.

Aquel entonces, con 78 años y dos guerras sobre las espaldas, el general Vang Pao se unió a un grupo de conspiradores y traficantes de armas que planeaban un golpe de estado en Laos. Las intenciones de sus socios eran liquidar al gobierno de Vientiane. El 4 de junio de 2007 el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó la detención del anciano Vang Pao y sus cómplices, entre ellos un militar estadounidense que iba a reclutar veteranos para dicha operación.

Los nueve conspiradores siguen en prisión, el general Vang Pao el 12 de julio de 2007 recibió el indulto de la Corte Federal de California por los servicios prestados, en lo que suponía la repetición de los hechos de 1975. Vang Pao falleció en el 2011 a la edad de 81 años, en un hospital de la localidad de Clovis en el que fue ingresado diez días antes a causa de una neumonía, según fuentes cercanas al líder laosiano citadas por la radio.

La vida militar de Vang Pao comenzó cuando era adolescente y fue reclutado para trabajar de traductor de las tropas francesas desplegadas en Indochina. Ingresó en la Escuela Militar Francesa de Vietnam y fue oficial del Ejército francés hasta que desertó de este para unirse a las tropas monárquicas de Laos, de las que fue el único general de la tribu hmong.

En 1961, Vang Pao fue reclutado por el servicio de inteligencia de Estados Unidos para crear y capitanear la guerrilla clandestina cuyo cometido consistió en hostigar a las fuerzas comunistas, tanto en Laos como en Vietnam, con el apoyo logístico de los aviones de la aerolínea Air America, dirigida por agentes de la CIA. La guerrilla de Vang Pao, quien a menudo participaba en las misiones de combate, llegó a tener en sus filas a unos 30.000 combatientes de la etnia hmong.

Entre 1967 y 1971, unos 12.000 guerrilleros hmong murieron y al menos otros 5.000 resultaron heridos durante las misiones militares llevadas a cabo durante la llamada «guerra secreta». En 1975, Laos cayó bajo en el control de las fuerzas comunistas y el nuevo régimen emprendió una intensa persecución contra los hmong, de los que 120.000 murieron y otros 150.000 huyeron de Laos, entre ellos Vang Pao.

Durante las últimas dos décadas, Vang Pao fue acusado en varias ocasiones de organizar rebeliones o conspiraciones contra el régimen comunista laosiano.

29 de mayo de 2016.