LOS CONQUISTADORES TLAXCALTECAS

LOS ALIADOS DEL IMPERIO ESPAÑOL

Ricardo Veisaga

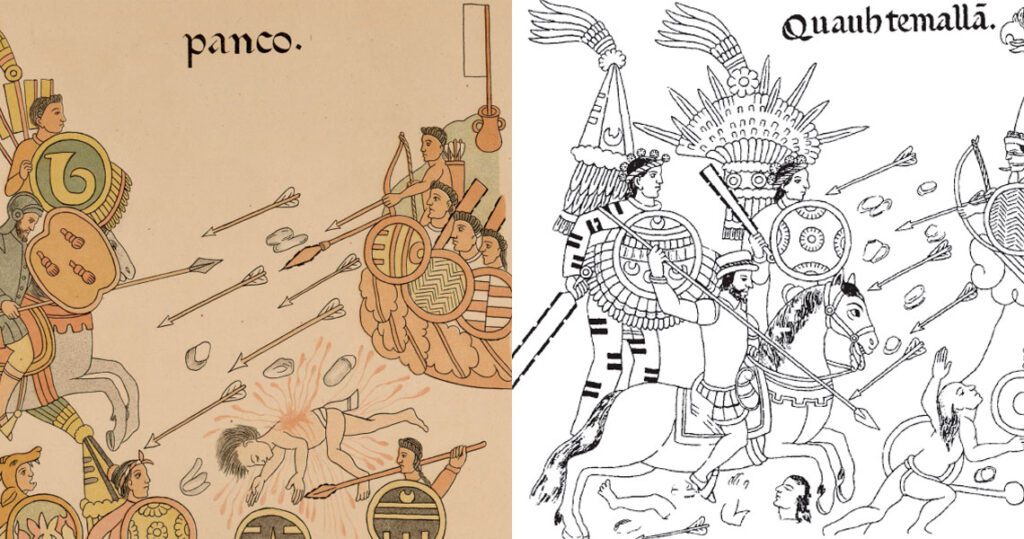

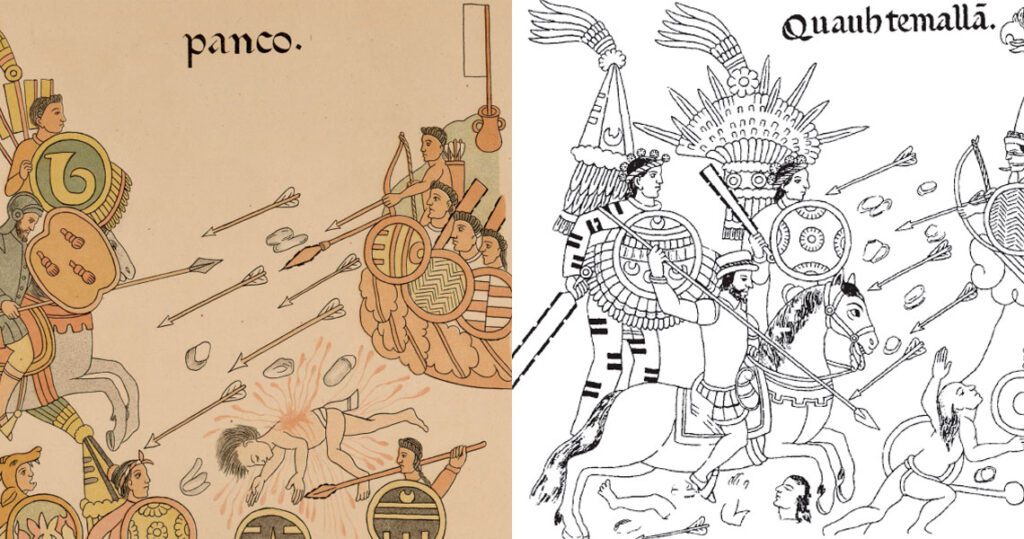

Uno de los códices que certifican la alianza militar de los tlaxcaltecas con las tropas de Hernán Cortés.

Tlaxcala, oficialmente el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es uno de los treinta y un estados, y que, junto a la Ciudad de México, conforman el Estado mexicano. Su capital es Tlaxcala de Xicohténcatl, y se encuentra ubicado en la región este del país, limita al noroeste con Hidalgo, al norte, este y sur con Puebla. El estado de Puebla mucho más grande, lo encierra casi por completo y una pequeña parte limita al oeste con el Estado de México.

Si se excluye a la Ciudad de México, Tlaxcala es el estado más pequeño en territorio de México con 4.000 km2. Tlaxcala no es un lugar imaginario como la Comala de Juan Rulfo, ni es un apéndice territorial del estado de Puebla cómo burlonamente dicen algunos. Incluso muchos mexicanos aconsejan buscar en Google para conocer su existencia. Se encuentra a dos horas por carretera desde Ciudad de México.

Lo que realmente sucede con Tlaxcala es, que cinco siglos después, el Estado mexicano no perdona la alianza tlaxcalteca con Hernán Cortés. Hace un tiempo un habitante de Tlaxcala confesaba en los medios, «cuando te preguntan de donde eres y le dices de Tlaxcala, te dirán que eres un traidor». El actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, le pidió al rey de España y al papa que pidan perdón por los atropellos cometidos durante la conquista de México, estupidez, que de inmediato el gobierno español rechazó.

La ignorancia de López Obrador es un atenuante, y al igual que a los niños y a los locos, su ignorancia lo hace inimputable. El México actual en dimensiones poco tiene que ver con el territorio de los mexicas, correctamente llamados así, no aztecas, error de Humboldt. El territorio del México actual es infinitamente más pequeño de lo que era la Nueva España y que no supieron o pudieron conservar. ¿A quién se le debe pedir perdón?

Además, es un gran error identificar el Estado mexicano actual con los mexicas, como si solo ellos hubieran existido en ese tiempo. Al reivindicar o identificar a México con los mexicas están ignorando a los descendientes de muchas tribus precolombinas que eran enemigos de los crueles mexicas, y que ahora son ciudadanos mexicanos. Un presidente no puede caer en esos errores.

Luego de la independencia de la América española, en México y en el resto de la América hispana, trataron de inventarse un pasado que no tenían y recurrieron a la mentira, y, además, suelen interpretar la historia en términos raciales. Erróneamente se cree que la conquista sucedió entre dos grupos racial, cultural y políticamente homogéneos, por un lado, los vencedores «blancos» representados por las huestes de Hernán Cortés y los otros, los vencidos, los «indígenas», cuya representación única y exclusiva son los mexicas de Tenochtitlán y Tlatelolco.

Según esa retorcida lógica, los tlaxcaltecas, al ser indígenas o nativos, deberían ser contados entre los vencidos. Esta lógica racista no entiende que esos supuestos grupos no eran homogéneos. Alguien le tendría que informar a Andrés Manuel López Obrador, que, en el grupo o bando vencedor, en su gran mayoría estaban los pueblos mesoamericanos aliados en contra de México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco.

Es decir, cempoaltecas, texcocanos, otomís, xochimilcas, tlaxcaltecas entre muchos otros, que representaban más del 90% del sector vencedor. Tampoco se puede decir que el sector o bando de los blancos españoles era monolítico, ignoran que Diego de Velázquez de Cuéllar mandó a Pánfilo de Narváez a detener a Hernán Cortés. Cortés derrotó en el combate de Cempoala a Narváez y lo hizo prisionero.

Calificar a los tlaxcaltecas como traidores, es no entender lo que significa la palabra «traición», solo hay traición si existe amistad o lealtad a una persona o a un grupo, y, por tanto, creen equivocadamente que los tlaxcaltecas debieron ser fieles al imperio mexica y defenderlo ante la invasión de los españoles. ¿Por qué, fidelidad a la sangre indígena? No hay traición a algo a lo que no se pertenece.

Los tlaxcaltecas no eran aliados de los mexicas, tampoco estaban sometidos a su dominio, como lo estaban muchos pueblos, ni existía una nación indígena monolítica que pueda entenderse como tal. Cuando los mexicas fundaron su ciudad, México-Tenochtitlán (1325), el pueblo tlaxcalteca ya existía y se había asentado en lo que sería su territorio en el centro de lo que hoy es México.

Cuando llegaron los conquistadores a Tlaxcala, ese pueblo tenía 60 años de padecer un bloqueo económico impuesto por los mexicas, una buena y poderosa razón que explica por qué no pelearon por los mexicas. La llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés a territorio tlaxcalteca no fue amistosa, y parece que se olvidan o ignoran que los españoles se enfrentaron en tres batallas con los ejércitos de los cuatro señores indígenas gobernantes.

Luego, de manera prudente, hubo una negociación, tácticamente los tlaxcaltecas vieron que era conveniente aliarse con los españoles contra un objetivo común, los mexicas. Los pueblos mexica y tlaxcalteca no eran amigos, pero sí sabían de las batallas que habían librado los conquistadores en 1519 contra pueblos originarios, con saldos mortales muy negativos para los indígenas. La ubicación de Tlaxcala, a unos 100 km al este de Ciudad de México, fue clave para la conquista de México.

Los tlaxcaltecas pelearon por su propio pueblo, que jamás fue mexica. Pero ese sentimiento de supuesta traición hacia los mexicas solo fue hasta el siglo XIX. Según algunos historiadores, luego de la independencia de México, surge un sentimiento nacionalista y como los tlaxcaltecas estuvieron del lado de sus aliados, la Corona de España, resurge el odio.

Es decir, los tlaxcaltecas demostraron ser fieles a su aliado, y es de ahí que surge el resentimiento hacia Tlaxcala, muy propio de los nacionalismos. Es notorio como otro indígena, zapoteco, el presidente Benito Juárez, se refirió a ellos como los «viles» tlaxcaltecas como los que «prefirieron una rastrera venganza al honor nacional».

Como los tlaxcaltecas nunca fueron sometidos por el gran imperio de México-Tenochtitlán, su territorio estaba rodeado de pueblos súbditos de los mexicas. Los tlaxcaltecas se ganaron un prestigio de grandes guerreros, de grandes estrategas militares, pero al mismo tiempo estaban impedidos por los mexicas a comerciar, eso hace que este pueblo se encierre.

Pero en los dos años siguientes, los tlaxcaltecasy otros pueblos que se rebelaron contra los mexicas fueron claves para la conquista consumada en 1521. En 1519 los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles que llegaron a su territorio. La alianza fue clave para la posterior conquista del poderoso imperio mexica, y en reciprocidad los tlaxcaltecas recibieron un trato especial de la Corona española, lo que les permitió permanecer casi intactos durante 300 años durante el periodo virreinal.

Como desde antes de la conquista, durante el virreinato y luego de la independencia de México, Tlaxcala se mantuvo como una sociedad más bien cerrada hacia el resto del país. Es uno de los estados de México que más relación tiene con el pasado español. Eso se aprecia en la arquitectura de sus casas y calles, en fiestas como la del Carnaval adaptado entre náhuatl y el castellano, incluso en el pequeño estado había 36 ganaderías de toros de lidia.

En los reordenamientos territoriales que fueron parte de las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, la intención era integrar esa provincia dentro de la poderosa intendencia de Puebla. Pero pudieron conservar su integridad territorial desde entonces gracias a una versión histórica sostenida a lo largo del tiempo, con los mismos argumentos desde la época de la conquista, defendidos y aplicados a las diversas circunstancias de su existencia política en los tres siglos virreinales.

Tlaxcala fue aliada de los españoles por tres siglos y la lealtad duró hasta el final, fueron parte de las tropas realistas durante la guerra civil española en América, hasta el 28 de abril de 1821, cuando fue arriada la bandera española en la Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de la Asunción. Recién en 1857, 36 años después de que México lograra la independencia, no se le había concedido a Tlaxcala el estatus de Estado, y durante mucho tiempo fue uno de los estados más mal atendidos, es decir, se tomó represalia contra ellos.

Solo tras la celebración del congreso mexicano de historia en Jalapa, en 1943, se retiró de los textos de historia la acusación de traición a los tlaxcaltecas. Fue fundado el 9 de diciembre de 1856 y se divide en 60 municipios. Fue reconocido como territorio federal de México en la Constitución de 1824, bajo dependencia del gobierno de Puebla. En 1857 se convirtió en el vigésimo segundo estado de la república. Su administración territorial también cambió pasando de municipios a partidos, distritos y de nuevo a municipios. Entre agosto y octubre de 1995 se crearon dieciséis nuevos ayuntamientos.

Tlaxcala siempre fue fiel a su identidad, a su esencia, a su origen. Cuando en México y en los países de hispanoamerica influenciados por el indigenismo y el izquierdismo, y la recordación de los cinco siglos de la llegada de los españoles se transformó en actos de protesta, en Tlaxcala se realizaron múltiples actividades para conmemorar la llegada de los españoles. Esa alianza tlaxcalteca-española no fue borrada incluso en los más jóvenes. Los estudiantes en Tlaxcala participaron en las actividades de conmemoración de los 500 años de la conquista.

El territorio de Tlaxcala tiene dos grandes llanos: el de Calpulalpan y Huamantla. Y su clima es templado y una diversidad de flora y fauna, esto permitió que se asentaran grupos humanos hace más de 8000 años en el cerro de La Gloria y se fundara el poblado de Atlihuetzia. En la época prehispánica, Tlaxcala fue una de las zonas más pobladas por diversas culturas como la olmeca-xicallanca al sur, la cual habitó mil años antes de Cristo, y los otomíes al norte.

El pueblo tlaxcalteca fue una comunidad nahua asentada en lo que hoy es el estado de Tlaxcala. En los siglos XIV y XV, el pueblo totonaca-tlaxcala floreció como un importante señorío integrado por 21 pequeñas ciudades-estado, conocido como República de Tlaxcala. Y fue uno de los pocos pueblos que el Imperio mexica (mal llamado Azteca) nunca pudo someter.

A la llegada de los españoles, se unieron a ellos para poder liberarse del yugo al que el Imperio mexica los sometía. Esa alianza convirtió a los olmeca-xicalanca en los principales aliados de los españoles, acompañándolos en la mayoría de las campañas militares que llevaron a cabo para conquistar a distintos pueblos, por muy diversas regiones de Mesoamérica y Aridoamérica.

En el año 1290 tuvo lugar la llegada del grupo teochichimeca-tlaxcalteca o texcalteca, una de las siete tribus nahuatlacas que había salido de Chicomóztoc hacia el valle de México donde, según narran las crónicas, fundaron Poyauhtlan en el año 2 pedernal (1290). Según el tonalpohualli corresponde al 1100 de nuestra era, a orillas del lago de Texcoco.

Tuvieron una existencia primitiva y vivieron en cuevas hasta que otros grupos los obligaron a emigrar. Peregrinaron entonces por el Popocatépetl y Huexotzinco hasta la región ahora llamada Tlaxcala. Primero, cerca de un monte llamado Cuatlapanga, solicitaron permiso a los olmeca-xicalancas y les concedieron tierras en ese lugar, posteriormente se fueron al cerro de Tepeticpac, palabra que significa «sobre el cerro», y con el tiempo la llamaron Tlaxcallan, que en náhuatl quiere decir «lugar de pan de maíz» o «de tortillas de maíz».

Chicomóztoc (del náhuatl: Chikomostok «lugar de las siete cuevas», es el nombre del mítico lugar de origen de los pueblos Tepanecas, Xochimilcas, Chalcas, Acolhuas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Mexicas, conocidos como «Las siete tribus nahuatlacas», de la región central de México en Mesoamérica, en el período posclásico.

Existe controversia acerca de la relación entre Aztlán-Chicomóztoc. El historiador español de la orden dominica Fray Diego Durán, asegura que tanto Aztlán como Chicomóztoc hacen referencia al mismo lugar. Otro historiador de la época hispana Fray Bernardino de Sahagún, no menciona al Aztlán. Lorenzo Boturini Benaducci, dice que Aztlán es el origen de la peregrinación y que el Chicomóztoc es solo un paso en la peregrinación.

El actual Cerro Culiacán, ubicado en el estado mexicano de Guanajuato, ha sido identificado por diversos historiadores como el Chicomóztoc, señalado en las crónicas antiguas. Como su nombre antiguo lo indica, Chicomóztoc, «lugar de siete cuevas», se encuentran 7 cuevas principales de las más de 200 cuevas que tiene el cerro, estas están definidas por ser las 7 cuevas más importantes y grandes del cerro, las cuales en todos los casos presentan evidencia de que el hombre las utilizó.

Los señoríos

En el año 5 pedernal (1348), los teochichimecas, guiados por su dios Camaxtli y conducidos por su caudillo Culhuatecuhtli, quien expulsó de la región a los últimos olmeca-xicalancas y toltecas, se convirtieron en señores poderosos, hicieron la paz con sus vecinos y se dedicaron a poblar esas tierras. Así empezó la vida social y política de la nación tlaxcalteca y se fundó el primer señorío de Tlaxcallan, con un solo señor como jefe; el mismo Culhuatecuhtli.

Culhuatecuhtli le cedió a su hermano menor, Teyohualminqui, gran parte del territorio, con lo cual se fundó después de 1384 el segundo señorío de Ocotelulco, cuyo significado es «en el lugar donde hay bolitas de ocote», mayor y más importante que el primero. La creación del tercer señorío ocurrió de la siguiente manera: los de Cholula dieron muerte al señor de Ocotelulco y se apoderaron de sus tierras.

Algunos de los vencidos huyeron y fundaron Tizatlán, «lugar entre la tiza, o tierra arenosa y blanca» que, con el tiempo, llegó a competir en grandeza y prosperidad con los otros dos señoríos. El cuarto señorío, Quiahuiztlán, que significa «Lugar de la lluvia», se fundó con otro grupo de teochichimecas que llegó al valle de México en el siglo XIV, pues Culhuatecuhtli les había prometido tierras para que se establecieran en Tlaxcallan.

Tlaxcala y Tenochtitlán surgieron en el mundo indígena con dos formas políticas diferentes. Tlaxcala desarrolló un sistema de ciudades-estados que conformaron una república, mientras que México-Tenochtitlán se convirtió en imperio.

El reino independiente -o república- de Tlaxcala (pan cocido) estaba formado por una liga de 28 ciudades gobernadas desde cuatro capitales (Ocotelolco, Quiahuiztlán, Tepeticpac y Tizatlán), o barrios según Francisco Gómara. Cada uno estaba dirigido por un tlatoani, Tlahuexolotzin, fue el dirigente de Tepeticpac y cuyo nombre significa «Señor del guajolote de fuego».

El de Ocotelolco, Maxixcatzin, «Señor de la casa de las semillas», el señor de Quiahuiztlán, Citlalpopocatzin que significa «Señor del cometa que humea», y el último, el de Tizatlán, Xicoténcatl, «Señor de los labios de jicote». El de mayor peso era el gobernado por Maxixcatzin. Sus nombres cristianos de cada uno de ellos fueron: Vicente Tlahuexolotzin, Lorenzo Maxixcatzin, Bartolomé Citlalpopocatzin y Gonzalo Xicoténcatl.

Los tlaxcaltecas compartían una cultura prácticamente idéntica a la de los mexicas, incluida la organización militar y parte del panteón religioso. Una gran diferencia era que mientras que Quetzalcóatl era el dios tribal de los mexicas, para los tlaxcaltecas lo era Tezcatlipoca, el dios dual y antagónico de Quetzalcóatl, lo que fomentaría esa visión de acérrimos enemigos.

En 1455 la integración de la Triple Alianza entre Tenochtitlán-Texcoco y Tlacopan dio lugar a las llamadas guerras xochiyaoyotl o floridas, esas guerras entre otras llevaban el propósito de obtener prisioneros y sacrificarlos ante los dioses. Los mexicas realizaban sacrificios humanos como parte de sus creencias religiosas, y ofrecían a prisioneros de guerra, incluyendo a los Tlaxcaltecas.

Durante la época del Imperio mexica, los sacrificios humanos se llevaban a cabo en grandes cantidades, y los prisioneros de guerra eran una de las principales fuentes de provisión. Los mexicas creían que los sacrificios humanos eran necesarios para mantener el equilibrio del universo y para asegurar la prosperidad de su sociedad.

Luego de décadas de continuos ataques sobre Tlaxcala en 1504, bajo el reinado de Moctezuma II, junto a sus aliados chalcas, acolhuas, xochimilcas, cholultecas, los mexicas lanzaron una gran ofensiva y fueron derrotados y se tuvieron que retirar vencidos.

Pese a las derrotas los mexicas tenían cercados a los tlaxcaltecas y le impusieron un bloqueo comercial que limitaría el acceso de los tlaxcaltecas a productos básicos como el algodón o la sal que no se podía obtener dentro de su reino, tampoco contaban con depósitos de obsidiana para construir armas y herramientas, pero este recurso no les faltaba, lo que sugiere que hubo una compleja red comercial.

Los primeros nativos con los que contacta Cortés son los totonacas, ellos fueron sus primeros aliados, quienes en ese momento estaban esperando la llegada de los recaudadores de impuestos mexicas. Cortés presiona a los totonacas para que se nieguen a pagar el tributo y apresen a los recaudadores. Mientras los totonacas hacen lo que Cortés les dice, este en un doble juego, libera a dos de los recaudadores para que lleven a Moctezuma II un mensaje de amistad, puesto que Cortés estaba allí como embajador de Carlos V.

Moctezuma II decide organizar una acción punitiva con las fuerzas acuarteladas en Tizapantzinco y castigar la desobediencia totonaca. Los totonacas exigen la ayuda de Cortés a cambio de proporcionarles guerreros y guiarle hasta los que serían sus mejores aliados, los tlaxcaltecas. Cortés accede, pero no llega a darse un conflicto armado. Los totonacas convencen a Cortés de que Tlaxcala es el archienemigo de los mexicas, y, por lo tanto, sería sencillo contar con su alianza.

En su camino hacia Tlaxcala los totonacas guían a Cortés hacia Huexotzinco, donde incrementan el número de guerreros aliados que forman la hueste del extremeño. Muchos otros pueblos les reciben con los brazos abiertos y se les unen directamente, mientras que otros, más cercanos a los mexicas, se alían en secreto con Hernán Cortés para guardar las formas.

El primer encuentro entre otomíes y españoles tuvo lugar el 2 de septiembre de 1519 cerca del poblado de Tecoac, los otomíes apoyados por los tlaxcaltecas y comandados por Xicoténcatl Axayacatzin el Mozo, atacaron a los españoles. Fueron quince días de duros combates, durante los cuales Cortés solicitó la paz hasta en cinco ocasiones. Finalmente, los españoles se impusieron.

Mientras tanto, los embajadores de Moctezuma intentaban evitar que Cortés se aliase con los tlaxcaltecas. A su vez, los tlaxcaltecas, ante el temor de que los españoles se aliaran con Tenochtitlán, se avienen a recibir cordialmente a Hernán Cortés, quien ingresa en la ciudad de Tlaxcala el 23 de septiembre de 1519, seis meses después de su desembarco.

El Consejo de Tlaxcala no estaba seguro en la estrategia a seguir, pero la mayoría del senado se puso de acuerdo en acordar ser vasallos de Carlos V, a cambio Hernán Cortés les ofreció participar de la dominación de Tenochtitlan y respetar su autonomía y formas de gobierno. Xicoténcatl el Viejo ofreció su hija en matrimonio a Pedro Alvarado, Maxixcatzin ofreció su hija a Juan Velázquez de León.

La presencia de los españoles impide que los mexicas continúen su guerra de conquista del reino de Tlaxcala, y pasan sorpresivamente a una guerra defensiva, algo nuevo para ellos. Los tlaxcaltecas ven una oportunidad tan esperada de venganza. Es posible que ese móvil haya alimentado a los tlaxcaltecas y otros pueblos sometidos, a cometer las matanzas en Cholula y el Templo Mayor de Tenochtitlan durante la fiesta de Toxcatl.

No está claro si Cortés se dirigió a Cholula siguiendo el consejo de sus nuevos aliados tlaxcaltecas, quienes querían ajustar cuentas con los cholultecas por viejas rencillas y poner a prueba su palabra, o si fue idea de Hernán Cortés para contar con una plaza fuerte entre la Villa Rica de la Vera Cruz y Tenochtitlán a pesar de la oposición de los tlaxcaltecas que preferían ir por las tierras de sus aliados huexotzincas, o si fueron los embajadores tenochtecas quienes se lo propusieron a Cortés, ya que en esa ciudad se le estaba preparando una emboscada a los españoles.

Hernán Cortés descubre la trampa y con sus aliados acaban con 3000 cholultecas, mientras las fuerzas de Moctezuma no intervienen y los aliados tlaxcaltecas solo aparecen convenientemente al cabo de un par de horas y se suman al saqueo. Como resultado, los españoles se hacen con una plaza fuerte y los aliados tlaxcaltecas saldan su venganza.

Durante la fiesta de Toxcatl en el templo mayor de Tenochtitlan los españoles se encontraban bajo el mando de Alvarado, Hernán Cortés había viajado a la costa a hacer frente a Narváez, atacaron y masacraron aparte de la aristocracia reunida para la celebración en el recinto ceremonial del templo mayor. Algunos creen que los tlaxcaltecas habrían convencido a Alvarado y a otros españoles de que los mexicas iban a sacrificarlos, y estos decidieron que la mejor defensa era un buen ataque.

La matanza sirvió para descabezar el ejército mexica al acabar con un gran número de guerreros aztecas de alta graduación. El 13 de agosto de 1521, los capitanes y guerreros de los cuatro señoríos junto a los españoles, Totonacas, Cholulas, Otomíes, Texcoco, Chalco, Mixquic, Azcapotzalco, iniciaron el asedio a Tenochtitlan, por cada español había 10 o 15 indígenas. Primero cayó Tenochtitlan, después los españoles avanzaron hasta Tlatelolco, el último reducto donde estaba Cuauhtémoc, el último gobernante mexica.

El tlatoani Cuauhtémoc fue capturado y llevado ante Hernán Cortés. Cuauhtémoc le pide al conquistador que lo mate con su daga, a lo que Cortés se muestra compasivo y lo perdona. Durante el asedio pierde la vida por viruela Xicoténcatl el Viejo, Cortés y sus aliados llevaron luto en su honor, y aseguraron a su hijo el señorío de Ocotelulco. En el asedio Xicoténcatl el Mozo abandonó a los españoles para dar un golpe contra estos, debido a sus antecedentes fue declarado conscripto y Cortés lo mandó a apresar y a ahorcar.

Su propio padre, Xicoténcatl el Viejo, había aconsejado a Hernán Cortés ajusticiarlo a la primera señal de traición. Tras la victoria sobre los mexicas tres embajadores indígenas fueron enviados a España a la corte del rey Carlos I, entre ellos estaba otro de los hijos de Xicoténcatl el Viejo.

El 13 de agosto de 1521, es un día tan importante para el mundo mesoamericano, ya que la Triple Alianza es capturada por Cortés y sus aliados tlaxcaltecas. El poder político de la Triple Alianza acaba, pasarán décadas hasta que se consolide la Nueva España. Lo que hubo fue un enorme cambio cultural, político, económico, lingüístico, biológico. A partir de la caída de México-Tenochtitlan, la empresa española se extendería por Centro y Sudamérica en las décadas siguientes.

En el año 1521 se produce el primer paso de la construcción del mundo moderno, los pueblos de Mesoamérica a la que pertenecía México-Tenochtitlan, no acaba en 1521, sino que se transforma. El rey Carlos I reconoció a los tlaxcaltecas por su participación en el sitio militar a los mexicas entre 1519 y 1521. La alianza fue tan exitosa y clave para los conquistadores que los reyes de España les concedieron una autonomía a los tlaxcaltecas que ningún otro pueblo originario tenía.

Los jefes de ese pueblo y sus descendientes fueron nombrados «primos» por el rey Carlos I, un estatus que, si bien no llegaba al de los españoles y criollos, sí estaban en un peldaño superior que el resto. La Corona española también le dio el título a Tlaxcala de «Muy noble y muy leal». Tlaxcala fue fundada ya bajo el imperio español en 1527, gozando de un trato especial hacia sus indígenas.

Todavía en un informe de 1575, la Real Audiencia de México le escribía al rey: «importa a la seguridad de la tierra su amistad». No era fácil adaptarse a la naciente realidad de la Nueva España y saber qué protegería mejor a la provincia y su gobierno indígena. Para ello, los tlaxcaltecas contaron con apoyos en el mundo español, en primer lugar, los franciscanos, luego otros personajes como el historiador aliado del ayuntamiento indígena, el mestizo hijo de conquistador, Diego Muñoz Camargo.

La secuencia de esos privilegios muestra una estrategia realista de autopreservación, los tlaxcaltecas eran directamente dependiente de la Corona. Esto ya había sido dispuesto por Hernán Cortés, según lo mencionó a Carlos V en 1524, y fue refrendado por insistencia de los tlaxcaltecas una y otra vez:

«Y la provincia de Tascaltecal está debajo del nombre de vuestra alteza, no por el provecho ni renta que de ella se ha de seguir, sino porque como vuestra majestad por las relaciones ha visto, aquellos han sido harta parte de haberse conquistado toda esta tierra, aunque primero ellos fueron conquistados con harto trabajo. Y por esto, porque parezca que tienen alguna más libertad, no los repartí como los otros».

El gobernador indio don Diego Maxixcatzin, primero de la provincia, viajó a la corte en 1534-1535 con otros altos señores tlaxcaltecas y con el apoyo de funcionarios virreinales. Tras una audiencia con Carlos V obtuvieron sus primeros privilegios: el título de «muy leal ciudad» (en 1537 ya era insigne y siempre leal), un escudo de armas y el compromiso de pertenecer para siempre a la Corona, pero no en calidad de encomienda.

Según un privilegio de 1537, los señores conservarían «sus terrazgos y señoríos». Todos los tlaxcaltecas fueron asimilados a los vizcaínos, vasallos libres, no tributarios, que no pagarían «pecho, cohecho ni derecho». En vez de tributo tendrían que dar un «reconocimiento a la corona» bajo la forma de ocho mil fanegas de maíz anuales.

El triunfo sobre los mexicas no sería el único que los tlaxcaltecas tendrían en la primera mitad del siglo XVI, sus ejércitos participaron posteriormente en las guerras y alianzas de conquista en el Pánuco, el noroccidente mexicano, en Centroamérica, Perú y Filipinas.

Los vencedores de las guerras y sus descendientes conservarían y consolidarían su poder político y social al interior de Tlaxcala. Las familias gobernantes de Tizatlán y Ocotelulco, los Xicoténcatl y los Maxixcatzin, respectivamente, preservarían su lugar de privilegio social y político en Tlaxcala durante los siguientes tres siglos.

Otras familias, como los Calmecahua, ganaron poder político y social gracias a las acciones bélicas de Don Antonio Calmecahua en la guerra contra Tenochtitlan y Tlatelolco. Su territorio nunca fue reducido y fundaron colonias en Oaxaca, el norte de México y Centroamérica.

Los tlaxcaltecas ilustraron esas conquistas en el «yaotlacuilolli» del que subsisten varias versiones o fragmentos, principalmente el «Lienzo de Tlaxcala» y la sección gráfica del llamado «Manuscrito de Glasgow», una Relación geográfica atípica: este manuscrito, entregado posiblemente a Felipe II por la embajada tlaxcalteca en 1585 y escrito por Diego Muñoz Camargo, incluye 156 pinturas a tinta que contienen glosas en náhuatl y español, apéndice pictórico que es una versión ampliada (156 contra ochenta pinturas) del Lienzo de Tlaxcala.

En la que nos va relatando paso a paso la conquista de México desde el punto de vista de los tlaxcaltecas, tal como estos quisieron presentarla a la Corona, poniendo en primer término su propia participación en ella. Figuran 81 láminas que registran la presencia tlaxcalteca en las guerras de conquista encabezadas por los españoles más allá del área central que controlaban los mexicas. Expedición a la Huasteca, 1522-1523, la conquista de Guatemala, junto a Pedro de Alvarado (1524), detalladamente ilustrada, y más allá, hasta lo que hoy es Nicaragua y El Salvador.

Las expediciones de Nuño de Guzmán al occidente y al noroeste (1530-1531). La guerra del Mixtón contra los indios caxcanes de la Nueva Galicia (1541-1542), en la que los guerreros tlaxcaltecas acompañaron al propio virrey Antonio de Mendoza y en la que también murió Pedro de Alvarado.

Los tlaxcaltecas ayudaron a fundar algunas misiones y pueblos en el actual territorio del estado de Nuevo León fueron San Miguel de Aguayo (hoy Bustamante), Nueva Tlaxcala de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasistas (hoy Guadalupe), Santiago de las Sabinas (hoy Sabinas Hidalgo), San Pedro de Boca de Leones (hoy Villaldama). En el estado de Coahuila fundaron la ciudad de San Esteban de Nueva Tlaxcala, hoy parte de la ciudad de Saltillo.

También en Coahuila, desde su fundación, Santa María de las Parras (hoy Parras de la Fuente) fue gobernada por autoridades indígenas, donde también convivían con una minoría de españoles. Asimismo, solamente los tlaxcaltecas podían votar y ser votados. Por otra parte, también participaron miles en la conquista de la Huasteca.

La migración contribuyó a fundaciones tales como San Luis Potosí, Zacatecas y de lo que hoy es Jalisco. También hubo luego otras expediciones que llegaron más lejos, a poblaciones como Nueva Vizcaya, Nuevo México, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Texas. Esta diáspora tlaxcalteca todos los años se escenifica en las ruinas del convento Nuestra Señora de las Nieves en San Juan Totolac, Tlaxcala.

A finales del siglo, en 1591 el cabildo del gobierno virreinal de Tlaxcala realiza el traslado de 400 familias para una colonización remota y poblar el Septentrión o Chichimecatlalpan, la Tierra de los Chichimecas, de ocho poblaciones de cincuenta familias cada una. Esta migración de indios católicos respondía a un esquema nuevo para la pacificación de la frontera: una red de misiones y poblaciones defensivas que darían vida sedentaria a los indios alzados del norte.

Estas proyectadas colonizaciones los tlaxcaltecas, de acuerdo con los franciscanos fray Gerónimo de Mendieta y fray Gerónimo de Zárate, antepusieron a la autoridad virreinal una serie de condiciones en un Memorial que, negociado, daría lugar a un acuerdo, las Capitulaciones. Estos dos documentos muestran claramente el modelo de organización política que los tlaxcaltecas defendían para su provincia y que querían reproducir, mejorado, en esas colonias: autonomía política, exenciones tributarias y de servicios personales compulsivos y otros privilegios.

Este reconocimiento no cesó en el siglo XVI, sino que en el siglo XVIII las Leyes de Indias aún guardaban prerrogativas especiales para los tlaxcaltecas de las que excluían a cualquier otro colectivo dentro del imperio español. Las conquistas de la alianza indígena-española fueron acumulando cada vez más contingentes de las naciones derrotadas, que se unían a los vencedores.

Los mexicas, zapotecas, cholultecas, mixtecas y de otras naciones que llegaron a Guatemala establecieron lo que podríamos llamar colonias militares, lo cual era igualmente una práctica prehispánica para sujetar esas conquistas y asegurar la integración de los nuevos territorios. Estos pobladores buscaban conservar en sus nuevas tierras su identidad y los privilegios que debían recibir en su tierra natal.

La conquista no significó para los tlaxcaltecas el fin de su poder político o militar, la ruina de sus tradiciones o la extinción de sus lenguas. Porque ellos fueron vencedores de lo que se conoce como «conquista», así se consideraron por tres siglos y así fueron reconocidos por sus aliados. Sin embargo, la historiografía tradicional insiste en ver a los tlaxcaltecas como un pueblo conquistado y en ver todo gesto de reconocimiento por parte de los españoles como una prueba de sumisión tlaxcalteca.

Incluso Hernán Cortés y los suyos no lograron consolidar una dinastía política a la altura de los Maxixcatzin, los Xicoténcatl o los Calmecahua. Si el imperio español logró imponerse en algunas partes de América a través de sus burócratas oficiales, fue gracias a que pudieron derrotar política, diplomática y, en algunas ocasiones, militarmente a la primera generación de conquistadores españoles.

El 2 de mayo de 1793 la ciudad y provincia de Tlaxcala, secundada en esa ocasión por el propio gobernador español don Francisco de Lissa, obtuvo su separación total respecto de la intendencia de Puebla. También los tlaxcaltecas participaron en las Cortes de Cádiz de 1810-1812, donde el tlaxcalteca de Ixtacuixtla José Miguel Guridi y Alcocer fue diputado por su provincia y en 1812 presidente de las Cortes, en honor a lo cual la ciudad de Tlaxcala designó a su plaza de armas con el nombre de Plaza de la Constitución.

En 1820 diputado provincial por Tlaxcala y miembro y presidente de la Suprema Junta Provisional Gubernativa, y de ahí hasta el Congreso de Anáhuac, donde Tlaxcala estuvo representada por Cornelio Ortiz de Zárate, y finalmente el Congreso Constituyente de 1822, presidido por Guridi, Tlaxcala garantizó su autonomía como provincia y luego como estado.

Muchos no se quieren enterar que los indígenas mesoamericanos también fueron conquistadores, los tlaxcaltecas son un ejemplo de ello. Como se ve en esta escena del Lienzo de Tlaxcala, hay unos guerreros tlaxcaltecas luchando en la campaña de 1522 en Michoacán, en el oeste de México. El líder de la expedición, Nuño de Guzmán, aparece junto con otro peninsular y un canino español, en segundo plano. Los protagonistas de la escena son cuatro tlaxcaltecas vistiendo sus típicos plumajes de batalla, mientras empuñan macuahuitles con puntas de obsidiana.

Quien dirige la carga no es Guzmán, sino el capitán tlaxcalteca. El enemigo purépecha se muestra resistiendo la invasión, pero su vestimenta para la guerra es menos impresionante que la de los tlaxcaltecas, y a los tres guerreros purépechas se les resta presencia con las imágenes de sus compañeros siendo ahorcados y luego desmembrados.

La alianza española-tlaxcalteca se materializó en uniones matrimoniales entre los Alvarado y la dinastía real de Xicoténcatl. Pedro de Alvarado se casó con la princesa tlaxcalteca doña Luisa Xicoténcatl, con quien tuvo dos hijos. Jorge de Alvarado se casó con su hermana, doña Lucía. Los Alvarado llevaron a sus esposas tlaxcaltecas, y a miles de guerreros y a sus comitivas, en sus campañas a Guatemala. Bernal Díaz del Castillo comentó que «Jorge de Alvarado trajo en el camino más de doscientos indios de Tlaxcala, y de Cholula, mexicanos, y de Guacachula (Quauhquechollan), y de otras provincias, y le ayudaron en la guerra.»

Expansión por América

Por su buena relación con los españoles, los tlaxcaltecas disfrutaron de privilegios y participaron ampliamente en el establecimiento de varias comunidades en el noreste y sur de la Nueva España, Centroamérica y el Perú. Los colonos tlaxcaltecas quedaron exentos del pago de impuestos, se les otorgó la hidalguía y, además, el derecho a usar «Don» delante de su nombre, algo propio de la nobleza.

En el actual Estados Unidos

Participaron en la fundación de las ciudades de Santa Fe, Alburquerque, Las Cruces, San Antonio y San Andrés de Nava, los colonizadores tlaxcaltecas acompañaron a los españoles y ayudaron a poblar y a frenar las revueltas de los indígenas de Nuevo México y Texas. En Santa Fe, el Barrio de Analco fue fundado y poblado por tlaxcaltecas, el barrio de Atrisco en Albuquerque.

En ambos sitios, junto con los españoles sufrieron la revuelta pueblo. Otra localidad neomexicana, Nueva Tlaxcala (hoy Taos), fue nombrada así por los españoles en honor a sus aliados. Hubo también tlaxcaltecas en la expedición del conquistador Juan de Oñate (yerno de Leonor Cortés Moctezuma). Se sabe que eran mineros en el Monte Chalchihuitl (al que le pusieron este nombre náhuatl), en la localidad de Los Cerrillos, aunque los españoles no le dieron importancia al mineral que abunda en ese lugar (la turquesa), los tlaxcaltecas la apreciaban por encima de cualquier otra piedra.

Tlaxcaltecas en Guatemala.

El primer contacto entre los mayas y los españoles se dio en el siglo XVI, cuando un barco español que navegaba de Panamá a Santo Domingo, naufragó en la costa este de la península de Yucatán en 1511. En 1517 y 1519 siguieron varias expediciones españolas que tocaron tierra en diferentes partes de la costa de Yucatán. La conquista española del territorio de los mayas fue un conflicto que duró casi dos siglos por la tenacidad de la resistencia de los reinos mayas a su integración en el imperio español.

Los pueblos indígenas de Guatemala no solamente carecían de elementos claves de la tecnología del viejo mundo como una rueda funcional, caballos, hierro, acero y pólvora, sino que también eran muy susceptibles a las enfermedades de ese mundo contra las cuales no tenían resistencia alguna. Antes de la conquista, este territorio comprendía varios reinos mesoamericanos, la mayoría de los cuales pertenecía a la civilización maya.

A principios del año 1524 y hasta 1527, Pedro de Alvarado (esposo de Tecuelhuetzin Xicoténcatl), llegó a Guatemala al mando de una fuerza mixta compuesta de españoles junto con un gran número de tlaxcaltecas en sus filas, en su mayoría de Tlaxcala y Cholula. Fueron conquistando los señoríos mayas de Guatemala y a los cuzcatlecos del actual El Salvador. Debido a la colonización tlaxcalteca, hoy muchas ciudades y nombres geográficos desde Guatemala hasta Nicaragua tienen topónimos de origen náhuatl.

La conquista de Guatemala fue un conflicto que forma parte de la incursión española en el territorio de lo que hoy es Guatemala en Centroamérica. Los Kakchiqueles se unirían también a los españoles. Cada uno de los demás reinos mayas del altiplano había sido derrotado por los españoles y sus aliados, tanto de México como de los reinos mayas previamente subyugados.

A partir de la conquista, los tlaxcaltecas y descendientes gozaron durante siglos de muchos privilegios, se les otorgaron títulos de armas, usaban armas de fuego, se les entregaron caballos y estaban eximidos del pago de impuestos. En el siglo XVII, comenzaron a denominarse «tlaxcaltecas de Ciudad Vieja» o «mexicanos de Ciudad Vieja», pero siempre dejando claro los lugares de origen de sus padres. En el siglo XIX todavía se siguió reconociendo la presencia tlaxcalteca en Guatemala.

El Señorío de Cuzcatlán (en náhuat: Kuskatan) fue una nación nahua en su mayoría pipil del Periodo Postclásico tardío de la época prehispánica fundamentada en lo que se conoce como régimen Zuyuano, el cual era una estructura ideológica que sustentaba a los gobiernos de ese período. Su territorio abarcaba la mayor parte de la zona occidental y central de El Salvador, con un territorio aproximado de 10.000 Km2.

Las relaciones entre los nahuas del Centro de México y los nahuas y mayas de Guatemala son ampliamente conocidas, se sabe que alrededor de 1510, al menos dos hijas de Moctezuma II se casaron con el gobernante k’iche’ Wuqub’ No’j de Q’umarkaj. Para 1524, cuando el ejército aliado ingresa a territorios mayas, los conquistadores quauhquecholtecas, tlaxcaltecas, tetzcocanos, xochimilcas, mexicas, chalcas, tenochcas, tlatelolcas, mixtecos, zapotecos, etc., ya tenían parientes en estos territorios.

Conocían la organización política de estos territorios, y los caminos que habían sido usado por siglos como rutas de comercio y de migración, y podían comunicarse con los pobladores porque el náhuatl era un idioma conocido.

«Esta es nuestra escritura, la de todas las tierras y planicies aquí en el altépetl, en el chinamit llamado Ixhuatan. Aquí aparecen nuestros abuelos y abuelas además de los líderes que vieron venir a los españoles, los llamados ‘castellanos’ cuando todavía no había bautizo».

Esto la escribieron los ixhuatanecas en el siglo XVI, basados, en un lienzo más antiguo que relataba su historia de origen y que adecuaron a un texto alfabético para contar la historia de su comunidad. Ixhuatan se encuentra en lo que ahora es el oriente de Guatemala, camino al actual El Salvador. Los ixhuatanecas se autonombraban así, por el lugar de su origen, sabían que venían del norte, pero sus largos caminos en búsqueda de un lugar donde asentarse los llevaron más al sur del valle central del actual México.

Se sabe por algunos documentos de la época, que la costa sur y el oriente de Guatemala, así como la mayor parte del actual territorio salvadoreño, estaba lleno de población nahua, que convivía con poblaciones xinka, poqom, chorti, lenca, cacaoperas, etc. Con el tiempo a estos grupos nahuas se les llamaron con el genérico «pipiles» pero en un principio esto no fue así.

En la actualidad, en Guatemala ya nadie habla ninguna variante del náhuatl, y la presencia nahua en Guatemala es vagamente comprendida y reducida a la época de la conquista. En El Salvador aún existe población que se autoidentifica como nahua-pipil y que mantiene el idioma y las costumbres.

Luego de las batallas de conquista algunos regresaron a vivir a sus pueblos de origen en el actual México, pero la gran mayoría, mandaron por sus familias o hicieron nuevas familias y se asentaron en sus nuevos hogares manteniendo sus barrios de origen. Según la historiadora Laura Matthew dice que en Ciudad Vieja (Guatemala) había barrios de Tlaxcala, Cholula, Tehuantepec, Otumba, Xochimilco, Tenochtitlan, Quauhquechollan, Tlatelolco y Texcoco y que estos grupos mantuvieron su identidad diferenciada, incluso con otros pueblos nativos, hasta bien entrado el siglo XVIII.

Debido a la conquista y de la fundación de nuevos asentamientos, surgieron nuevos problemas. Los Kakchiqueles, en 1551, se quejaban que los tlaxcaltecas no pagaban tributo y no realizaban trabajo forzado. Así mismo, hasta 1574 todos los tamemes que venían en el ejército también eran considerados conquistadores y obtenían privilegios como cualquier otro conquistador. A fines del siglo XVI, hay reportes de que los afrodescendientes que llegaron a Guatemala comenzaron a casarse con mujeres «mexicanas» para no pagar impuestos.

Los indios conquistadores que gozaron de más privilegios en la actual Centroamérica fueron los tlaxcaltecas. Don Antonio de la Cadena, un indígena tlaxcalteca de la cabecera de Quiahuiztlán que se asentó en el actual Honduras, y a quien se le dio un escudo de armas en 1563 por haber participado en las conquistas de Tenochtitlan, Jalisco, Guatemala y Honduras.

Otro indígena conquistador, Antonio de Mendoza proveniente de Quauhquechollan, Puebla, testifica que él y otros quauhquecholtecas y tlaxcaltecas habían pacificado esa parte de la Nueva España, el actual territorio guatemalteco, a Antonio de Mendoza también se le dieron privilegios como conquistador, mismos que dejó por escrito en 1564.

En el siglo XVIII, los privilegios de estos indios conquistadores continuaban en territorio centroamericano, la división entre tlaxcaltecas y los «otros mexicanos» era evidente, los pobladores que no podían probar su origen como «mexicanos» debían pagar el doble de tributos que se les pedían hasta el momento. Mientras que los tlaxcaltecas seguían exentos de tributación capitular.

Todavía en el siglo XIX se sigue reconociendo la presencia tlaxcalteca en Guatemala, Domingo Juarros comenta que en San Miguel Totonicapán vivían 5817 indios macehuales o plebeyos, 454 ladinos, 578 indios caciques o nobles descendientes de los de Tlaxcala que tenían títulos de armas y que gozaban de varios privilegios como tener Gobernador de su propia casta, estar exentos de pagar tributos, privilegios como el uso de armas de fuego y caballos, uso de dos insignias, no debían dar servicio ni al pueblo ni a la iglesia, podían ser comerciantes y quienes trataran mal a estos nobles serían castigados. Además, de que en el siglo XVI recibieron encomiendas enteras.

En Totonicapán, según Florine Asselberg, se pueden rastrear tres apellidos de linajes nahuas del área central de México: García, Ávila y Mendoza. Y que, al parecer, hasta finales del siglo XIX, estas familias seguían reconociéndose como descendientes de estos grupos nahuas conquistadores. Como vemos, a partir del siglo XVI los apellidos que asociamos, en la actualidad, a los castellanos son apellidos tomados por la población mesoamericana y hay que tener en cuenta que la aparición mayoritaria de nombres en castellano no refleja un origen ibérico de los personajes sino más bien una adaptación de los pueblos mesoamericanos al sistema virreinal.

Tlaxcaltecas en las islas Filipinas

Los Tlaxcaltecas acompañaron a Miguel López de Legazpi a la conquista de las Islas Filipinas (parte de la tripulación era tlaxcalteca), donde se asentaron y se mezclaron con la sociedad indígena tagala. También en exploraciones en las islas del Pacífico, además de guerreros tlaxcaltecas junto a otros novohispanos acompañando a los españoles en las guerras de la región.

Miguel López de Legazpi (1502–20 de agosto de 1572), conocido como «el Viejo» o «el Adelantado» fue un almirante español del siglo XVI, primer gobernador de la Capitanía General de las Filipinas y fundador de las ciudades de Cebú en 1565 y Manila en 1571. En 1545 se trasladó a México, donde vivió durante veinte años. Ocupó diversos cargos en la administración del virreinato de Nueva España; fue Escribano Mayor en 1551 y Alcalde Mayor de la ciudad de México en 1559, treinta y ocho años después de su conquista. Antes había trabajado en la Casa de la Moneda en puestos de responsabilidad.

Las expediciones anteriores no habían logrado realizar la ruta de vuelta por el Gran Golfo, que era como se llamaba entonces al Pacífico hasta México. Felipe II determinó que había que explorar la ruta desde México a las islas Molucas y encargó la expedición de dos naves a Luis de Velasco, segundo virrey de Nueva España, y al fraile agustino Andrés de Urdaneta, que era familiar de López de Legazpi, que ya había viajado por esos mares.

Luis de Velasco hizo los preparativos en 1564 y López de Legazpi, ya viudo, fue puesto al mando de dicha expedición propuesto por Urdaneta, siendo nombrado por el rey «Almirante, General y Gobernador de todas las tierras que conquistase», aun cuando no era marino. La expedición estaba compuesta por cinco embarcaciones y Urdaneta participaba en ella como piloto. Miguel López de Legazpi vendió todos los bienes, a excepción de la casa de México.

Con las cinco naves y unos 350 hombres, muchos de ellos tlaxcaltecas la expedición que encabezaba López de Legazpi partió del puerto de Barra de Navidad, Jalisco, el 21 de noviembre de 1564 después de que el 19 de noviembre se bendijeran la bandera y los estandartes.

La expedición atravesó el océano Pacífico en 93 días y pasó por el archipiélago de las Marianas. El 22 de enero desembarcaron en la isla de Guam, conocida por isla de los Ladrones, que identifican por el tipo de velamen de sus embarcaciones y canoas que ven. Legazpi funda allí los primeros asentamientos españoles: la Villa del Santísimo Nombre de Jesús, nombrando a Pedro Briceño de Oseguera, regidor de la misma; y la Villa de San Miguel, hoy Ciudad de Cebú, que se convertiría en la capital de las Filipinas y en base de la conquista de las mismas.

La conquista siguió por las islas restantes, Panay (donde estableció su nueva base), Masbate, Mindoro y, finalmente, Luzón, donde encontró la gran resistencia de los tagalos. La prosperidad del asentamiento de Maynilad atrajo la atención de Miguel López de Legazpi en cuanto este tuvo noticias de su existencia en 1568. Para su conquista mandó a dos de sus hombres, Martín de Goiti y Juan de Salcedo, en expedición al mando de unos 300 soldados.

Maynilad era un enclave musulmán, situado al sur de la isla de Luzón, dedicado al comercio. Salcedo y Goiti llegaron a la bahía de Manila el 8 de mayo de 1570, después de haber librado varias batallas por el norte de la isla contra piratas chinos. Así, el ejército hispano-mexicano atacó la isla de Luzón y, al alcanzar su objetivo, fundó Manila la cual sería la capital de las Filipinas (se les nombró Filipinas en honor del Rey de España, Felipe II).

La pacificación del archipiélago duró 4 años. Meses después López de Legazpi se enteró que un miembro de su ejército había sido esclavizado; lo único que el prisionero sabía decir en Castellano era «Castilla», pues hablaba únicamente náhuatl. A partir de la conquista, las Filipinas dependerían política y económicamente de la Ciudad de México. De la capital de la Nueva España salieron Gobernadores, Obispos y comerciantes.

La Ciudad de México era la capital política y económica de varias de las posesiones españolas en el mundo: Florida, Filipinas, Centro América, Cuba y Puerto Rico. Uno de los propósitos de la conquista de Filipinas se había alcanzado: comerciar libremente con Asia.

Para ello, Manila se enlazaría comercialmente con Acapulco (único puerto autorizado por Madrid para comerciar con Asia). Tras la conquista de Filipinas, el siguiente paso fue aprovechar la ubicación de esas islas en Asia para iniciar el intercambio comercial. Acapulco fue pieza clave en el enlace comercial y cultural América-Asia durante 250 años a través del Galeón de Manila.

Una vez al año un galeón y 4 «pataches» iniciaban la travesía llevando productos americanos a Asia y viceversa; España concentraba las mercancías de India, Japón y China con Norte América. De Asia llegaron, por ejemplo, los mantones y los mangos de Manila y las sedas. Un producto mexicano fue ampliamente apreciado por los marinos de la época: la hamaca. La cerámica asiática influenció a la Talavera de Puebla y a las lacas de Michoacán, entre otros (el muralista mexicano Dr. Atl (siglo XX) decía que el arte mexicano tiene más de asiático que, de europeo).

Al llegar a Acapulco las mercancías eran transportadas a la Ciudad de México donde se comerciaban en el mercado del Parián (ya desaparecido, estaba en el Zócalo). Otra parte del cargamento era enviado a Veracruz desde donde era embarcado a Cádiz, España. De Acapulco salían hacia Asia, entre otros muchos productos, millones de monedas de plata de Zacatecas y Guanajuato que circularon por más de dos siglos en todo el este asiático.

Con el viento a favor, el viaje Acapulco-Manila se hacía en 1 mes, pero el de regreso en 2, pues para hacer menos difícil el camino, la flota debía de aprovechar los vientos que se encontraban favorables en la ruta Filipinas-Japón-Alta California-Acapulco (en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses redescubrieron estos mismos vientos llamándoles -como hasta- ahora «jet stream»). La presencia mexicana en el este asiático era importante; era común ver a personajes importantes de la política japonesa, visitando la capital de la Nueva España. En España y América, Japón era conocido como «Cipango» y China como «Catay».

Los tlaxcaltecas que acompañaron a Miguel López de Legazpi a Filipinas, eran veteranos de la Guerra Chichimeca, en Filipinas se asentaron y mezclaron con la comunidad indígena tagala, participaron de las exploraciones de las islas del Pacífico y pelearon junto a los españoles contra los piratas chinos, coreanos y los samuráis sin dueño, conocidos como Ronin, y a los japoneses liderados por un tal Tay Fusa en la batalla de Cagayán en 1582.

El legado de los tlaxcaltecas y, en general, de los pueblos nahuas en el archipiélago se puede notar en muchos aspectos, desde su gastronomía, en especial los tamales, y la influencia en sus idiomas más hablados como el filipino y el cebuano, los cuales en la actualidad tienen un gran número de palabras provenientes del náhuatl. La lengua náhuatl y el castellano en América se fueron sincretizando en forma de nahuatlismo, palabras del náhuatl e incorporadas al castellano, que se conservan en muchos países del continente, en menor grado, también sucedió en Filipinas.

Existen palabras que se usan en la vida cotidiana, esta incorporación de vocablos náhuatl al tagalo, que es un idioma nativo en filipinas, se dio a raíz de los casi dos siglos y medio de contacto entre la Nueva España y las Islas Filipinas por el comercio que se dio gracias a la Nao que navegaba entre Manila y el Puerto de Acapulco.

Por ejemplo: Achuete: Del náhuatl axíotl (ashíotl). Se designa con este nombre a un arbusto endémico de Filipinas y que de sus semillas se puede hacer una pasta roja que sirve para teñir. Aguacate: Del náhuatl ahúacatl. Se trata de la fruta que en México llaman aguacate y que en Filipinas también se lo conoce como «pera de abogado».

Apachurrar: Del náhuatl pachoa que significa apretar. Se utiliza para señalar cuando se aprieta a alguna persona o cosa. Atole: Del náhuatl atoli. Es una bebida hecha como maíz molido y cocido en agua, que luego se hierve hasta darle consistencia. En Filipinas llaman atole al arroz cocido con bastante agua. Cacahuate: Del náhuatl cacáhuatl. Al igual que en México, en Filipinas se utiliza para referirse a la botana que ya todos conocemos.

Camachile o Cuamuchil: Del náhuatl cuauhmóchitl. En México se dice guamúchil y se utiliza para referirse a una leguminosa cuyo fruto se usa como condimento. Camote: Del náhuatl camotli. Se utiliza para designar al mismo tubérculo que en México. Coyote: Del náhuatl coyotl. Es un término empleado para referirse al canis latrans que no solo en México y Filipinas es designado con este nombre, sino incluso en regiones de habla inglesa.

Chicle: Del náhuatl tzictli o chictli. Al igual que en otras regiones de habla española, se utiliza en regiones de habla inglesa para referirse a la goma de mascar. Chico: Del náhuatl xicotzápotl. Se emplea para referirse a una variedad de fruta que también hay en México y que conocemos como chicozapote. Chocolate: Del náhuatl Xócoatl. Se trata de la palabra de origen náhuatl que ha alcanzado mayor difusión a nivel mundial pues posee un equivalente en todos los idiomas del mundo y con ellas se designa tanto a las formas de preparar esta bebida de cacao como a las barras hechas del mismo.

Chucubite: Del náhuatl chiquihuite que es un cesto hecho de tiras de carrizo entretejidas. En Filipinas se designa con este vocablo a las canastas, igual que en algunas regiones de México. Jícara: Del náhuatl xicali. En Filipinas se utiliza para referirse a la vasija para beber chocolate, en tanto que para los mexicas se utilizaba para referirse a un vaso hecho de un calabazo. Mecate: Del náhuatl mécatl. Se utiliza para referirse a las cuerdas que no superan el grosor de un dedo meñique, igual que en México.

Metate: Del náhuatl métatl que es una piedra plana y de forma cuadrada para moler diversas semillas y verduras. Este artefacto se utiliza de igual forma en Filipinas. Nana: Del náhuatl nantli que significa madre. Empleado en Filipinas para referirse a la madre, utilizado frecuentemente como nanay. Pachón: Del náhuatl pachoa. Término utilizado para referirse a un hombre grueso o pesado.

Pepenar: Del náhuatl pepena. Se usa para designar la acción de recoger algo del suelo, tal como en México. Petaca: Del náhuatl petlacali. En México y Filipinas se utiliza para designar a una maleta, los mexicas la usaban para referirse a una caja hecha de cesta. Petate: Del náhuatl pétatl. En México se trata de una estera tejida con tiras de hojas de palma, mientras que en Filipinas se usa para designar a una estera con hojas de burí, que también es una especie de palma.

Tamal: Del náhuatl tamali. Se trata de un alimento hecho con masa de maíz cocida al vapor y envuelta con hojas de maíz o plátano, igual que en México. Tapanco: Del náhuatl tlapantli y el locativo co. Se trata de un lugar en una azotea. En Filipinas se usa para referirse a un toldo hecho de tiras de caña de bambú. Tata: Del náhuatl tlahtli que significa padre. De igual forma se emplea en Filipinas.

Tianguis: Del náhuatl tianquiztli que hace referencia al mercado. En Manila se usa para referirse a un tipo de juego de azar y en Iloilo para cualquier tienda. Tiza: Del náhuatl tízatl que es una tierra blanca magnesiada para pintar. En Filipinas tiene la misma acepción que en España, que designa al gis. Tocayo: Del náhuatl tócaitl que significa «poseedor de». Al igual que en México se utiliza para referirse a un homónimo o persona con el mismo nombre.

Tomate: Del náhuatl tómatl. Al igual que en otros países de habla castellana, se utiliza para designar al fruto que ya todos conocemos. Zacate: Del náhuatl zácatl que es pasto. Se utiliza de igual forma en Filipinas que en México.

Los Tlaxcaltecas en Sudamérica

En la expedición de Pedro de Alvarado a Perú en el año 1534 fueron tlaxcaltecas. Se tiene conocimiento de un gran número de personas que en el siglo XVI ya tenían en Cuzco el apellido «mexicano», por lo que eran originarios de la región llamada Reino de México. Además, se siguen investigando la existencia de posibles topónimos nahuas en el norte de Perú que habrían dejado los tlaxcaltecas.

El historiador cubano-mexicano Alejandro González Acosta estuvo durante 20 años investigando la presencia de indígenas tlaxcaltecas en la refundación, por parte de los españoles, de la antigua ciudad del Cuzco, capital del Imperio Inca. La aparición de «Libro de Protocolo del primer notario indígena del Cuzco» (Editorial Vervuert, Madrid, 2015), de la investigadora española Rosario Navarro Gala, ratifica los argumentos que el profesor González Acosta ya había sostenido en 2001 en un estudio publicado en la «Revista de Historia de América», del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Demostré, documentalmente, que entre los participantes en la refundación por los españoles de la antigua ciudad del Cuzco (fundada originalmente en el siglo XIII) se encontró un número indeterminado, pero nutrido de indígenas —presumiblemente tlaxcaltecas en su mayoría— llegados al Perú en la expedición de Pedro de Alvarado, quien los vendió a Francisco Pizarro y Diego de Almagro como parte de una transacción comercial. Allí se establecieron y quedaron, se mezclaron con los quechuas e integraron en una nueva sociedad; pero, no encontré en aquel momento más huellas o datos en ese sentido», Alejandro González Acosta.

La edición paleografiada y anotada de la profesora española Rosario Navarro Gala, de la Universidad de Zaragoza, de Libro de Protocolo del primer notario indígena del Cuzco, corrobora mis certificaciones dice González Acosta. Se refiere a Pedro Quispe, quien al parecer es el primer notario indígena del que se tenga noticia en el Nuevo Mundo, pues consignó y conservó los movimientos legales de la nutrida y heterogénea comunidad aborigen de esa ciudad en el siglo XVI, desde al menos 1581, unos 50 años después de la refundación de la ciudad. Fue además juez del Cabildo indígena, interviniendo en los litigios de los mismos.

De los 81 documentos que integran el corpus (se calcula que es sólo una pequeña parte del libro original, pues el resto se ha perdido), aparecen numerosas menciones del apellido «Mexicano» que sin duda alude a su origen, ya que no se diferenciaban las etnias específicas: en el propio Perú, los indios eran «Peruanos» y no se distinguía si eran quechuas o aymaras. Así pues, los indígenas vendidos por Alvarado, quizá algunos mayas, pero predominantemente tlaxcaltecas, serían conocidos como «Mexicanos».

En Libro de protocolo aparecen muchas menciones de estos vecinos del Cusco con origen presumiblemente mexicano: Ylario Arias Mexicano, Lázaro Mexicano, Antón Mexicano, Capitán Pedro Mexicano, Pedro Mexicano, Antonio Mexicano… En un documento hasta se menciona «otra manta de paño de México, pardo». Muy importante, el Documento 22: testamento de Joana (Juana) Mexicana, hija legítima de Alonso de Badajoz, «natural que fue de la Nueva España, en los Reinos de México» y de «Inés Yaschi (Yache o Yacche), natural de la provincia de los yanaguaras».

Destaca el nutrido conjunto de telas y tejidos, como «una frazada de Castilla», unos «ovillos de colores» y «chumbes de colores por tejer» y otros similares, los cuales indican que, posiblemente, una de las fuentes de ingresos de la testadora fuera la manufactura textil y la costura, como el tejido de auasca (de lana corriente) y de cumbi (chumbe, tejido más fino: cinta de varios colores tejida que servía como faja).

La presencia del apellido «Mexicano» en el Libro de protocolo de Pedro Quispe, apunta quizá no sólo a la existencia de una familia, sino de un conjunto de ellas que tuvieron la misma procedencia y origen, es decir, los indígenas cedidos por Alvarado a Pizarro y Almagro. Las cuales revalidan la indiscutible presencia de tlaxcaltecas en el Cuzco.

Todos los que aparecen en Libro de protocolo pertenecían a la parroquia más populosa del Cuzco, donde vivían los indígenas más acomodados y algunos españoles. Templo donde el indígena letrado Pedro Quispe era Escribano de Cabildo «por su Majestad»: nombramiento real. El documento original, el cual apunta y comenta Navarro Gala, lo encontró con deficiencias en su clasificación en el Archivo Regional del Cuzco (antiguo Archivo Departamental), donde hoy se conserva.

Este importante rescate de la docente española es un aporte sustantivo y sustancial para entender y conocer mejor la importancia de los primeros tiempos de las sociedades indígenas bajo el dominio español. Si se traza una línea recta imaginaria entre Tlaxcala y el Cuzco sería de una longitud de más de 5 mil kilómetros; pero, el recorrido por tierra y mar, como se hacía en la época, resultaría mucho más extenso.

William R. Fowler, fundador de la revista Ancient Mesoamérica, dice: «Si fueron tlaxcaltecas en la expedición de Pedro de Alvarado al Perú en 1534 y hay nombres de lugares en el norte del Perú que pensamos que son de origen nahua, que son topónimos que dejaron los tlaxcaltecas».

Fowler sostiene que siempre han existido las expediciones realizadas por Pedro de Alvarado y sus familiares a Centroamérica desde 1523 a 1540. En la primera expedición realizada por Pedro de Alvarado, de 1523 a 1524, estiman los especialistas que participaron 20 mil indígenas. A esta primera incursión se sumaron pobladores del centro de México, Puebla, Oaxaca y los pueblos de los altos de Guatemala, no obstante, Fowler apuntó que la expedición resultó un fracaso, ya que Pedro de Alvarado fue herido y tuvo que volver a México-Tenochtitlan.

William Fowler dice que las fundaciones de ciudades de Santiago, San Salvador, San Miguel y Comayagua datan de 1527 bajo las órdenes de Jorge de Alvarado y aseguró que los guerreros indígenas que no volvieron a México se agruparon bajo el término colectivo de «conquistadores mejicanos» con el fin de que la Corona española los aliviara del pago de impuestos. El investigador añadió que las fuentes de esta información vienen de las probanzas de los españoles, el Archivo General de Indias, Justicia 221, los libros de Cabildo y las excavaciones de Almolonga de Szécsy en 1950.

Fowler se refirió a la cerámica encontrada en Ciudad Vieja y aclaró que casi toda es de origen indígena del posclásico tardío, no obstante, en el sitio encontraron vasijas que emulan a la mayólica italianizada, pero con materiales y acabados indígenas: «Ciudad Vieja es una ciudad con arquitectura española, un trazado urbano muy español, pero sus rasgos de cultura material portátil como la cerámica, la obsidiana u objetos de adorno personal son indígenas».

La obra de Bernal Díaz del Castillo

Supuestamente nacido en Medina del Campo en 1496 y falleció en Santiago de Guatemala, el 3 de febrero de 1584, participó en la conquista de México y fue Regidor de Santiago de Guatemala posteriormente. Se le atribuye la autoría de la «Historia verdadera de la conquista de la Nueva España», la cual habría empezado a escribir como un memorial de guerras.

Mas tarde fue revisada y expandida en respuesta a la publicación de Francisco López de Gómara, ya que Díaz del Castillo considera muy imprecisa, y, además de que no reconocía los esfuerzos que llevaron los soldados comunes durante la conquista de México.

En 2013, el antropólogo francés Christian Duverger publicó el libro «Crónica de la eternidad», en la que asegura que Bernal Díaz del Castillo no fue en realidad el autor de «Historia verdadera de la conquista de la Nueva España», sino el propio conquistador, Hernán Cortés. Es posible que así sea, lo que pretendo es mostrar otra visión de la conquista. También sabemos que en Santiago de Guatemala vivía un número aún mayor de conquistadores tlaxcaltecas, encabezados por la noble consorte tlaxcalteca de Pedro de Alvarado, doña Luisa y sus descendientes. Así describe la «Historia Verdadera de la conquista de la Nueva España» a este linaje:

«Antes que más pase adelante, quiero decir cómo de aquella cacica hija de Xicotenga, que se llamó doña Luisa, que se la dio a Pedro de Alvarado, que así como se la dieron, toda la mayor parte de Tlascala la acataba y le daban presentes y la tenían por su señora, y della hubo el Pedro de Alvarado, siendo soltero, un hijo que se dijo don Pedro, e una hija que se dice doña Leonor, mujer que ahora es de don Francisco de la Cueva, buen caballero, primo del duque de Alburquerque, e ha habido en ella cuatro o cinco hijos muy buenos caballeros, y aquesta señora doña Leonor es tan excelente señora, en fin como hija de tal padre, que fue comendador de Santiago, adelantado y gobernador de Guatemala, y por la parte de Xicotenga gran señor de Tlascala, que era como rey».

En la visión de Díaz del Castillo la nobleza tlaxcalteca tenía el mismo valor que la española y sus relaciones con ella servían a los conquistadores españoles, como su admirado Pedro de Alvarado, para equipararse con la aristocracia española. Estos conquistadores indígenas eran tan ricos y tan privilegiados en algunos casos como los propios españoles. Además, en la remota y aislada Guatemala, los dos grupos tenían en común sus diferencias con los mayas locales, basadas en sus posiciones de privilegio social resultado de sus victorias medio siglo atrás.

Los tlaxcaltecas, y otros indígenas conquistadores de Huejotzingo, Huaquechula y otros altépetl del centro de México, también habían construido sus memorias colectivas, enviado cartas y probanzas al rey para obtener mercedes y privilegios. Además, habían escrito historias, pintado mapas y lienzos, y celebraron rituales para conmemorar sus hazañas entre 1519 y 1521, y más allá, en el sometimiento de Guatemala.

De hecho, en la segunda mitad del siglo XVI la memoria histórica de los tlaxcaltecas y otros indígenas conquistadores estaba mucho más cristalizada y difundida por toda la Nueva España, por medio de imágenes, códices, lienzos, danzas, ceremonias e historias, que la incipiente memoria española, que apenas se cristalizaría a fines del siglo, precisamente en buena medida gracias a la obra de Bernal Diaz del Castillo y de contemporáneos suyos como Francisco Cervantes de Salazar.

La influencia de los indígenas conquistadores en Bernal se percibe con toda claridad en sus descripciones de la guerra y alianza de los expedicionarios españoles con ese altépetl en septiembre de 1519. En ellas llama la atención el respeto que muestra hacia los tlaxcaltecas. Su dramático relato logra balancear la exaltación de las hazañas españolas, y la sincera descripción de las bajas, muertes y heridas sufridas por todos los expedicionarios, con el reconocimiento de la valentía y la honorabilidad de sus enemigos tlaxcaltecas.

Desde los primeros enfrentamientos, el historiador español distingue entre las tropas de cada uno de los diferentes señoríos tlaxcaltecas, e identifica al capitán Xicoténcatl el joven y a las comunidades otomíes como los casi únicos impulsores de los ataques contra los españoles, exculpando al resto de los señoríos y familias nobles de Tlaxcala. Más adelante, reproduce un diálogo que él mismo admite es inventado pero basado en informaciones fieles, entre Xicoténcatl el viejo y Maxixcatzin, los dos gobernantes de las parcialidades más poderosas de Tlaxcala en que deciden hacer las paces con los invasores.

Estas informaciones no están presentes en ninguna otra historia escrita por autores españoles y sólo pudo provenir de fuentes tlaxcaltecas. Otro indicio interesante es el hecho que Bernal Díaz del Castillo minimice el número de muertos tlaxcaltecas en los eventos, mientras que parece enfatizar las bajas y quebrantos de los españoles. Tanto las Cartas de relación como la Historia de la conquista presumen que los españoles realizaron más de tres incursiones nocturnas en contra de sendas ciudades tlaxcaltecas vecinas, provocando numerosas muertes en la población civil y tomando múltiples prisioneros.

El segundo y más tardío texto aumenta el número de supuestas víctimas de los ataques españoles, seguramente para dar mayor relieve al «heroísmo» de los conquistadores. En contraste, la Historia verdadera no menciona más que una incursión, por entero incruenta, en que Cortés termina parlamentando pacíficamente con las autoridades tlaxcaltecas locales y las convence que le prometan obediencia.

Tal vez la muestra más significativa de la influencia tlaxcalteca en la obra de Bernal Díaz del Castillo se encuentre en la relevancia que atribuye a la figura de Malinche y/o doña Marina. En el primer diálogo de paz entre Xicoténcatl el Viejo y Cortés, el gobernante nativo llama a Cortés y se dirige a él con el nombre de Malinche. Bernal explica en este pasaje que tal era el nombre con que los indígenas dieron al capitán español, porque siempre estaba junto a Marina y hablaba por medio de ella.

A todo lo largo de la Historia verdadera, en casi 70 ocasiones, Bernal utilizará de manera sistemática el nombre de Malinche para referirse a Cortés en boca de todos los gobernantes indígenas. En contraste con esta relevancia, el papel de la traductora nativa es minimizado en todas las otras historias españolas. Si observamos las imágenes del Lienzo de Tlaxcala y otras historias visuales tlaxcaltecas e indígenas la intérprete indígena aparece siempre al lado y adelante de Cortés, en una escala mayor incluso, en control de los intercambios.

Podríamos decir, que es posible que Bernal Díaz del Castillo retomó de la memoria histórica tlaxcalteca la glorificación de Marina y la identificación de Hernán Cortés con esta mujer nativa. Su notoria devoción por esta mujer pudo bien haber sido aprendida de sus compañeros conquistadores indígenas que la consideraban, ya para la segunda mitad del siglo XVI, una especie de diosa.

La Historia la construyen los vencedores, qué duda cabe, y los perdedores tratan de escribirla, pero la mentira tiene fecha de caducidad. Los pueblos que se separaron de la Corona española tienen en común como piedra fundamental, como origen: la mentira, los mitos fundacionales. La historia de los tlaxcaltecas fue tergiversada u oculta con esos fines, pero también algunos hispanistas que no lo dieron a conocer o lo minimizaron.

Hay países que eligieron estar en el bando de los perdedores de la historia desde su nacimiento, digamos que casi todo Hispanoamérica. Eligieron en el siglo XX con fervor religioso la ideología de izquierdas, participaron de la Guerra Civil española en el bando perdedor izquierdista, rompieron su supuesta neutralidad internacional para ayudar a la revolución nicaragüense, al Chile de Salvador Allende, en auxiliar a la Cuba castrista, en convertir el país en un santuario izquierdista.

Ahora arremeten con sus teorías indigenistas, se posicionan con las peores dictaduras del mundo, con Cuba, con Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con el Foro marxista de San Pablo y el Grupo de Puebla. No se quieren enterar que el marxismo está muerto y enterrado, que China y Rusia son capitalistas. Siguen siendo incorregibles e insisten en colocarse en el lado equivocado de la Historia.

Hay muchas cosas del pueblo de Tlaxcala que debe ser conocido y reconocido, en honor a la verdad, como su participación en la conquista de América y su despliegue más allá. Tlaxcala tardó casi tres décadas en ser reconocido como estado tras la independencia de México, e incluso la primera Constitución (1824) dejó su estatus en la indefinición. Es la obra de los resentidos que no entienden que hay cosas en la historia que no se pueden cambiar. En Mesoamérica hubo una alianza que dio origen a lo que sería el México actual, una nación que es producto de ese mestizaje.