Artículo publicado originalmente en Revista Metabásis, y es parte del libro: La Guerra Civil Secesionista en el Imperio Español. -1808 a 1826-

José Francisco de San Martín y Matorras, el Santo de la espada

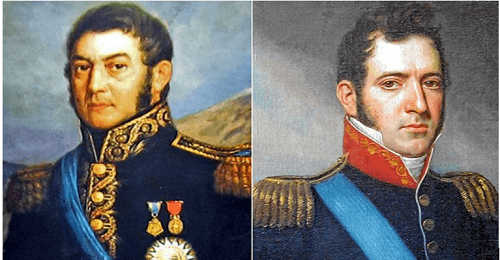

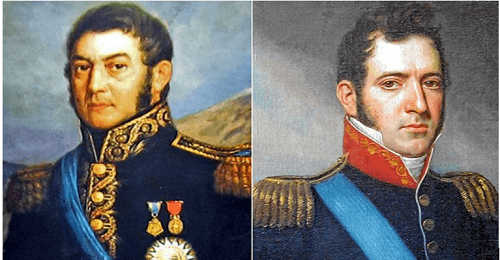

José Francisco de San Martín y Carlos Antonio de Alvear y Balbastro.

El general José Francisco de San Martín, es el héroe máximo de los argentinos y fue elevado a los altares de la patria como el Santo de la Espada. La necesidad que tuvieron las nuevas naciones de contar con una historia propia, héroes, símbolos patrios, himnos, es decir, su historia oficial, llevó a desarrollar historias plagadas de falsedades y lo que abundan son los mitos.

Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que el ex presidente y militar Bartolomé Mitre, fue el historiador que inició la divulgación de una historia oficial llena de mentiras. Sus obras básicas fueron «Historia de Belgrano y de la independencia Argentina» del año 1876 y la «Historia de San Martín y de la emancipación Sudamericana» de 1887. Referirse a la independencia «Argentina», Estado que no existía entonces es una forma de mentir o de engañar. Voy a citar un párrafo del prólogo a su libro sobre San Martín:

«Veintidós años hacía que San Martín acompañaba a la madre patria en sus triunfos y reveses, sin desampararla un solo día. En ese lapso de tiempo había combatido bajo su bandera contra moros, franceses, ingleses y portugueses, por mar y por tierra, a pie y a caballo, a campo abierto y dentro de murallas. Conocía prácticamente la estrategia de los grandes generales, el modo de combatir de todas las naciones de Europa, la táctica de todas las armas, la fuerza irresistible de las guerras nacionales y los elementos de que podía disponer la España en la insurrección de sus colonias: el discípulo era un maestro en estado de dar lecciones. Entonces volvió los ojos hacia la América del Sur, cuya independencia había presagiado y cuya revolución seguía con interés, y comprendiendo que aun tendría muchos esfuerzos que hacer para triunfar definitivamente, se decidió a regresar a la lejana patria, a la que siempre amó como la verdadera madre, para ofrecerle la espada y consagrarle su vida».

Cuando el ex presidente Bartolomé Mitre, dice que: «Veintidós años hacía que San Martín acompañaba a la madre patria», y más adelante: «se decidió a regresar a la lejana patria, a la que siempre amó como la verdadera madre», no queda claro cuál era la patria de José Francisco de San Martín, si la madre a la que acompañaba o la lejana a la que añoraba, si a una o ambas a la vez.

José Francisco de San Martín, era un ciudadano español, no tenía otra patria, y quien se levanta en armas contra su patria es un traidor, aún más, agravado por ser un militar de la Corona española por lo cual comete Alta traición. ¿Pero quién era realmente José Francisco de San Martín?

José Francisco había nacido en 1777 o 1778 en el Virreinato del Rio de la Plata, que había sido creado en la última división administrativa en la América española en 1776, y que abarcaba parte de los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y una parte de Brasil, su capital era Buenos Aires.

Si eso no basta para determinar su nacionalidad, porque siempre existen necios, en la España del siglo XVIII existía el concepto jurídico del «Ius Sanguinis», el «derecho de sangre», que es una vía legal para obtener la nacionalidad de los padres. Los nacidos de padre o madre de un país, es decir, recibirán dicha nacionalidad por el simple hecho de ser sus hijos.

El origen del ius sanguinis se remonta al «Derecho Romano». Entonces se decía que «no era el lugar del nacimiento sino la nacionalidad de los padres la que confería la ciudadanía romana al hijo». Pero en este caso no es necesario el ius sanguinis porque la Argentina como país no existía, y el virreinato del Rio de la Plata era parte del Imperio español.

Corresponde Virreinato y no Colonia, como lo dice la inmensa mayoría erróneamente, España tenía Virreinatos, Capitanías. Colonias tenía el imperio británico, en Indostán, por ejemplo, las Trece colonias en América del Norte, y en muchos lugares del mundo. Lo mismo los neerlandeses, los belgas, etc. La diferencia entre uno y otro depende de qué tipo de imperio sea, si generador como España, Roma, o depredador como el Reino Unido.

A los imperios depredadores lo único que les interesa es el saqueo y la depredación, llevarse sus recursos, y no se preocupan en dar educación y no los preparan para desarrollarse en la vida, ni sacarlos de sus errores. Desde el punto de vista legal o jurídico, los territorios no eran colonias sino dominios, reinos o provincias.

Desde otro punto de vista podrán llamarlas colonias, pero todo dependen de que entiendan por Colonia. En todo caso, la América española no era una colonia. El mismo error que se comete cuando dicen arquitectura colonial o ciudad de tipo colonial, no existe el arte ni la arquitectura colonial estrictamente hablando, pero si quieren dar a entender a viviendas u obras de arte de un determinado periodo, en este caso, durante el imperio español, correspondería arquitectura virreinal.

No existe certeza sobre la fecha de su nacimiento, su verdadera familia, su educación o su ideología política. Cada uno de los historiadores se fue apropiando de su vida y acomodándolo a sus intereses. Bartolomé Mitre sería el primero de ellos. El promocionado historiador Felipe Pigna, dice que «El 25 de febrero nace José Francisco de San Martín en yapeyú, el menor de los cinco hermanos del matrimonio de Don Juan de San Martín y Gregoria Matorras».

Pero, otros movidos por las ideologías, izquierdista en este caso, como Norberto Galasso, Felipe Pigna también lo es, no se refiere al lugar de nacimiento, pero si convierte a José de San Martín en una suerte de ciudadano de una supuesta Cosmópolis Latinoamericana, como gustan llamar la gente de izquierdas, latinoamérica. Galasso dirá en su libro: «San Martín y la emancipación americana».

«…Desde la visión histórica de la patria chica -historia argentina-, resultaría un intruso no bien cruza los Andes, como también lo sería un siglo y medio después Ernesto “Che” Guevara en Cuba y Bolivia. Ambos revolucionarios coincidían en que la América Latina es una sola nación desmembrada que es necesaria reconstruir…».

Galasso no se enteró o no quiso enterarse que los que la desmembraron fueron ellos, Bolívar, San Martin, O’Higgins, los llamados libertadores de América y otros.

«…San Martín solo es comprensible desde una óptica global latinoamericana. Esta cosmovisión lo ubica por encimas de las fronteras de las patrias chicas…solo resulta comprensible y valorable más allá de las patrias chicas, es decir, a la luz de la historia de la Patria Grande Latinoamericana…».

Otro sueño de los izquierdistas y de muchos hispanistas de derecha es el ingenuo mito de la Patria Grande, una Patria que estos pretenden en vano recrear. Hasta antes de la Guerra civil en la América española existía una Patria grande, la España peninsular y la América española y otros lugares. Esa pretensión de la Patria Grande actual corre por cuenta de militantes de algunas izquierdas definidas y de revisionistas, que parece que no se enteraron que el socialismo real se fue al desván de la historia.

El neohispanista, el peronista Marcelo Gullo, en un Seminario Sanmartiniano dijo: «el pensamiento político de San Martín: creo que primero la Patria, esa frase podría resumir todo el pensamiento de San Martín». ¿Qué Patria, señor Marcelo Gullo? Mejor dicho, ¿Qué entiende usted por Patria?

Ese es el gran problema de los supuestos hispanistas, nacidos en los Estados de hispanoamerica, que viven metidos en una gran encrucijada por tratar de defender a supuestos héroes nacionales, que en su tiempo cometieron flagrantes delitos contra la Patria Grande.

Pero los izquierdistas como Galasso pretenden revisar la «historia oficial» para llevar agua para su molino, para reemplazarla por una historia proletaria, y de lo que se trata es de dejar en claro las razones históricas y el papel de tontos o idiotas útiles de quienes lo realizaron. Tontos o idiotas útiles, como se atribuye esa frase a Stalin, aunque nunca se pudo encontrar en sus escritos. De cualquier manera, la inmensa mayoría le atribuye la autoría, es probable que lo haya dicho.

Los tontos o idiotas útiles eran todos aquellos que, movidos por su idealismo o por su corazoncito, servían a los planes de la Unión Soviética en su lucha contra Estados Unidos. El rescate de estos héroes «nacionales» pero con tintes latinoamericanos va de la mano de adeptos a la clase proletaria universal y de la Unión Soviética que era un supuesto imperio universalista, pero en el fondo era particularista.

«Con este relato a su favor, la clase dominante no sólo legitima su pasado, presentándose como una suma de virtudes y adjudicándole defectos infernales a sus enemigos, sino que se consolida políticamente hoy y apuesta a perpetuarse en el futuro al someter a su concepción al resto del país…». Norberto Galasso.

No, se trata de la verdad histórica y política, no se trata de dominadores y dominados, por otra parte, la inmensa mayoría de los dominados aceptan esta historia alejada de la verdad y que se enseña de forma obligatoria en las escuelas. Especialmente en las públicas, y que sirve para alimentar el ego nacionalista de personas como Marcelo Gullo o, el de Galasso, en este último caso, de un nacionalismo internacionalista (un verdadero círculo cuadrado).

No existe una fe de bautismo ni una partida de nacimiento de José Francisco. En «De la historia a la comidilla», Juan José Cresto, culpa de la pérdida de las actas de nacimiento de los dos últimos hijos del matrimonio San Martín-Matorras, Justo Rufino y José Francisco, a la incursión de las tropas portuguesas:

«…los ejércitos portugueses partieron de San Pablo y cometieron verdaderos genocidios. En 1817 asaltaron las Misiones y el 12 de febrero destruyeron el pueblito de Yapeyú, incendiaron sus casas y su parroquia con sus libros de bautismos y defunciones, perdiéndose para siempre las actas de nacimiento…».

En el libro «La filiación de San Martín» el historiador Isidoro J. Ruiz Moreno, cita como referencia el trabajo de la Doctora Patricia Pasquali, de septiembre de 1921, realizada en una revista de divulgación, en la que se había publicado una copia de la partida de nacimiento de José de San Martín, de la que responsabilizó a «…un sacerdote dominico aficionado a los temas del pasado, fray Reginaldo Saldana Retamar, a quien mucho debe la historia eclesiástica argentina.»

El historiador Hugo Chumbita, refiriéndose a esta afirmación dice:

«La fe de bautismo nunca se encontró. Ello se atribuye a la devastación de Yapeyú en 1817, cuando los portugueses incendiaron el pueblo para destruir las bases guaraníes de la resistencia artiguista… Un acta de bautismo publicada en 1921, de la cual nunca apareció el original, era seguramente una invención para salvar aquella laguna documental».

«Se equivoca Pascali al sostener que no cabe “el menor asomo de duda” acerca de la fecha de nacimiento de San Martín. Mitre se contradijo en su biografía consignando dos fechas de su natalicio. En su propia correspondencia, San Martín se contradijo no menos de tres veces. Se equivocó también Pasquali en una reciente biografía del prócer (San Martín. La fuerza de la misión y la soledad de la gloria, 1999) al invocar como prueba una partida de bautismo inexistente, afirmación de la que no se ha rectificado y que la induce a perseverar en el error…».

Por lo tanto, sólo se puede conjeturar que José Francisco de San Martín, nació entre los años 1777 y 1778. Su padre, Don Juan de San Martín y Gómez, nació en el antiguo reino de León, en Cervatos de la Cueza, Palencia, España, el 3 de febrero de 1728 y muere en Málaga, España, el 4 de diciembre de 1796. Hijo de labriegos, fue militar español y realizó, prácticamente, toda su carrera en el Rio de la Plata.

En 1746 ingresó en el ejército a la edad de 18 años como soldado en el Regimiento de Lisboa, participando en cuatro campañas militares en el norte del África. Estuvo en Melilla durante 17 años. Obtuvo el grado de Cabo en 1755 y luego de Sargento1°. Regresó con su Regimiento a España y permaneció en distintos lugares en donde estuvo la guarnición, como en la zona cantábrica, en Galicia, Guipúzcoa, Extremadura y Andalucía.

En el año 1764, mientras permanecía en Málaga, se le regularon sus servicios y se le computaron 17 años de servicio en campañas, y en reconocimiento a su estadía en el norte del África. El 20 de noviembre de 1764, se le otorgó el grado de teniente, a pesar de no pertenecer a una familia de nobleza. En 1764 fue enviado a continuar sus servicios en el Rio de la Plata.

En ese entonces, tanto Montevideo como Buenos Aires, a efectos de las disposiciones militares, constituían una sola plaza y al arribo de nuevos militares los jefes se encargaban de decidir su destino. En el Rio de la Plata estuvo dependiendo administrativamente de Pedro de Cevallos. Cevallos fue primero gobernador desde 1756 a 1776, y cuando el Rio de la Plata fue designado Virreinato, fue su primer Virrey.

En mayo de 1765 fue destinado al bloqueo de la Colonia del Sacramento y del Real de San Carlos. En 1766 se le confió la comandancia del Partido de las Vacas y de Víboras (en el actual Uruguay), luego de que fueron expulsados los jesuitas. En la estancia de las Vacas existía una importante calera.

Existe un informe oficial que dice: «Perseveran los hornos de cal…mediante la especial económica aplicación de un Don Juan de San Martín, campesino de cuatro suelas, de quien se dice haber excedido a los Padres Jesuitas en la economía». Sus actividades siempre fueron administrativas, nunca en los campos de batalla, también prestó servicios en la persecución del contrabando, muy común en la época.

Durante un viaje que realizó a Buenos Aires, conoció a Gregoria Matorras del Ser, sobrina del nuevo gobernador del Tucumán, Jerónimo Luis de Matorras, recién llegado al Rio de la Plata. San Martín le dio su palabra de casamiento y se casó por poder el 1 de octubre de 1770 y se reunió con su esposa el 12 de octubre de ese mismo año en Buenos Aires, y se trasladaron a vivir a la calera de las Vacas.

En ese lugar nacieron tres de sus hijos, María Elena, el 18 de agosto de 1771, Manuel Tadeo, el 28 de octubre de 1772 y Juan Fermín Rafael, el 5 de octubre de 1774. El gobernador de Buenos Aires, Juan José de Vértiz y Salcedo, lo designó teniente de gobernador del departamento de Yapeyú, el 13 de diciembre de 1774.

Para tener una idea de lo que era Yapeyú en ese momento aún bajo el régimen misionero jesuita, según el Padre Guillermo Furlong S.J:

«La Estancia Grande de Yapeyú comprendía, al oriente del rio Uruguay, los actuales departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rio Negro y Tacuarembó. La Estancia Chica, próxima al pueblo de Yapeyú, al oeste del Uruguay, se medía por 50 y 150 kilómetros. Allí había en 1768, propiedad del pueblo, 48.116 vacunos, mientras el ganado de la inmensa estancia uruguaya ascendía a 800.000 cabezas de animales.»

La población indígena había decrecido, al salir los jesuitas había 88.864 personas, en el año 1801, solamente 42.885, en 1814, ya en época independiente, la población indígena de los veintitrés pueblos no pasaba de 21.000. Yapeyú era un baluarte frente a los indomables indígenas Charrúas y a los yaros, y contra los temibles bandeirantes, que eran bandas de portugueses y brasileros que vivían al margen de la ley, y asolaban las misiones sembrando el terror, y secuestrando indígenas para venderlos como esclavos.

Yapeyú se había convertido en unos de los pueblos más ricos de las misiones, poseía estancias en ambas márgenes del rio Uruguay, y quedaron abandonadas luego de la expulsión de los jesuitas. En Yapeyú nacieron los dos últimos hijos de la familia San Martín, Justo Rufino en 1776 y José francisco entre 1777 y 1778. Juan de San Martín se encargó de organizar un cuerpo de naturales guaraníes de 550 hombres, para enfrentarse a los bandeirantes o a los charrúas, yaros o minuanes.

En el año 1779 fue ascendido al grado de capitán del ejército real, con 51 años recién cumplidos. En la banda Occidental del rio Uruguay, fundó cuatro grandes estancias comunitarias dedicadas a la cría de ganado, La Merced (hoy Monte Caseros), San Gregorio, por su esposa Gregoria (cerca del rio Mocoretá), Inmaculada Concepción (antecedente de Federación, Entre Ríos), y Jesús de Yeruá (al sur de Concordia).

El 14 de febrero de 1781 fue reemplazado por el teniente gobernador Francisco de Ulibarri y fue destinado a Buenos Aires como ayudante mayor de la Asamblea de Infantería. El cabildo de Yapeyú le extendió un certificado que decía: «No tenemos quejas de su conducta, sí solo que ha sido muy arreglada y ha mirado nuestros asuntos con amor y caridad… por lo que quedamos todos agradecidos a su eficacia y celo…». Certificado que fue desmentido a la luz de posteriores hechos.

Lo cierto es que, por su actuación en las Misiones, fue sometido a un juicio de residencia que no pudo superar. Juan de San Martín solicitó a las autoridades superiores de la Corte una licencia para embarcarse con su familia a España, el permiso fue expedido el 25 de marzo de 1783. Llegó al puerto de Cádiz en abril de 1784, todo el capital que poseía fue de 1.500 pesos oro.

Sus cuatro hijos varones siguieron la carrera de las armas. En Málaga, Juan de San Martín pasaría los últimos años de vida, a su muerte se hizo constar que no había testado nada y que habitaba en un lugar de Málaga conocido por Pozos Dulces, camino de la Alcazabilla. Su viuda Gregoria Matorras, al mes siguiente a la muerte de su esposo, dirigió una instancia al rey Carlos IV, solicitando una pensión.

En 1806, realizó gestiones para que la reducida pensión de 175 pesos fuertes anuales que recibía, fuera transferida después de su muerte a su hija María Elena, el rey no hizo lugar al pedido. Los restos de Juan y su esposa fueron sepultados en la Iglesia de Santiago en Málaga, y fueron llevados posteriormente a la Argentina en 1974, al aristocrático Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. En 1998 fueron trasladados al Templete que honra la memoria de su hijo, en Yapeyú.

Norberto Galasso en: «Vida de San Martín. Seamos libres. Y lo demás no importa nada», hace notar que:

«Difieren los historiadores respecto a la importancia y eficacia de la labor desplegada por Don Juan de San Martín en Yapeyú, pero coinciden en que sucesivas rebeliones de indios minuanes -no motivadas por algunas medidas adoptadas contra sus caciques- provoca un llamado de atención del virrey Vértiz, quien le advierte al gobernador que respete los fueros y privilegios que les corresponden a caciques y demás personas de ese pueblo. Pero los conflictos recrudecen y don Juan es desbordado por la protesta indígena, por lo cual el virrey lo destituye hacia fines de 1780. En febrero de 1781 abandona Yapeyú con su familia, trasladándose a Buenos Aires».

La cita de Galasso tiene suma importancia por dos cuestiones, primero, por el Juicio de residencia, que era un procedimiento de control al que estaba sometido todo funcionario cuando concluía su gestión, llevado a cabo por la corona española. Algo que debería implementarse en estos tiempos tan democráticos y de corrupción.

El Juicio de residencia era un procedimiento especial que hacía un juez u otro funcionario para averiguar las faltas cometidas por el encausado mientras ejercía su cargo. Tenía carácter público, por lo que cualquiera podía ejercer su labor de control. La sentencia, que frecuentemente era muy importante en la carrera burocrática, era apelable ante el Consejo de Indias.

En segundo lugar, queda claro cuál era el trato y los derechos que tenían los aborígenes, «fueros y privilegios», algo que desmiente los actuales discursos indigenistas. Juan de San Martín abandonará su cargo y se irá a España en malos términos. Esto es importante por las discusiones que surgirán más adelante respecto al pecunio de los San Martín y el supuesto ingreso o no, de José Francisco, al Colegio de Nobles de Madrid.

José A. Torre Revell, en un documento del Instituto Nacional San Martiniano, como no podía ser de otra manera para los que están en la cruzada sanmartiniana, trata de marear la perdiz. «El constante estado de intranquilidad en el que se vivía en la región motivó el traslado de Gregoria Matorras de San Martín a Buenos Aires, trayendo consigo a sus cinco hijos. En la capital se le reuniría su esposo en los primeros meses de 1781».

Torre Revell sigue faltando a la verdad: «El capitán San Martín, con actividad y celo encomiables no solo puso en estado de defensa el departamento a su mando, sino que lo impulsó por las vías del progreso, realizando obras de carácter público». Alfredo G. Villegas, en Documentos del Instituto Nacional Sanmartiniano, dice sobre este tema:

«don Juan -ya capitán- llamado por el Virrey Vértiz para instruir a los milicianos del batallón de Milicianos Españoles, por razón de la guerra declarada a los ingleses, dejó el gobierno en diciembre de 1780, no sin obtener que el cabildo yapeyuano le certificara haber mirado por los indígenas con amor y caridad…»; pero debe reconocer que lo hace «…pese a algún movimiento subversivo que en ocasión le hicieran los caciques, heridos en sus privilegios por el celo justiciero del teniente».

El ponderado Felipe Pigna, se suma a los defensores de la retorcida historia: «cuando José tenía apenas tres años (1781), toda la familia debió abandonar Yapeyú y trasladarse a Buenos Aires. El Virrey Vértiz le ordenó a Don Juan hacerse cargo de la instrucción de los oficiales del batallón de voluntarios españoles. Los San Martín vivirán en la capital del virreinato hasta fines de 1783, cuando fue el pedido de Don Juan para regresar a España».

Juan José Cresto, cita un documento del Archivo General San Martín, en la que dice que: «El 27 de diciembre de 1784, el capitán de Infantería Juan de San Martín se dirige al rey Carlos III haciendo relación de sus servicios en América y España y pide un destino militar y un ascenso a teniente coronel, que finalmente no le fue concedido; lo hace “(…) atendiendo a los méritos expuestos y a la necesidad que tiene de mayores auxilios para atender a la educación y crianza de cinco hijos que tiene (…)”».

Lo cierto es que Juan de San Martín, no es el que dice la historia oficial. Se miente por el simple hecho de ser padre del futuro general José de San Martín, cosa (la paternidad) que también está en duda. Fue relevado de su cargo como teniente Gobernador de Yapeyú, no superó el juicio de residencia, su retiro fue ordenado por el ejército, no pudo convalidar su estatus militar, ni su pedido de ascenso ni su retorno a América.

Lo único que pudo lograr Don Juan por sus servicios, fue el retiro sin ascenso y con agregación, como ayudante supernumerario (contratado), a la plaza de Málaga.

El Real Seminario de Nobles de Madrid.

En el año 1725, Felipe V refundó el «Colegio Imperial» de los jesuitas, inaugurado cien años antes, bajo el nombre de «Reales Estudios de San Isidro». Dentro de esta institución incluyó el Seminario de Nobles para educar a los jóvenes pertenecientes a la nobleza, para que en el futuro pudieran ser empleados en altos cargos de la Corte, el ejército y el gobierno.

Francisco Andújar Castillo, de la Universidad de Almería, realizó un trabajo sobre este Seminario bajo el título: «El Seminario de Nobles de Madrid en el siglo XVIII. Un estudio social». Al principio del escrito Andújar Castillo, dice:

«El presente trabajo versa sobre el origen social y los destinos que ocuparon al servicio de la monarquía los alumnos que se formaron durante el siglo XVIII en el Seminario de Nobles de Madrid. Destinado a la educación de la nobleza, desde mediados de la centuria el Seminario inició una lenta apertura hacia las «capas burguesas» de la sociedad, proceso que corrió paralelo a su progresiva «militarización». No obstante, la mayoría parte de sus alumnos procedían de familias de la nobleza media y baja, de la administración del Estado, del Ejército y de las oligarquías locales. Las principales salidas para los seminaristas fueron el servicio en la administración real y la carrera de las armas, en concreto, las Guardias de Infantería Españolas, cuerpo de elite del ejército. Sin embargo, la educación recibida en el Seminario no condicionó el futuro de unos alumnos cuyas carreras dependieron sobre todo de la influencia familiar. El Seminario de Nobles funcionó como centro de formación académica, como antesala en el servicio en la Corte, en el ejército, como nexo entre la periferia y el poder central, escaparate donde exhibir la nobleza adquirida, peldaño para la promoción social, espacio para la sociabilidad y lugar en donde perpetuarse para una pequeña parte de la elite.»

La institución estuvo funcionando un poco más de un siglo. Entre 1727 y 1752 se registraron 361 matrículas, y las promociones anuales a partir de 1803 oscilaban entre los quince o veinte alumnos. La Guerra de la Independencia obligó el cierre del Seminario desde 1807 hasta 1816. Desde 1816 hasta 1820 el Seminario regresaría bajo la dirección de los jesuitas, nuevamente fue cerrado con el Trienio Liberal y fue reabierto en 1826. En 1834 es rebautizado como Seminario Cristiano y dejó de existir en 1836, absorbido por la Universidad de Alcalá.

Francisco Andújar Castillo, pondera el aporte realizado, sobre el Seminario, «las páginas que dedicara Simón Díaz en su Historia del Colegio Imperial de Madrid, como sobre todo los trabajos monográficos de Aguilar Piñal y José Luis Peset», y más adelante dirá «De carácter más puntual son una serie de trabajos relativos a algunos ilustres seminaristas. Destacan los dedicados al militar e ilustrado José Cadalso y al que iba a ser futuro «General San Martín».

A pie de página hace una aclaración: Al parecer San Martín estudió en el Seminario de Nobles de Madrid entre 1785 y 1789, aunque su nombre no figura entre los registros de seminaristas de esos años. Andújar Castillo, nos acerca unos datos importantes sobre el costo de la educación en el Seminario:

«…el pago de la pensión diaria que durante la mayor parte de la centuria osciló entre los 8 y 14 reales diarios -cuantía que se pagaba en función de la renta de los padres- a la cual se añadían los gastos de libros, vestuario, mobiliario y demás enseres necesarios para el mantenimiento de los seminaristas. En 1795 el coste anual de las asistencias con las que debía contribuir un seminarista estaba cifrada por las propias Constituciones en 5.100 reales de vellón. En 1799 (…) En suma, al finalizar la centuria el coste de mantenimiento de un alumno podía estar en una cuantía superior a los 6.000 reales, una cifra considerable…».

Un amigo hizo un cálculo aproximado, tomando como parámetro el precio del oro en la actualidad, la cuota mensual en el Seminario de Nobles, oscilaría cerca de los 2.500 dólares. Es posible que pueda haber un leve error. De cualquier manera, eso hace imposible que Don Juan de San Martín que había sido retirado del ejército y sin trabajo, como vimos anteriormente, pudiera pagar los estudios de su hijo José Francisco en ese Seminario.

Felipe Pigna dice al respecto, «José que por entonces tenía ocho años, se supone que estudió en el Seminario de Nobles de Madrid». ¿Y en que basa esa suposición Felipe Pigna? Bartolomé Mitre dirá: «…después de una corta permanencia en una escuela de primeras letras en Buenos Aires, pasó San Martín a España en compañía de sus padres, ingresando poco después en el Seminario de Nobles de Madrid».

La familia San Martín-Matorras, había llegado a España con 1.500 pesos fuertes como toda fortuna, dinero que fue utilizado para comprar una casa. José Pottenghi, no deja lugar a duda sobre esa situación: «Desembarcada la familia San Martín, el cabeza de la misma acude a la Aduana Vieja para gestionar la devolución de los mil quinientos pesos -toda su fortuna- depositados en la caja de la fragata antes de iniciar el viaje a la península, como era de rigor en la época».

Si realmente, José Francisco, estudió en el Seminario de Nobles, cosa que, según Andújar Castillo, hay una duda razonable ya que no figura en los registros de la institución, su padre Don Juan no podía hacerlo, y si no fue él, ¿quien pagó sus estudios y por qué?

Diego Estanislao de Alvear y Ponce de León.

Diego Estanislao de Alvear y Ponce de León, nació en Montilla, Córdoba, España, el 13 de noviembre de 1749, y falleció en Madrid el 15 de enero de 1830. Fue el tercer hijo de Santiago Alvear y de Escolástica Ponce de León, hija del corregidor de Montilla Luis Ponce de León. Pertenecía a una familia acomodada, su abuelo Diego de Alvear y Escalera, fue el fundador en 1729, de las bodegas Alvear de Montilla.

Por los Ponce de León, descendía de Rodrigo Ponce de León noble de origen español que llevó descendencia a América como el marqués (post Morten) Ramón García de León y Pizarro, gobernador de Salta y fundador de la última ciudad española en América, San Ramón de la Nueva Orán.

Su hijo Carlos María de Alvear, que se estableció en el Rio de la Plata, dio larga descendencia entre ellos a políticos como su nieto Torcuato de Alvear y su bisnieto Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la República Argentina entre los años 1922 y 1928. La hija de Diego Estanislao, Sabina de Alvear y Ward, escribió la historia de su padre y se dedicó a la comercialización de los vinos de la bodega en Europa.

Diego de Alvear y Ponce de León y su hijo Carlos Antonio de Alvear y Balbastro

Diego de Alvear, cursó estudios en Montilla y luego en Granada, en centros jesuitas, hasta la expulsión de estos en 1767 y regresa a Montilla. Ingresa en la Armada española como guardiamarina en 1770, y logra alcanzar el grado de brigadier. Llega al Rio de la Plata en 1774 y toma parte en la llamada «Guerra de Sacramento» o «Expedición de Cevallos» (1776-1777).

El nombre obedece al conflicto imperial entre España y Portugal por el control de la Colonia del Sacramento, actual territorio de Uruguay. Las fuerzas españolas estaban comandadas por el general Pedro de Cevallos. Luego de una resolución favorable a España, el rey Carlos III creó el Virreinato del Rio de la Plata, nombrando a Pedro de Cevallos primer Virrey.

En 1777, se celebró el tratado de límites en América, entre España y Portugal y, con este motivo, Alvear fue nombrado Primer Comisario de la segunda partida de la demarcación de límites. Estos trabajos se llevaron a cabo durante 18 años en la zona de los ríos Paraná y Paraguay. Durante ese período, Alvear se dedicó a levantar planos topográficos y realizar estudios botánicos, de la fauna y de los indios tupís y guaraníes.

Según crónicas de diferentes autores e historiadores, entre ellos puede mencionarse a la nieta de Alvear, María Joaquina de Alvear y Sáenz de Quintanilla, habría tenido un hijo natural, fruto de una relación con una indígena guaraní llamada Rosa Guarú, que sería adoptado por Juan de San Martín, entonces teniente de gobernador en Yapeyú. Este hijo natural en el futuro sería conocido como el general José de San Martín. Este polémico asunto fue declarado de interés en Argentina por la Cámara de Diputados de la Nación, según resolución del 4 de octubre de 2006.

Fue en este nuevo virreinato en el que Diego de Alvear y Ponce de León vivió durante casi treinta años. Allí continuó su ascendente carrera militar llegando a general y contrajo matrimonio en 1781 con la joven porteña María Josefa Balbastro, con la que tuvo nueve hijos.

Tras finalizar sus trabajos en América, en 1804 Diego de Alvear embarcó en el puerto de Montevideo de regreso a España en una flotilla compuesta por cuatro fragatas, que estaba al mando el general Bustamante. En el puerto de Montevideo cayó enfermo Ugarte, capitán de la fragata Medea, motivo por el que Diego Alvear y su hijo mayor, Carlos, se trasladaron a esta nave, dejando en la fragata Mercedes a su esposa y siete de sus hijos.

El día 5 de octubre de 1804, la escuadra española fue víctima del ataque de una escuadra británica cerca del cabo de Santa María, en la costa portuguesa del Algarve. Tras un cañoneo intimidatorio por parte de los británicos la santabárbara de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes saltó por los aires, hundiéndose de inmediato y llevándose consigo las vidas de la esposa e hijos de Diego de Alvear. Alvear y su hijo Carlos fueron capturados y conducidos a Inglaterra en calidad de prisioneros.

Durante su cautiverio en Londres conoció a la irlandesa Luisa Rebeca Ward, con quien se casó y tuvo otros siete hijos. Tras su vuelta a España y ante la invasión napoleónica, Alvear fue puesto a cargo de las unidades de artillería que defendían Cádiz de los franceses. Diego de Alvear será nombrado gobernador político-militar de la Isla del León (hoy San Fernando) y su labor en la defensa de Cádiz le valdrá la Gran Cruz de San Hermenegildo.

Una vez restaurado el absolutismo en 1823, Diego de Alvear es dado de baja de la Armada por sus ideas liberales y se le retiran sus honores, años más tarde le serán reconocidos, para ello viajaría a Madrid, donde morirá el 15 de enero de 1830. Esta breve biografía es importante para situarnos en el tema que vamos a exponer.

En el año 2012 el historiador Hugo Chumbita fue el instigador de la iniciativa del proyecto de ley que se presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de que se «realicen los estudios genéticos que permitan establecer la filiación autentica del libertador». Este proyecto se suma a la Resolución de la Cámara de Diputados de la Nación, ya aprobada en octubre de 2006, declarado de interés parlamentario «la determinación de la verdad histórica respecto al origen mestizo del general José de San Martín».

Hugo Chumbita había reeditado una nueva versión de su obra «San Martín y el secreto de la familia Alvear», junto a Diego Herrera Vegas, el genealogista que encontró el manuscrito de la nieta de Diego de Alvear, Joaquina de Alvear Quintanilla, segunda hija de Carlos de Alvear. Joaquina lo dejó firmado el 22 de enero de 1877 con la intención de que sus descendientes conocieran el secreto familiar. Permaneció guardado bajo siete llaves durante 120 años.

Los diputados veían con agrado «que el poder ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, implementen las acciones tendientes a establecer y facilitar las investigaciones desarrolladas en distintos ámbitos científicos y académicos para establecer la verdad histórica respecto de la filiación de José de San Martín».

La hipótesis sobre el origen mestizo de José de San Martín se conoció por un libro de memorias escrito por María Joaquina de Alvear y Sáenz y Quintanilla (nieta de Diego de Alvear) en el siglo XIX, que incluye una «cronología de mis antepasados», donde asegura la filiación de José de San Martín como hijo de Diego de Alvear, «habido de una aborigen correntina».

En la familia Alvear, nunca fue un secreto de que José Francisco fue hijo de Don Diego. En las memorias de Joaquina de Alvear, hija del general Carlos María y nieta de Diego, rescatadas del libro «El manuscrito de Joaquina. San Martín y el secreto de la familia Alvear» así se presentaba:

«Yo, Joaquina de Alvear Quintanilla y Arrieta, declaro ser nieta del capitán de fragata general español señor don Diego de Alvear Ponce de León, que era gobernador de la isla de León… Soy hija segunda del general Carlos María de Alvear, que arrojó al usurpador brasileño del territorio oriental… Soy sobrina carnal, por ser hijo natural de mi abuelo el señor don Diego de Alvear Ponce de León, habido en una indígena correntina, el general José de San Martín… que más tarde selló la libertad hispanoamericana de todo un continente en Chacabuco y Maipú».

José Ignacio García Hamilton conociendo la existencia de estas memorias, lo dio a conocer en el 2000 en forma de una biografía novelada: «Don José, la vida de San Martín», a raíz de esta novela García Hamilton recibió críticas, condenas públicas y todo tipo de agresiones. García Hamilton había difundido el contenido de las Memorias en la que María Joaquina, hija de Carlos de Alvear, sostenía que José de San Martín era hijo de Diego de Alvear.

Luego del linchamiento público al que fue sometido García Hamilton, declaró: «La versión de que José de San Martín podría ser hijo de Diego de Alvear y de una indígena guaraní desestabilizó también a personas dogmáticas, que con criterio racista y discriminador no permiten ni siquiera estudiar la posibilidad de que el héroe pudiera ser hijo natural, mestizo y adoptado».

Hugo Chumbita señaló que «Joaquina reitera el parentesco, al evocar la única oportunidad en que visitó a su tío, en Europa». Chumbita en su trabajo señala una parte de las Memorias de Joaquina:

«…examinándolo bien encontré todo grande en “él” grande su cabeza grande su nariz grande su figura y todo me parec…» tan grande en él cual hera grande el nombre que dejaba escrito en una página de oro en el libro de nuestra historia y ya no vi más en él que una gloria que se desvanecía para no morir más. Este fue el general San Martín natural de Corrientes, su cuna fue el pueblo de Misiones e hijo natural del capitán de Fragata y General español Señor Don Diego de Alvear Ponce de León (mi abuelo)».

Según Hugo Chumbita, la tradición correntina recuerda a la verdadera madre de San Martín. Se cuenta una versión que se fue transmitiendo por generaciones, una versión que hay que tomarlo con pinzas pero que no puede ser descartada, corresponde a los historiadores la tarea de cribar y separar lo falso de lo verdadero en los «relatos» o en las «reliquias», que es el material con lo que deben trabajar.

Según cierta anécdota, se cuenta que una anciana que vivía pobremente en un ranchito en el caserío correntino de Aguapé, cierto día de 1865 le preguntó a un soldado paraguayo, en plena guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay), si tenía noticias de José de San Martín. El hombre le respondió que había escuchado que fue un general que había hecho mucho por su país, y que había muerto en el exilio, en 1850.

Dicen que la anciana pidió, que, en el día de su muerte, quería ser enterrada con una bolsita que siempre llevaba colgada de su cuello. En esa bolsita, se supone, guardaba un relicario con la imagen de su hijo. San Martín, cuando era jefe de los granaderos, le habría enviado como regalo un retrato o medalla que ella conservó siempre, y al morir, ya muy anciana, la habrían sepultado con ese recuerdo. Esto, insisto, según comentarios.

Según Hugo Chumbita en su libro: «El secreto de Yapeyú. El origen mestizo de San Martín», Rosa Guarú era la indiecita que tuvo un niño, y la familia San Martín lo adoptó como propio, pero ella siguió en la casa cuidándolo, criándolo, hasta que se fueron a Buenos Aires. El niño tenía entonces unos tres años y le prometieron que iban a venir a llevarla a ella, pero nunca aparecieron.

Rosa Guarú los esperó toda la vida. Cuando atacaron y quemaron Yapeyú, ella se fue a la isla brasilera, estuvo mucho tiempo allá y regresó. Levantó un ranchito por Aguapé, y mantenía la esperanza de que volvieran. Nunca se casó, aunque tuvo otros hijos. Dice Chumbita:

«Visité Yapeyú en la búsqueda de la tumba de Rosa Guarú, con el fin de poder establecer los lazos de filiación con el General San Martín. La búsqueda se centró en la localidad de Guaviraví, ahí examinamos los terrenos en busca de un cementerio privado de la Familia Cristaldo, sin saldo positivo en la expedición. Una de las dudas que había en esta investigación era la cuestión “puntual de cuando Rosa Guarú pasa a ser Rosa Cristaldo”. Los descendientes de Rosa Guarú, y presuntamente ella misma, llevaron el apellido español Cristaldo; entre los guaraníes no existía apellido, no se transmitía un apellido, sino que cada persona tenía su propio nombre; además, por disposición del gobierno correntino no se inscribían en los registros oficiales nombres indígenas. Los nombres guaraníes no eran apellidos. Rosa era su nombre cristiano, y Guarú su nombre guaraní. Al inscribir a sus hijos, llevan el apellido del padre. De esto se desprende que los hijos de Rosa Guarú lleven el apellido de Cristaldo, y que ella también pase a reconocerse como Rosa Cristaldo.

Estuvo Chumbita en Guaviraví, en ese lugar el intendente Raúl Cornalo colaboró con el historiador.

Por los testimonios de los pobladores más antiguos de Guaviraví, localidad que surgió al llegar el ferrocarril, se desprende que allí vivió una familia de descendientes directos de Rosa Guarú Cristaldo, que conservó la memoria de la estrecha vinculación de ella con la familia del teniente gobernador de Yapeyú Juan de San Martín. Rosa Cristaldo, que vendría a ser biznieta de Rosa Guarú Cristaldo, nació, vivió y murió en las chacras de Guaviraví, entre 1871 y 1936, y lo mismo su hijo Pedro Telmo Cristaldo (1888-1972). De ellos desciende una rama familiar de la que viven muchas personas, en la ciudad de Corrientes, en Santo Tomé y en Buenos Aires, con algunos de los cuales ya teníamos contacto y consideramos la posibilidad de hacer un estudio de ADN para averiguar qué proporción de rasgos amerindios tienen sus ancestros. La tumba de Rosa Guarú Cristaldo podría estar en alguno de los antiguos cementerios de las inmediaciones de Yapeyú, y más probablemente en Aguapé, en el cementerio que hoy se encuentra dentro de la chacra que perteneció a Francisco Sampallo. El cementerio de Guaviraví es posterior a la fecha de la muerte de Rosa Guarú Cristaldo. Es necesario continuar la revisión bibliográfica y la búsqueda en archivos, incluso en La Cruz, Santo Tomé y Paso de los Libres, para lo cual hemos obtenido la colaboración de algunos historiadores locales, funcionarios municipales y descendientes de las familias Cristaldo y Bonpland».

El historiador García Hamilton describe Yapeyú, en su origen, «Reducción de Nuestra Señora de los Tres Reyes Magos de Yapeyú» (“fruto maduro”, en lengua indígena), por entonces una de las poblaciones más florecientes de las misiones jesuíticas.

Describe que «La vivienda más importante la ocupaba el teniente de gobernador Juan de San Martín. En la época de los Jesuitas, se usaba como casa de huéspedes para los viajeros que cubrían el largo trayecto entre Buenos Aires y Asunción del Paraguay. (…) Cuando se instalaron en Yapeyú ya eran padres de María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín. En esa casa se alojaría Diego de Alvear, en una de las recorridas por el lugar».

Según los chismes que perviven en el tiempo, Don Diego tuvo relaciones con una joven muchacha indígena que estaba al servicio de los San Martín. Esa muchacha se llamaba Rosa Guarú y quedó embarazada. Fue madre, amamantó y crió al niño al que llevaba a jugar a un higuerón que estaba en la plaza del pueblo.

La actitud que tuvo Don Diego, era tomada como una conducta impropia de un caballero al relacionarse con alguien que no estaba a su mismo nivel social. El argumento justificativo de Diego de Alvear, para su conducta era que las mujeres guaraníes eran «la tentación para los hombres», ya que solo vestían una prenda de algodón y no usaban ropa interior. Si hasta descalzas iban.

Según Chumbita, Alvear quiso evitar el estigma que suponía ser hijo de una indígena y le pidió al gobernador que lo inscribiera como su quinto hijo. Diego de Alvear habría acordado con Juan de San Martín que a Rosa Guarú le pasaría los fondos necesarios para la manutención del pequeño y buenos estudios. El matrimonio San Martín-Matorras se llevó al niño Francisco José, y le prometieron a Rosa Guarú que la mandarían a buscar. Pero esa promesa nunca se cumplió ni estaría en los planes.

Karina Bonifatti en su libro «Madres de Próceres» considera esa versión y dice: «Gregoria Matorras está por cumplir 40 años, y Juan 50. Esto si creemos que José nació el 25 de febrero de 1778. Tengamos en cuenta que el acta de bautismo nunca se halló, ya que Yapeyú fue arrasada por los portugueses lo que introduce una primera duda: ¿Puede que José no fuera el quinto hijo de Gregoria Matorras y Juan de San Martín, sino el único descendiente de la pareja clandestina integrada por la criada guaraní Rosa Guarú y el capitán español don Diego de Alvear?».

Bonifatti, investigó documentos y también recogió la tradición oral:

«Los tatarabuelos de María Elena Báez relataron a sus hijos, nietos y bisnietos, y a ella misma, así como los pobladores antiguos de Yapeyú, y especialmente las mujeres más añosas como Zoila Daniel, Elisa Coronel y Yuntina Ferreyra: “Rosa Guarú fue la indiecita que tuvo un niño y la familia San Martín lo adoptó como propio, pero ella siguió en la casa, cuidándolo y criándolo hasta que se marcharon a Buenos Aires. El niño tenía entonces tres años, y le prometieron que volverían a llevarla también a ella, pero no aparecieron más. Cuando atacaron y quemaron Yapeyú, se fue a la isla brasilera. Estuvo mucho tiempo allá y volvió. Levantó un ranchito por Aguapé y mantenía la esperanza de que volvieran. Tenía un gran apego por José Francisco. Nunca se casó, aunque tuvo otros hijos”».

Karina Bonifatti agrega: «Gregoria Matorras hace su testamento en España, en 1803, diez años antes de su muerte, y allí dice: “Puedo asegurar que el que menos costo me ha tenido ha sido don José Francisco…he gastado muchos maravedís en Justo Rufino”. ¿Por qué?» La misma Bonifatti responde:

«¡Porque (dice Bonifatti) Diego de Alvear costeó su carrera! Lo confirman historiadores militares que estudiaron la trayectoria de San Martín en España, los archivos acopiados por Sabina de Alvear y sus descendientes actuales. Justo Rufino le costó más porque se había incorporado a la compañía americana Guardia de Corps, donde los cadetes debían pagar su manutención diaria y costear su equipo. Sigue diciendo Bonifatti: Gregoria y Juan eran pobres, y sin embargo San Martín puede incurrir en gastos y adquisiciones impensables, como, por ejemplo: libros. Reunió una gran biblioteca, cuyo valor equivaldría a su sueldo íntegro de militar durante tres años. Agustín de Herrán Matorras dice que podía incurrir en estos gastos porque tenía “ingresos extras”: ¿Una asignación de su padre verdadero, don Diego de Alvear? Esto explicaría sus aficiones más bien refinadas: la guitarra, el dibujo, el ajedrez, la lectura.»

Desde que Hugo Chumbita escribiera su libro «El Secreto de Yapeyú» se sumaron otros testimonios que dicen conocer el origen mestizo de San Martín. Magdalena Cristophersen, cuyo bisabuelo se casó con Carmen de Alvear, nieta de Carlos, es una de ellas. Otros se basan en una frase de las memorias de don Diego de Alvear, quien sugiere que en su vida pudo tener encuentros sexuales con guaraníes: «los indios son débiles, tibios y fáciles para el amor».

En cuanto a los rasgos físicos de José de San Martín y sus padres, también dejan dudas y da que pensar. Según su foja de reclutamiento Juan de San Martín era rubio, de ojos azules, y medía 1,43 m., de muy baja estatura, y Gregoria Matorras tenía los rasgos fisonómicos típicos del blanco europeo y también era de baja estatura. Ambos son reconocidos como cristianos viejos, de probada pureza de sangre, sin mezcla de infieles, moros ni judíos.

José Francisco de San Martín, era un hombre alto de 1,80 m. de estatura, tenía la piel oscura, el cabello negro y lacio, ojos negros rasgados y penetrantes, y la nariz aguileña. características que contrastan con los de sus padres oficiales. A estos rasgos personales hay que sumar que, cuando José Francisco nace, su madre tenía más de 40 años, una edad en la que en aquella época era difícil un embarazo.

Juan B. Alberdi, lo conoció en Europa y dijo sobre el general: «Yo lo creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, pero no es más que un hombre de color moreno, más alto que el común». El general napoleónico Brayer, que actuó a sus órdenes en la batalla de Maipú, lo calificó de «tape de Yapeyú». Su futura suegra, Tomasa de la Quintana, quien nunca lo quiso, lo llamaba despreciativamente «soldado plebeyo», o «soldadote».

En Buenos Aires, que en esa época era un poco más que un pueblo, lo llamaron «el cholo de Misiones». También fue apodado «el paraguayo», el «mulato San Martín». Los godos (españoles) lo llamaron «indio misionero». Las opiniones son mayoritarias respecto a sus facciones «indianas», como decían en esos tiempos en España. La irlandesa Mary Graham, recibió el 15 de octubre de 1822, en Valparaíso a San Martín y anota en su diario personal:

«San Martín es un hombre muy alto, de buena figura, sencillamente vestido de negro. Ojos oscuros y bellos pero inquietos, nunca se fija en un objeto más de un momento, pero en ese instante expresan mil cosas. Su rostro es verdaderamente hermoso, animado, inteligente, pero no abierto. Su modo de expresarse, rápido, suele adolecer de oscuridad. Sazona a veces su lenguaje con dichos maliciosas y refranes. Tiene gran afluencia de palabras y discurre fácil sobre todos los temas. En Sudamérica lo consideran mestizo… Nunca he podido averiguar con exactitud ni el lugar de su nacimiento ni su verdadero parentesco».

Las razones de su regreso al Rio de la Plata, según Bartolomé Mitre, como si se tratara de una novelita de televisión, dice: «Volvió los ojos a la patria lejana, a la que siempre amó como a la verdadera madre». Ricardo Rojas, en plan psicólogo se refiere al subconsciente del niño, que toda una vida en España no pudo borrar. Vicuña Mackenna afirma que José de San Martín «sirvió a la independencia americana porque la sentía circular en su sangre de mestizo».

En la ciudad de Corrientes pueden verse viejos grabados, óleos y murales con la imagen de Rosa Guarú. Muy joven, la piel oscura, el pelo suelto, descalza. Bonifatti, recalca que Rosa nunca admitió que le pusieran zapatos, como había dispuesto la Corona en su momento tras la expulsión de los jesuitas. Existe un mural de José Kura en el Instituto Yapeyú, donde Rosa, sentada en el piso con las piernas cruzadas, y en su regazo, mirando al frente, un San Martín bebé alza los brazos.

En el libro «Agonía Interior del muy egregio señor don José de San Martín y Matorras», del catalán Oriol i Anguera. Dice lo siguiente: «Para que un militar sea perjuro a la bandera que ha jurado defender con su sangre, debe haber pasado por una crisis profunda».

El historiador español Barcia Trelles, dice: «A nadie se podrá hacer creer que un hombre formado en España, desde los cinco hasta los 33 años… un buen día, porque sí o porque las añoranzas del terruño brotan de su alma… deja aquella tierra donde están su madre, sus hermanos, sus amigos, sus jefes, las cenizas de sus mayores y el patrimonio espiritual de sus deudos».

El odio que tenía a los españoles (igual que Bolívar) se puede ver en una carta dirigida a José Artigas, desde Mendoza, el 13 de marzo de 1819:

«Unámonos contra los maturrangos (así llamaban también a los españoles peninsulares), bajo las bases que usted crea y el gobierno de Buenos Aires considere convenientes, y después que no tengamos enemigos exteriores, sigamos la contienda con las armas en la mano, en los términos que cada uno prefiera…Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas, salvo que sean a favor de los españoles y su dependencia».

Se supone que sus padres eran españoles y sin embargo mantiene el odio hacia el español. Según Hugo Chumbita, ya desde el tiempo en que José de San Martín regresó a Buenos Aires a comienzos de 1812, con el plan libertador en su cabeza, sostiene que era un secreto a voces su verdadero origen. José Francisco fue introducido en la sociedad porteña por Carlos María de Alvear, hijo de Diego, su medio hermano.

José de San Martín era alto, de tez oscura, algo aindiado y tenía un marcado acento español y no encajaba con la fisonomía de sus padres. En Buenos Aires no fue aceptado de inmediato, un poco por su aspecto, y Carlos de Alvear fue el encargado de que le abriesen las puertas. En esa época de eso no se podía hablar, ahora tampoco, a menos que no te importe el linchamiento público.

Tampoco se puede poner en duda la fecha de su nacimiento, oficialmente reza el santoral de la patria, que nació el 25 de febrero de 1778, pero el original de su fe de bautismo se perdió en las llamas cuando las incursiones brasileñas destruyeron Yapeyú en 1817. El primer biógrafo del general San Martín fue el historiador, publicista y político chileno Benjamín Vicuña Mackenna.

Benjamín Vicuña Mackenna en su libro: «Historia de San Martín y la Emancipación Americana», en el capítulo 17 sobre el combate de Cancha Rayada, hace una alusión a su fecha de nacimiento «en la mañana del 16 de marzo, aniversario del natalicio de San Martín, el Ejército Unido vadeó sin obstáculo el Lontué y acampó en Quechereguas…».

La justicia argentina tenía en sus manos el poder para acabar con tanto misterio, pero rechazó el pedido de la familia Alvear de un estudio de ADN a los restos de San Martín. El argumento para no dar a lugar el pedido, se basa en que ellos no estaban legitimados para hacer el reclamo de parentesco. La familia posee muestras de sangre de Emilio de Alvear, ya fallecido, descendiente directo.

El abogado Diego Sarcona, que asesoró al Ministerio de Cultura en esta causa de filiación dijo: «No nos oponemos al ADN por prurito, sino porque no hay argumentos históricos válidos». La Justicia rechazó en segunda instancia el pedido de que se realizara una prueba genética a partir de los restos de José de San Martín, que están depositados desde 1880 en la Catedral metropolitana de Buenos Aires.

A propósito, los restos del general José de San Martín descansan, desde 1880, en la Capilla Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana, custodiado de forma permanente por dos granaderos. Sin embargo, su emplazamiento en ese lugar fue una tarea difícil. En 1877, el por entonces presidente Nicolás Avellaneda creó la «Comisión Central de Repatriación de los Restos del general San Martín». El cuerpo recién llegó a la Argentina el 28 de mayo de 1880.

El problema fue el lugar donde depositarlo, la idea primaria fue la Catedral porteña, pero como era lógico de esperar, la Iglesia se opuso, avalada en los cánones apostólicos romanos: José de San Martín era masón, y debido a su condición no podía ser alojado en un lugar consagrado. Pero llegaron a un acuerdo, y el mausoleo se construyó al lado de la Catedral, es decir, afuera, en un terreno que, antiguamente, emplazaba el cementerio que la mayoría de los templos tenían.

Mausoleo donde descansan los restos de José de San Martín

Los rumores afirman que el cambio de opinión eclesiástico estuvo relacionado con una serie de créditos que llegaron a sus manos, y aprovechando la excusa de las refacciones y reparaciones necesarias para alojar los restos del héroe, como siempre los eclesiásticos miraron para otro lado. Pero…como la Iglesia tiene la última palabra, la cabeza del cajón se construyó inclinada, como símbolo de la predestinación al infierno con la que cargan los masones.

Dice Bonifatti «A medida que uno se acerca a la bóveda, va saliendo del terrero sacro. Están adentro y afuera. La Iglesia dispuso esta ubicación anómala porque San Martín era masón». José de San Martín no era católico y si apelaba a la religión era con fines demagógicos. El promocionado historiador Felipe Pigna, en su libro: «Los mitos de la Argentina (2) De San Martín a “El granero del mundo”», en el desarrollo de uno de sus subtítulos señala:

San Martín obispo de Buenos Aires

«Y en cuanto a la política religiosa de Rosas de restablecer las relaciones con el Vaticano, rotas en 1810, le decía el «santo de la espada» en una carta a su amigo y ahora ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Tomás Guido:

¿Están en su sana razón los representantes de la provincia para mandar entablar relaciones con la Corte de Roma en las actuales circunstancias? Yo creía que mi malhadado país no tenía que lidiar más que con los partidos, pero desgraciadamente veo que existe el del fanatismo, que no es un mal pequeño. Y sigue: «¿Negociar con Roma? Dejen de amortizar el papel moneda y remitan un millón de pesos y conseguirán lo que quieran». Seguidamente ironizaba sobre sus méritos para ser nombrado obispo de Buenos Aires:

Usted sabe mi profundo saber en latín; por consiguiente, esta ocasión me vendría de perilla para calzarme el Obispado de Buenos Aires, y por este medio no sólo redimiría todas mis culpas, sino que, aunque viejo, despacharía las penitentes con la misma caridad cristiana como lo haría el casto y virtuoso canónigo Navarro, de feliz memoria. Manos a la obra, mi buen amigo. Yo suministraré gratis a sus hijos el Santísimo Sacramento de la Confirmación sin contar mis oraciones por su alma, que no escasearán. Yo creo que la sola objeción que podrá oponerse para esa mamada es mi profesión; pero los santos más famosos del almanaque ¿no han sido militares? Un San Pablo, un San Martín, ¿no fueron soldados como yo y repartieron sendas cuchilladas sin que esto fuese un obstáculo para encasquetarse la Mitra? Admita usted la Santa bendición de su nuevo prelado, con la cual recibirá la gracia de que tanto necesita para libertarse de las pellejerías que le proporciona su empleo».

Resulta que San Martín nos muestra su lado anticlerical, una pésima actitud en cualquier político, pero él está disculpado por su ignorancia política, tan ignorante que no se enteró o no tuvo la capacidad de entender que él había sido un idiota o tonto útil del imperio británico. También, secundariamente de Simón Bolívar y de los comerciantes y contrabandistas que constituían la clase oligárquica de Buenos Aires.

El abogado Diego Sarcona explica el fallo: «La Cámara revoca el fallo de primera instancia porque dice que la familia Alvear no tendría derecho a solicitar esta acción declarativa. No es una cuestión de ADN sí o ADN no, sino de si están o no legitimados los Alvear para llevar adelante este proceso».

¿Por qué no lo estarían?

«Los derechos que invocan los Alvear son: el derecho a la identidad de origen y el derecho a la verdad. Respecto al primero la Cámara entiende que no está afectada la identidad de origen porque lo remoto del vínculo sanguíneo que pretenden aclarar. Estamos hablando de séptima generación y además colateral. Ese derecho a la identidad que invocan tendría sentido si fuera respecto a la certeza de su propio origen. O si algún descendiente de San Martín hiciera este planteo. La Cámara tampoco hace lugar al derecho a la verdad porque sostiene que eso se aplica para casos de violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad. Finalmente, la Cámara entiende que no existe caso, porque este tema debe discutirse en un ámbito académico. Si no, la Justicia estaría haciendo una suerte de revisionismo histórico».

En un país tan racista y antisemita como el mío, Argentina, sobre todo en Buenos Aires, de ninguna manera se puede admitir o permitir que el héroe máximo, el Santo de la Espada, el general José de San Martín sea de origen mestizo.

Chumbita también hace referencia a la entrevista que tiene José de San Martín con los indígenas en momentos de la organización de la Campaña de los Andes. Es sabido que los indígenas en lo que hoy es Chile, tenían acuerdos con los españoles y fueron respetados. Los españoles acordaron en reconocer que ellos eran los dueños de la mitad de Chile al sur, y cada vez que se dirigían más al sur, pedían permiso a los indígenas para pasar por su territorio.

En ese encuentro, San Martín les dice a los indígenas «yo también soy indio», y los defensores de un San Martín netamente español, europeo, sostienen que lo dice porque él vivió junto a los indígenas en Yapeyú (en los tres primeros años de su vida), o simplemente para caerles bien a los indios trasandinos.

José de San Martín y la masonería

José de San Martín coincidió muchas veces y por muchos años con la familia Alvear en Cádiz. En el libro la «Masonería gaditana. Desde sus orígenes hasta 1833», José María García León, informa que:

«José de San Martín arribó a esta ciudad varias veces llegando por última vez en 1802 con ocasión de la formación del batallón de voluntarios de Monte Mayor. Permaneció en Cádiz, salvo diversas expediciones, hasta el 24 de septiembre de 1811, año en que salió para Londres. Hemos de pensar que dentro de la vida que el joven San Martín llevó en Cádiz, debió de tener contacto forzosamente con la red de conspiraciones que empezaba a tejerse».

José de San Martín siendo un oficial militar al servicio de España, se vinculó a logias masónicas que estaban involucradas en lograr la separación de España. Las logias masónicas que se diseminaron por todo el mundo tenían una filosofía de vida en la que buscaban básicamente la fraternidad. «Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera» dice el poema Martín Fierro, su autor José Hernández era masón. Y ese «hermanos» era dicho en sentido masónico, se refiere a sus miembros.

Las logias masónicas buscaban la educación del individuo, pero libre de dogmas, de doctrinas, porque estos, según los masones, esclavizan las conciencias e impedían al hombre el pensar por sí mismos. Es por ello que muchos investigadores sostienen que las logias que se involucraron en las luchas no eran en el fondo masónicas, aunque sus miembros lo fueran. Muchas de esas logias no siempre estaban de acuerdo y muchas veces enfrentadas a muerte.

Tampoco existían en esa época partidos políticos ni think tanks ideológicos, las logias eran un lugar perfecto para conspirar. Estas logias tenían su propia constitución y grados de iniciación, cinco, y manejaban códigos secretos para reconocerse. Servían para un propósito y luego se disolvían.

«Las sociedades secretas y las logias francmasónicas se multiplican en España como consecuencia de la invasión francesa. Se reunían principalmente en Sevilla y luego, al ser ocupada la ciudad por el invasor, en Cádiz. Una de las logias, posiblemente filial de la institución matriz con sede en Santa fe de Bogotá, se reorganiza en Cádiz bajo la presidencia del joven Carlos de Alvear. La logia se denomina Sociedad de Caballeros Racionales. Sus ritos eran análogos a los masónicos, pero no eran una logia masónica».

Horacio Juan Cuccorese «San Martín y las sociedades secretas».

En Cádiz se reunían en una casa del barrio de San Carlos, donde vivía Carlos de Alvear, militar que había combatido contra la invasión napoleónica. Cádiz era un puerto de entrada y salida de viajeros, fue un punto clave para las conspiraciones. En esa casa funcionó una filial de la Sociedad de los Caballeros Racionales, una logia que se identificaba con el número 3.

Tenían más de cuarenta miembros, la logia se había reorganizado en febrero de 1811 en base a una que se había disuelto en Sevilla, y de la que participaba el teniente coronel de caballería, José de San Martín. Sus miembros se habían puesto de acuerdo para luchar contra el absolutismo, es decir, contra una ideología, pero eso es distinto a cometer traición a la Patria y balcanizar el imperio.

El recordado profesor Emilio J. Corbiere, en su libro «La masonería – Política y sociedades secretas en Argentina», afirma que «…San Martín fue iniciado masón en la «Logia Integridad» de Cádiz, afiliándose a la «Logia Caballeros Racionales» Nº 3 de dicha ciudad. Participó después, y junto con Carlos de Alvear, de la fundación de la «Logia de Caballeros Racionales» Nº 7 de Londres. Tanto la de Cádiz como la de Londres, y a pesar de estar ésta en la capital británica, tuvieron la decisiva influencia española liberal y francesa iluminista».

Y José María García León, que:

«cuando Matías Zapiola, oficial criollo, comunicó a San Martín, en una de las tantas reuniones que debieron de tener en Cádiz, la existencia de logia de la que era secretario, y cuya actividad estaba destinada a conjugar voluntades en pro de la independencia de sus países de origen. Esta logia no era que otra que los «Caballeros Racionales», algunos de cuyos componentes, Alvear, Gurruchaga…habían tenido relación con la anteriormente citada de la «Gran Reunión Americana», y a su vez, estaban en estrecho contacto con diversos «hermanos» bonaerenses, tales como Pueyrredón, Lezica y Rodríguez Peña».

El historiador profesional Felipe Pigna, en su libro: «Los mitos de la historia argentina (2): De San Martín a “El granero del mundo”.», citando a la «Constitución de la Logia Lautaro en Chile», en A. J. Pérez Amuchástegui, Crónica histórica argentina, Buenos Aires, Codex 1971, menciona:

La Logia funcionó clandestinamente en domicilios privados que iban variando por razones de seguridad. Como toda organización secreta, tenía reglas muy severas. Algunas de ellas se ocupaban específicamente de ordenar a todos los «hermanos» que ejercieran funciones militares, administrativas o de gobierno, consultar al Consejo Supremo antes de tomar resoluciones de gravedad, y abstenerse de designar jefes militares, gobernadores de provincia, diplomáticos, jueces, obispos, o firmar ascensos en el ejército y marina sin la aprobación de los Venerables del último grado. Los hermanos no se andaban con vueltas y la revelación de los secretos estaba protegida por castigos que llegaban a «la pena de muerte por cualquier medio que se pudiera disponer». No se podía contrariar a la Logia, porque «la persecución y el desprecio de los hermanos lo seguirían en los menores actos de su vida». Si alguien quería apartarse de la organización debía «dormirse» quedando desligado del voto de obediencia, pero no de los de silencio y fraternidad. La Logia establecía además que «no podía ser admitido más eclesiástico que uno solo, aquel que se considere el de más importancia por su influjo y relaciones».

Según el estudio realizado por el Congreso de Diputados de España, a raíz de la invasión napoleónica.

«La España patriótica, disgregada en un movimiento acéfalo de Juntas, entre levantamientos, sitios y guerrillas se unió finalmente a una Junta Central Suprema, y después de una Regencia de cinco miembros, cuyos cometidos principales fueron la dirección de la guerra y la reconstrucción del Estado. En este punto los pareceres se encontraban divididos: había quienes deseaban seguir anclados en el Antiguo Régimen, quienes deseaban una reforma templada a la inglesa y aquellos que, influidos por las doctrinas y ejemplo de Francia, consideraban que la reconstrucción había de ser más radical. Éste fue el criterio que finalmente se impuso y la Regencia convocó a reunión a Cortes en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810».

El que estaba al frente de la gobernación político militar de la isla de León era Diego de Alvear. El 19 de marzo de 1812, los diputados que se habían trasladado a Cádiz a raíz de un brote de fiebre amarilla en la Isla de León, aprobaron la primera Constitución de carácter liberal conocida popularmente como «La Pepa». Desde su cargo militar Diego de Alvear posibilitó la reunión de las Cortes.

Carlos Torres Montanés, en su «La última batalla de Diego de Alvear» afirma que:

«cuando meses más tarde vuelve Fernando VII, Diego de Alvear solicita permiso para dejar sus cargos…y trasladarse a Inglaterra. No se trata de un exilio, pero si de una medida prudente ante lo que estaba a punto de suceder: el desprecio del rey a los que habían luchado por la independencia. Tres años después Diego de Alvear regresa y se instala en Montilla, manteniéndose alejado de la política. Sin embargo, las convulsiones del país se lo impiden y toma partida por la causa de la liberal, de la que se convierte en líder. El triunfo del absolutismo en 1823 supone para Alvear una derrota y la pérdida de sus cargos y honores. España se divide entre absolutistas y liberales, lo que provocará un futuro de odios y guerras».

Torre Montanés se equivoca al decir que el rey desprecia a quienes lucharon por la independencia, el rey Fernando VII despreciaba a los liberales (cosa muy distinta), como estos a los absolutistas. El hecho de que se imponga una ideología no significa que se deba cometer traición y romper con la Patria, con el imperio. No hay manera de alegar defensa para los traidores, lo que se debe es buscar la eutaxia del imperio y no el imperio de la ideología por sobre la Patria.

Diego de Alvear junto a su hijo, habían sido retenidos en Inglaterra hasta diciembre de 1805. En Londres fueron tratados con consideración y se le reconoció su estatus aristocrático y el gobierno británico lo resarció con la suma de 12.000 libras por la pérdida de su fortuna. Mantuvo buenas relaciones e inició relaciones con el ministro de Asuntos Exteriores y luego primer ministro, George Canning, luego conocería a Luisa Rebeca Ward, miembro de la aristocracia británica con la que se casaría.

La derrota de Trafalgar para los franceses y españoles, facilitó la devolución de prisioneros españoles que estuvieron retenidos para evitar que participaran en las batallas. Diego de Alvear llegó a la Isla de León, actual San Fernando, como jefe de Artillería de Marina. Luego del triunfo sobre las tropas del mariscal Victor, fue nombrado jefe político militar de la Isla de León.

Es allí donde José de San Martín completará su formación militar y su acercamiento a las ideas liberales, allí conocerá a otros militares nacidos en la América española como Bernardo de O’Higgins. Según Hugo Chumbita:

«Entre 1808 y 1811, mientras se producía el levantamiento general de la península contra Napoleón…Carlos de Alvear y San Martín, protegidos por don Diego, tramaron una exitosa serie de maniobras con el auxilio de la red masónica, para retornar al Rio de la Plata junto a un grupo de oficiales…todo ello se discutió y resolvió en uno de los pisos del barrio de San Carlos que ocupaba el joven Carlos con su esposa, en el cual funcionaba la sociedad masónica de los Caballeros Racionales Nº 3…los recursos decisivos que necesitaban para ese proyecto eran el dinero y los contactos en Londres. Quien se los proporcionó, según resulta claro ahora, fue el padre de ambos, don Diego de Alvear, antiguo protegido de los ingleses».

Emilio Ocampo en «Alvear y el Protectorado Británico» señala que:

«Alvear estaba tan comprometido con la causa de la independencia que no sólo renunció al mayorazgo sino que a mediados de 1811 facilitó el escape de un oficial francés prisionero en Cádiz [colaborador del mariscal Victor] y le entregó dos cartas; una para el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, solicitando el apoyo de Napoleón a los rebeldes americanos, y la otra para el mariscal Victor, jefe de las fuerzas sitiadoras de Cádiz, pidiéndole que liberara a todos los prisioneros nacidos en América para que pudieran unirse a la causa de la independencia americana».

Los de la logia abandonan España

En agosto de 1811, José de San Martín, pidió la baja del ejército español. La Regencia de Cádiz le otorgó el retiro el 12 de septiembre y dos días después partió rumbo a Londres. Muchas fuentes coinciden que logró la autorización para abandonar el ejército de manera acelerada gracias a contactos a alto nivel, como la del general Antonio Malet, Marqués de Coupigny, bajo cuya autoridad sirvió como Ayudante de Campo y quien recomendara su ascenso a teniente coronel luego de la batalla de Bailén en 1808.

Según José Luis Busaniche, «Relatos de contemporáneos», transcribiendo parte de las Memorias de Guillermo Miller, este narró lo siguiente:

«…por la bondadosa interposición de sir Carlos Stuart, en el día Lord Stuart de Rothesay, obtuvo un pasaporte y se embarcó para Inglaterra, donde permaneció poco tiempo. San Martín recibió de la bondadosa amistad de Lord McDuff, actualmente conde de Fife, cartas de introducción y de crédito; y aunque San Martín no hizo uso de las últimas, habla de esta muestra de generosidad de su amigo respetable en términos de la mayor gratitud. (Lord McDuff fue uno de los primeros ingleses que tomaron parte en la guerra de la independencia española…Después de su regreso a Inglaterra, Su Majestad Británica se ha servido hacerle par de Inglaterra…, Lord teniente del condado de Banff…)».

El escocés James McDuff, que luego sería Lord y Conde de Fife, era masón, miembro de la logia St Andrew Nº 52. San Martín permaneció casi cuatro meses en Londres, al llegar una de las primeras cosas que realizó fue dirigirse al 28 de Grafton Street, donde había vivido entre 1802 y 1810 Francisco de Miranda, masón, y precursor de los movimientos independentistas americanos.

Francisco de Miranda había viajado en secreto a Cádiz entre 1808 y 1809 a fin de coordinar con los complotados los planes de insurrección en América. Bartolomé Mitre, dice que Francisco de Miranda fue el espíritu, organización y credo de las logias que buscaban la independencia de las colonias españolas en América. Miranda es aquella persona que fue traicionado por Simón Bolívar y entregado a los realistas.

Mientras estuvo en Londres vivió en el 23 de Park Road, casa de Alvear, y estuvo en contacto con otros conspiradores como Andrés Bello, Cervando Teresa de Mier, Luis López Méndez, Tomás Molini, miembros de la Gran Reunión Americana. En Londres, San Martín fue ascendido al quinto grado por el sistema francés.

Por mandato de la logia Número 3, junto a Alvear, Zapiola, Chilavert y otros fundó otra filial de los Caballeros Racionales, la Número 7, cuyo lema era «unión, firmeza y valor». A ellos se les agregó Manuel Moreno, quien había llegado a Inglaterra en el trágico viaje donde su hermano Mariano había muerto en altamar en circunstancias nunca aclaradas.

Varios historiadores se atreven a sostener que, incluso su casamiento con Remedios Escalada, obedeció al plan masónico para lograr su vinculación con la elite porteña. Para los masones, San Martín fue un ejecutor ejemplar del ideario masónico, y cuando fue nombrado Protector del Perú, aplicó una reforma social y administrativa, que incluyó la abolición de los tributos a los indígenas, la reforma del sistema penal, la libertad de imprenta y la fundación de bibliotecas.

Los mismos masones sostienen que San Martín renunció a la gloria y al poderío, sin grandes gestos, «sencillamente como obrero que considera terminado su trabajo y se siente satisfecho de haber cumplido con su deber».

A través de lord McDuff, Sir Charles Stuart y de Tomás Guido, José de San Martín habría tomado conocimiento del «Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y México», que había sido diseñado por el militar escocés Thomas Maitland entre 1800 y 1803. Según la documentación inédita hallada por Rodolfo Terragno, Maitland proponía tomar Buenos Aires y sentar una base en Mendoza.

Partir hacia Chile cruzando la cordillera de los Andes, derrotar a las fuerzas españolas leales y desde Chile llevar adelante un avance por tierra y por mar sobre Perú, que en ese momento era el centro de poder las fuerzas españolas. Luego de emancipar Perú, continuar, no a México, eso fue un error, en realidad quiso decir Quito. Es obvio que San Martín tuvo acceso a ese plan, ya que él repetiría el dicho plan.

José de San Martín partió de Londres en enero de 1812 rumbo a Buenos Aires, iba acompañado de un grupo de logistas criollos y europeos. El viaje en la fragata George Canning, contaba entre otros a Carlos María de Alvear y José Matías Zapiola. Al llegar San Martín a Buenos Aires en 1812 se darían cuenta del engaño cuando el gobernador español de Montevideo, Gaspar de Vigodet, leyó en La Gaceta del 13 de marzo su arribo al puerto de Buenos Aires, cuestión que informó a la corona.

Norberto Galasso dice que «El 9 de marzo de 1812 arriban a Buenos Aires San Martín y otros oficiales del ejército español y entre ellos algunos que nada tienen que ver con «el llamado de la selva misionera», como Francisco Chilavert español de nacimiento, capitán del ejército español, y Eduardo Kainnitz, barón de Holmberg, tirolés, primer teniente de las fuerzas valonas…».

En el Rio de la Plata, desde la primera mitad del siglo XVIII, había actividad masónica, una de las primeras logias, «Independencia», fue fundada por franceses en 1795. Luego, con las invasiones inglesas, aparecieron los «Hijos de Hiram» y «Estrella del Sur», en la que Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, fueron cómplices en la fuga de William Carr Beresford, prisionero luego de la derrota británica de 1806, en Buenos Aires.

José de San Martín pelearía bajo el mando de William Carr Beresford en España contra las fuerzas napoleónicas. La logia a la que pertenecía San Martín se reunía en una vieja casona de la calle de la Barraca (hoy Balcarce) casi en la esquina con Venezuela, pasando el convento de Santo Domingo, un lugar poco recomendable para la época.

A esa logia se le sumaria la «Sociedad Patriótica y Literaria», creada en marzo de 1811 por morenistas. La misión de esta logia era la de asegurar la independencia americana, a como dé lugar. Bernardo O’Higgins crearía una similar en Chile. La logia principal tenía una secundaria que sería su verdadero servicio de inteligencia.

Una semana después de llegar a Buenos Aires el Primer Triunvirato (Feliciano Antonio Chiclana, Manuel De Sarratea y Bernardino Rivadavia) le reconocería a San Martín el grado de teniente coronel y le ordenaron la organización de un escuadrón de caballería, luego conocido como Granaderos a Caballo. San Martín y Alvear se contactaron con Julián Álvarez para fundar la Logia caballeros racionales Nº 8, origen de la Logia Lautaro.

El ambiente político en Buenos Aires estaba dividido en tres grupos, entre quienes mantenían estrechas relaciones con Gran Bretaña, básicamente los comerciantes y abogados, los que querían mantener el virreinato y los que querían la independencia. El Primer Triunvirato gobernaba entonces, habían desplazado a la Junta Grande con la contrarrevolución de septiembre de 1811.

Manuel de Sarratea, integrante del Primer Triunvirato representaba los intereses británicos, por tanto, el gobierno de Buenos Aires se alineó con Gran Bretaña. Como Gran Bretaña era aliada de España en su lucha contra Napoleón, no podía intervenir abiertamente en favor de los grupos secesionistas de América o independentistas en los virreinatos.

Es importante saber, algo que se ocultó ex profeso, que la bandera española seguiría flameando en el Fuerte de Buenos Aires hasta 1815. ¿Entonces por qué nos vendieron el 25 de mayo de 1810 como el día de la libertad?, día que se celebra mucho más que el día de la independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata (mucho después Argentina) el 9 de julio de 1816.

El escocés Thomas Maitland no conocía Sudamérica y para desarrollar el plan tuvo una gran ayuda del parlamentario británico John Coxe Hippisley, que estaba muy vinculado a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Hay que recordar que en 1776 los jesuitas habían sido privados de varias monárquicas católicas, un proceso que finalizaría con la supresión completa de la Compañía de Jesús bajo el mandato del Papa Clemente XIV en 1773.

Rodolfo Terragno dijo sobre este plan: