EL ORIGEN DE LOS IMPERIOS

IMPERIOS GENERADORES Y DEPREDADORES

Ricardo Veisaga

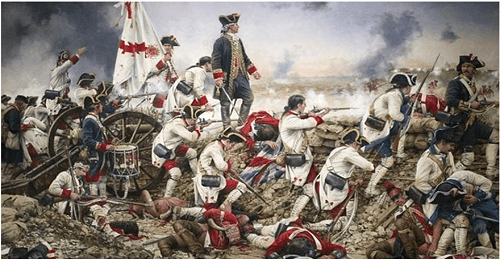

Toma de Pensacola (1781). Augusto Ferrer-Dalmau. El pintor de las guerras.

Para el estudio de los imperios, es necesario analizar previamente el Estado, y para que surja el Estado es necesario la apropiación territorial. Dicha apropiación conlleva la reorganización no sólo de la sociedad de referencia, sino de muchas otras sociedades que lo habitaban anteriormente, si es que la sociedad es verdaderamente capaz de envolver, explotando el territorio, a los autóctonos.

Es después de esta apropiación, que da lugar al Estado, es cuando se distribuye desigualmente ese territorio apropiado frente a terceros, y surgen las clases. En las primeras sociedades políticas tras la apropiación, si los prisioneros de guerra eran ejecutados y no se asumían como esclavos o tributarios, simplemente el juego político acababa y no se obtenía provecho del nuevo territorio, lo que significaba menguar la posibilidad de constituirse como Estado.

No es el Estado el que determina la propiedad, sino al revés: es la forma de la propiedad la que determina el Estado, la forma de Estado (sin entrar ahora en la distinción política en tanto forma del Poder estatal, unitario, federal, etc. como por ejemplo lo estudia Burdeau).

Si la propiedad es sobre el diezmo (vasallaje) el Estado es feudal, si la propiedad es señorial y sobre la tierra, el resultado será el Estado monárquico y absoluto, si la propiedad es libre o burguesa (libertad e igualdad jurídicas) el Estado es liberal-democrático, y si la propiedad es del Estado, el Estado es «socialista» o «marxista». En el caso del anarquista, como el anarquismo no tiene propiedad no forma nada, no es nada.

La forma política no puede determinar nada (puede perpetuar o proteger), pero esta forma dentro del orden freundiano (según Julien Freund) cosmológico, biológico, de la tradición, es formada por otras «esencias» diferentes: la económica, la ética, la religiosa, etc.

Repetir lo que decía el anarquista Proudhon, que «la propiedad es un robo», da risa. La propiedad siempre es un robo sobre otro que antes a su vez robó (la propiedad no puede ser «natural» como las peras y la hierba del campo). La propiedad tiene su raíz en la pura e infecta fuerza (etológica, sobre las hembras, sobre los graneros, etc.). La posesión continua se llama status, toma de las hembras, del mando, de la tierra, del mar, etc. (Carl Schmitt).

Una vez creado el Estado (status), es éste el que decide y determina quién está en él y quién no (Rómulo delimita Roma con su espada y arado, con la fuerza, los muros y la toma de la tierra, y decide quién pertenece o no a Roma, matando a su hermano Remo por pasar la linde). Y como el Estado es también territorio (límite), todo el que sin ser propietario está y es súbdite del Estado, forma parte y es Estado, en tanto sujeto-súbdite o vasallo o ciudadano.

Es Estado, pues un anarquista español o francés, es antes que anarquista, español o francés. Eso dice su registro civil o partida de bautismo, que lo convierte en algo políticamente.

Lo mismo si una persona no es propietario también forma parte de ese «núcleo del Estado», por decirlo así, pues cuando menos él es propietario de su «fuerza de trabajo», del uso de y sobre su cuerpo. La realidad de la propiedad forma la realidad y la idea del Estado…, y no al revés. Esto ya lo sabía Marx y lo sabe cualquiera menos los anarquistas.

Esto deberían saberlo aquellos que se creen ciudadanos del mundo y quieren un mundo sin fronteras. No se puede salir de un Estado sin caer en otro, aunque muchas veces ese caer en otro signifique ser esclavo. Solamente por la eutanasia procesal o pena de muerte se puede «expulsar» a alguien del Estado al desposeerlo de sus Derechos y Deberes totalmente.

Un anarquista, como un vendedor callejero, o un empresario, no es expulsado ni tan siquiera cuando delinque, pues hasta en la cárcel forma parte del Estado y está en el Estado (siempre en tanto súbdito o sujeto). Ya que por perder algunos Derechos no se pierden por ello todos los Deberes. ¿Cómo pueden los anarquistas, «organizar sindicatos y abrir ateneos» fuera del Estado? ¿Dónde pueden hacer eso? ¿En las nubes, en Utopía?

El anarquismo y el anarquista sólo se separan del Estado ideológicamente, no en la práctica, pues cualquier práctica posee en su esencia y acción una estructura ineludiblemente jerárquica, supeditada a un determinado Poder, tanto si esto gusta como si no.

La revolución, llevada a cabo por los que no tienen ni pueden tener propiedad o que sólo poseen la fuerza de su trabajo, o en nombre de ellos, sólo puede acabar como Estado socialista, esto es, como estatalismo, como propiedad estatal, como «capitalismo de Estado», como aberración.

Sólo hay cambio de mando, la anulación de toda propiedad sólo puede realizarse al hacer a la propiedad misma, propiedad o apropiación estatal, inclusive de la fuerza viva de trabajo. Son los grupos en lugar de las clases, los que «mueven y hacen la historia». La propiedad es posesión, poder. Por tanto, cualquier clase que no pueda por su misma esencia poseer, ser «propietaria», jamás dominará ni hará nada de nada.

Desaparecerán como desapareció el esclavo o el vasallo dejando el lugar a otra. Los grupos, algunos grupos, seguirán dominando más o menos eutaxicamente. Y esa realidad no es triste ni es alegre, es la que es. La propiedad es una «toma» de la tierra, de los recursos, de los recursos que otro antes pudo poseer o poseía, aunque tal vez no supo aprovechar (como ocurre generalmente), ni defenderla.

Eso es así y eso es a lo que llamamos «propiedad». Un anarquista cree que la propiedad es «injusta», y por tanto nunca dirá lo que digo.

Si las cosas no fueran como son (que la propiedad es una toma, más bien que un robo, pues el «robo» es un juicio moral), entonces no habría propiedad, ni tampoco fuerza de gravedad ni el cielo sería azul. Es el determinismo físico el autor de la propiedad y de la ambición. También es el determinismo físico el que hace y posibilita el que algunos tontos crean aún posible la «superación» de la propiedad.

Pues la única superación que cabe, es la que ya hemos visto con la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y el giro hacia el capitalismo de China. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es lo que pervive a través del método del «ensayo/error», por tanto, lo mejor es la propiedad y el liberalismo capitalista y burgués que me permite escribir, y que no te prohíbe ser filósofo o empresario, en lugar de mandarte a trabajar en el campo sin rezongar como en la URSS.

Ser argentino, hondureño, es una realidad empírica, ser anarquista no se sabe lo que es, ya que repudian y niegan los Estados. El fin perseguido por todo cuerpo político es el de durar, es decir, la eutaxia, en el sentido de mantener la propia vida. Esto, constituye el principal fin de un cuerpo político, y es lo que podemos llamar el poder, entendido como la capacidad para ser libres, como garantía para mantener la eutaxia, el buen funcionamiento de todo el cuerpo.

El proceso de reestructuración de las sociedades humanas naturales o primitivas constituye el núcleo de la sociedad política. Cuando Platón establece en La República las tres clases consabidas además añade otra entidad, los trabajadores, cuya virtud es la templanza, los gobernadores, a los que les corresponde la sabiduría y los guardianes, que necesitan la osadía para defender la Ciudad y expandirla.

Según el esquema platónico el equilibrio entre las tres virtudes daría lugar a la Justicia, fin de la República. Desde el sistema filosófico que comparto, el cuerpo político de la sociedad humana se organiza en tres capas.

De una «capa basal» de la que se nutren los hombres, de una «capa conjuntiva» que los une y desune con relación a aquélla, es decir, que distribuyen la riqueza. Pero para que tal cosa pueda suceder es necesario que antes haya habido una apropiación de un territorio sobre el que se produce. Un territorio que es pretendido por diversos grupos, por lo que hay que recubrirlo con una membrana protectora que denominamos «capa cortical».

La capa cortical, que se encarga de organizar y hacer funcionar adecuadamente los asuntos relativos a las relaciones con otros cuerpos políticos, con otros Estados, por tanto, los ciudadanos pertenecientes a la capa cortical son los diplomáticos y los militares. La capa basal, que está conformada por los obreros y empresarios, en tanto se encargan de producir bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de todo el cuerpo político, incluidas las necesidades de las otras dos capas del mismo.

La capa conjuntiva, que está al cargo de la gestión del propio Estado o cuerpo político, que está conformada por los representantes de los tres poderes y todo el conjunto, necesario sin duda de funcionarios del Estado (Max Weber lo estudia con detalle).

Todo Imperio es una sociedad política, y la definimos por entrar dentro del curso ontológico del Estado, es decir, por albergar un núcleo de poder político que otorga la posibilidad de mantener la recurrencia de las relaciones de producción y esto significa, a efectos económico-políticos, de expandirse. Todos los intercambios comerciales, inter-grupos son necesarios, puesto que los límites al producto que se puede generar vienen impuestos por los posibles consumidores del mismo.

El núcleo se nos da en distintas escalas, según sus fases. En el curso de toda sociedad política, de forma simplificada, existen tres fases. Una fase primaria como fase proto-estatal, esto es, una fase correspondiente al desarrollo de las sociedades políticas anteriores al Estado, pero conducentes a él; una fase secundaria como fase estatal, es decir, una fase en la cual la superposición de las ideas de sociedad política y de Estado se extiende y se afianza más y más en todo el ámbito del planeta.

Y una fase terciaria como fase post-estatal, es decir, una fase en la que podría advertirse la multiplicación de relaciones políticas que desbordan el ámbito estatal, ante todo, porque se establecen a través de los Estados, pero, sobre todo, porque abren camino a ciertas estructuras que parecen desbordar ampliamente los marcos estrictos de los estados históricos.

Esta tercera fase es lo que se ajustaría propiamente a una fase Imperial. En resolución, el decurso histórico de las sociedades, que se inscriben en la Historia Universal en tanto que se configuran como políticas a través de la categoría del Estado, es la resultante en symploké de tres determinaciones, a saber, el núcleo de la sociedad política como ejercicio del poder orientado a la eutaxia del Estado; un cuerpo conformado por una capa basal, una conjuntiva y una cortical; y un curso histórico desfasado en tres momentos: el proto-estatal, el estatal, y el post-estatal o Imperial.

Desde esta teoría, Gustavo Bueno, sostiene la tesis de que toda sociedad, en el momento en que se configura como política al adoptar la forma de Estado, instaura en su estructura una dialéctica tal que la llevará a desarrollar una dinámica interna que la obliga a desbordar sus propios límites estatales, que al mismo tiempo y como resultante, la conducirá en esa dirección al enfrentamiento con otros estados, todos ellos operando histórica y políticamente en función de su propia eutaxia. (Que para Marx era la tensión que se abre entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el de las relaciones de producción, como una tensión revolucionaria).

Por ejemplo, una sociedad con economía capitalista encuentra su eutaxia en el colonialismo. Desde esta perspectiva al margen de la tragedia no puede darse la política. La Historia Universal sólo puede entenderse dentro de la figura histórica política de Imperio. La historia, así, se nos ofrece como la concatenación de más o menos diez o doce imperios universales entre medias de los cuales la civilización se fue configurando.

Para interpretar nuestro presente, no podemos ignorar el despliegue objetivo quizá más descomunal que la historia haya observado de un Imperio realmente existente: el de los Estados Unidos. Y debe subrayarse que es un despliegue objetivo, esto es, que está más allá de la voluntad (o estupidez, que prácticamente desde estas coordenadas es irrelevante) de quien gobierne la casa Oval, llámese Bill Clinton, George Bush, u Obama.

Sin ignorar que una buena o mala política del gobernante pueda mantener su eutaxia o caer en la distaxia. Pero no podemos hablar de Historia Universal (del Hombre) sino es a través de los Imperios que globalizan sus ideologías y estructuras. Es entonces la lucha de los Estados con capacidad para apropiarse de la totalidad del territorio, y sólo en esta tesitura podemos hablar de Historia Universal o de la Humanidad.

Un Imperio como sistema de Estados subordinado al Estado hegemónico, en el caso limite nos puede llevar al «imperio depredador» o al imperio unitario. Este concepto de imperio se designa como imperio diapolítico, pero también de él se desprende el concepto metapolítico o transpolítico de imperio.

El imperio en su acepción diamérica es un sistema de Estados mediante el cual un Estado se constituye como centro de control hegemónico sobre los restantes Estados del sistema, que, sin desaparecer enteramente como tales, se comporta como vasallos, tributarios o, subordinados al Estado Imperial, en sentido diamérico.

Un imperio en sentido diamérico es un sistema de estados organizado por la subordinación (no por destrucción) de un conjunto de estados al Estado imperial. El concepto común de imperialismo se puede reducir al concepto diapolítico de imperio, que en un grado cero, sin desaparecer las relaciones de subordinación, se desvanezca la condición de estado subordinado.

El Imperio diamérico máximo o universal estaría constituido como un sistema tal en el que un Estado mantuviera su hegemonía respecto de todos los demás Estados. Pero el «Imperio diamérico universal» no ha existido nunca en la Historia; es una Idea límite porque ella comportaría la extinción misma del Estado. Una Idea, comparable a la Idea de los gases perfectos o la Idea de perpetuum mobile, como dice Gustavo Bueno.

Cuando hablamos de «imperio depredador» o imperio colonial, desde este punto el imperio depredador se nos revela, no ya como una alternativa dentro de los imperios diapolíticos, sino como situación límite de estos imperios en la cual la relación diamérica desaparece al desaparecer los Estados subordinados.

El imperio se llama depredador como pudo ser el «imperio de los vikingos», es decir, el conjunto de las zonas a la que alcanzaban sus pillajes, durante los siglos IX, X y XI, no es, en rigor, un imperio en sentido político, porque el estado depredador se mantiene únicamente en el ámbito de la «razón de Estado de sí mismo».

Es el caso de los primeros imperios «recaudadores de tributo», como pudo serlo el imperio cretense que tuvo su centro en Cnossos. Pues bien, los Imperios depredadores en la conquista de nuevos territorios dejan a los autóctonos flotando por encima de ella, es decir, no los asimilan a la capa conjuntiva, no les insertan en el sistema de las relaciones sociales de producción. Sin duda, sus planes y programas habrán de detener la depredación (o condicionarla) a los límites que hagan posible que se mantengan las sociedades explotadas (lo que podrá tener lugar mediante el llamado «gobierno indirecto» de las colonias).

Ahora bien, el «gobierno indirecto» de los imperios depredadores no tiene que ver, en principio, con la generación de Estados nuevos. Tal es el caso del «imperialismo capitalista» propio de los imperios depredadores de la última fase del capitalismo, cuya expansión más intensa tuvo lugar entre 1884-1900, según Hobson y Lenin.

Se puede decir que el Imperio Británico, fue un imperio depredador, cuyo modelo capitalista dominó el mundo entre la primera mitad del siglo XIX y el fin de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, Estados Unidos le ha sucedido. Pero hay que tener cuidado de no mesclar las cosas, habría que diferenciar entre un modelo capitalista y otro, y su relación con los imperios universales que impulsaron a uno y otro.

En el caso de los Estados Unidos (por hablar del Imperio realmente existente, y no de su directo antecesor el Imperio Británico), que en cierto sentido se podría decir que es el que analizó Karl Marx en El Capital y otras obras de su madurez, porque Marx aplaudió la anexión de California, como también el trabajo esclavo en los campos de algodón como algo «necesario» para el desarrollo del industrialismo que daría paso a la revolución proletaria.

No se puede decir sin más, que Estados Unidos, que esta nación política sea el «guardián» del capitalismo, pero sí es el «guardián» del capitalismo realmente existente hoy día, cuyo modelo de referencia, y sin negar su capacidad de recurrencia continua, se ha impuesto, en expresión también de Marx «a golpe de bayoneta», como se han impuesto todos los imperios.

Quizás no se pueda hablar de capitalismo en singular, sino de capitalismo(s) especifico(s), en plural, ya que hay tantos capitalismos como estados capitalistas, como, en principio, democracias de mercado pletórico (y esto valdría también para los socialismo(s), en plural). Estados Unidos es «guardián» de su modelo capitalista, y por extensión, de su modelo de imperialismo como lo fue Gran Bretaña del suyo. Y que Estados Unidos, consiguió imponer su modelo a escala universal.

La razón económica no es algo metafísico y sustancialista respecto a la realidad mundana. Es una razón trascendental, en el sentido que desborda la racionalidad y los deseos particulares para situarse en una perspectiva más amplia. Es la diferencia entre la economía de subsistencia de un artesano y la Economía Política con extensión planetaria, ligada a determinadas estructuras políticas imperiales. Y la recurrencia se refiere al propio sistema, a su supervivencia.

No se puede negar la capacidad de recurrencia del sistema capitalista, ni que la razón económica trascendental, ha desbordado no sólo los deseos particulares, sino el ámbito nacional del Estado de referencia X, es porque ese Estado X ha conseguido establecer estructuras políticas imperiales, instituciones supranacionales ligadas al modelo capitalista que desea imponer a escala universal (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.).

Pero existe una diferencia: Gran Bretaña impulsó un imperio que sobre el papel era pura ficción, pues los territorios que dominó eran exiguos: factorías costeras y poco más. No era un Imperio diamérico universal porque carecía de tal ortograma universalizable a todos los hombres (sólo le interesaban los recursos económicos que fluían a la metrópolis). Donde se impulsó algo más fue en lugares donde la población era irrisoria y buscaba fundar colonias penales, como en Australia.

Estados Unidos no sigue un ortograma* esencialmente depredador, pues, aunque la recurrencia del sistema implica depredar recursos, aumentar la demanda de consumidores es una labor propia de un imperio generador. Otra cosa es que luego en la representación, Estados Unidos, sea tan ingenuo como para pensar que con llevar las urnas a Irak se convierta aquel polvorín en una democracia. O fomentar la «Primavera árabe» llevaría a una democracia sin dictadorzuelos ni corrupción.

Pero el ejercicio de fundar (la Europa del mercado común es un invento de Estados Unidos) es una actividad esencialmente generadora. Eso sí, la ingenuidad de Estados Unidos no llega a tanto como la de sus «aliados europeos», y sabe bien que, al igual que el Imperio Romano en el que constantemente está justificando su ortograma, necesitan, imponerse «a golpe de bayoneta», pues ninguna doctrina, por generosa que sea, puede convencer con el argumento del más fuerte habermasiano (los delirios de Jürgen Habermas).

Es muy importante para el análisis comparar un imperio con otro y el capitalismo del Imperio Británico con el estadounidense. Pero creo que esto da para una tesis doctoral, ya que es un tema muy complejo que habría que mirar, más teniendo en cuenta que Marx no pudo analizar el capitalismo estadounidense ya que este, apenas, era una posibilidad, que sin embargo apuntó.

No es suficiente analizar la praxis de un Estado imperialista sólo a nivel filosófico, sino que también se trata de una cuestión (y más en un imperio depredador) económico-política y geopolítica. Los mapas que muestran el dominio británico en 1905, no es lo que aparece coloreado. Es ridículo pensar que Inglaterra dominaba los glaciares de Canadá, cuando ni hoy son habitables y no se preocupaba de quienes pudieran habitarlos.

Una cosa es la India, donde ya había una compleja sociedad de castas funcionando, que por cierto los ingleses en ningún momento intentaron alterar, y otra muy distinta lugares como Australia, Sudáfrica o el citado Canadá, virtualmente vacíos. ¿En qué sentido el Imperio Británico controlaba la India o China? Lo de China imagino es retórico ¿Es controlar poner a un agente que garantice el flujo de materias primas hacia la metrópoli? Eso es controlar el flujo de materias primas, pero no un territorio.

Por otro lado, Inglaterra no era sin más «el Imperio realmente existente». También Francia, Alemania, Bélgica y otros (el Imperio austrohúngaro) tenían en esa época su Imperio depredador. Es lo que Hosbawn denominó como «la época del imperio», esto es, la situación política mundial desde las revoluciones liberales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. No se puede decir que Inglaterra fuese el único imperio realmente existente.

Es cierto, a pesar de que había otros imperios, el británico era, en su época, el mayor y más poderoso. Es cierto que en gran parte del siglo XIX y a principios del XX los imperios existentes eran depredadores. Y esta característica condicionó el modo de producción capitalista allá donde se desarrolló en aquella época histórica, que Marx analizó en «El Capital».

La norma del imperialismo depredador propone a la sociedad de referencia X como modelo soberano al que habrán de plegarse las demás sociedades políticas y, en el límite, tenderá a anexionarlas bajo su tutela. Es la norma del colonialismo. Las demás sociedades políticas sólo existirán, para la de referencia, a título de colonias, susceptibles de ser explotadas.

La norma es poner a las demás sociedades al servicio de la sociedad imperialista. Ejemplo, en la Antigüedad cabría citar el Imperio Persa de Darío. En la Edad Moderna al imperialismo británico u holandés, en tanto que aquel se regía por la regla del exterminio, en sus principios americanos, o por la del gobierno indirecto en sus finales del imperio africano y asiático.

Como ejemplo en la Edad Contemporánea hay que citar a la Alemania nazi del III Reich, basada en los principios de la superioridad de la raza aria. Estados Unidos, es un imperio generador, el Imperio realmente existente a día de hoy, y que muchos no quieren nombrar; pero la realidad siempre es muy terca.

La Economía Política en su recurrencia funciona a nivel institucional: las mercancías, las máquinas industriales, las infraestructuras, etc., son instituciones, universales concretos con los que los distintos sujetos operatorios trabajan para componer mercancías, y sin esa racionalidad institucional no habría valores de cambio (que no son eternos e inmutables, pese a quien pese).

Ahora bien, este trabajo no es meramente artesanal ni regional, circunscrito a una sociedad específica. La recurrencia capitalista necesita aumentar las fuentes de materias primas y el número de consumidores. Por mismo, el trabajo institucional propio de las sociedades capitalistas necesita darse a la escala de un Imperio universal de carácter generador, que genere más democracias de mercado con más consumidores y más demanda para garantizar la recurrencia del sistema.

Y ahí está el papel que ejerce Estados Unidos. Y como expuse anteriormente, la economía mundial capitalista, que bebe y se nutre de la economía de Estados Unidos, encuentra su eutaxia en el control geopolítico, geoestratégico. Por ejemplo, el triángulo conformado por el medio oriente, Asia Central y Asia Pacífico, con lo que las tesis pacifistas, vistas a escala de la Historia Universal, que es una Historia que encuentra en la tragedia su sentido, son irrelevantes.

No diré que Estados Unidos sea como «guardián del capitalismo», pero sí es cierto, que no hubo un Estado capaz de actuar como Imperio Universal al mismo tiempo que su sistema económico y de producción era capitalista, el capitalismo se ha extendido en el mundo, con los avatares propios de la época de su extensión, gracias a ese Imperio Universal.

Además, los «Imperios generadores» sí involucran en sus planes y programas a los conquistados, dándoles la oportunidad de participar en la Historia, que sólo el vencedor tiene la posibilidad de escribir. Así como el pueblo vasco entra en la Historia por España, o los países que surgieron en Iberoamérica luego de la caída del imperio español o portugués.

El Imperialismo generador que preside las relaciones uni-plurívocas que las sociedades políticas pueden mantener entre sí. Tiene un tipo de norma fundamental como imperialismo generador que es la de la intervención de una sociedad en otras sociedades políticas (en el límite: en todas, en cuanto imperio universal) con objeto de «ponerse a su servicio» en lo político, «elevando» a las sociedades más primarias políticamente (subdesarrolladas o en fase pre-estatal) a la condición de Estados adultos o soberanos.

La norma del Estado, por tanto, es generar Estados nuevos, y la dialéctica de esta norma es que ella, o bien habrá de cesar al cumplirse su objetivo, o bien habrá de cesar si se llega a la constitución de un estado universal único, a la creación de la clase de un solo elemento, que podría simbolizarse en la Ciudad o Estado universal (la Cosmópolis de los estoicos).

Como ejemplos más notorios en la Antigüedad se podría citar al Imperio de Alejandro Magno y el Imperio Romano, al menos en la medida en que su norma fundamental se considere expresada en los célebres versos de Virgilio en la Eneida: «Tu regere Imperio populos, romane, memento».

«Recuerda, romano, regir al pueblo con tu imperio», poder/autoridad. Una norma emic difícil de mantener como criterio de interpretación de la historia del Imperio romano, que habitualmente suele ser interpretada, incluso desde el materialismo histórico (marxismo), como ejemplo eminente de imperialismo depredador.

No se trata de negar la justeza de la interpretación, según el tipo III, como imperio diapolítico, de la historia de Roma en la mayor parte de su trayectoria; se trataría de evaluar de qué modo influyó, sin embargo, la norma estoica (por ejemplo, considerando la concesión del título de ciudad (con Senado, etc.) a diversos municipios del Imperio en la época de Caracalla).

El ejemplo más notorio de imperialismo generador en la época moderna es el del Imperio español, y en ello cabría establecer la diferencia entre su imperialismo y el imperialismo británico coetáneo. Tampoco se trata aquí de ignorar las prácticas depredadoras del imperialismo español, pero sería absurdo considerarlas como derivadas de su norma fundamental, teniendo en cuenta que estas prácticas fueron continuamente vistas como transgresiones de la norma fundamental, ya desde la época de la Conquista (Las Casas, Montesinos, Vitoria, Suárez).

Como ejemplos de sociedades políticas regidas en nuestro siglo por la norma IV (imperio trans-político) hay que citar, desde luego, a la Unión Soviética, por un lado (en cuanto impulsora de los movimientos de liberación nacional, y esto sin perjuicio de sus prácticas depredadoras) y a los Estados Unidos por otro (en tanto se presentan como garantes de la defensa de los derechos humanos y de las democracias, y esto dicho con las mismas reservas que hemos aplicado a la URSS.

Podemos analizar este proceso positivamente en la evolución política de dos Imperios generadores, el Imperio católico y el Imperio soviético. Con todo, fueron generadores; sin perjuicio de eventuales comportamientos depredadores, que haberlos hubo, y que se extienden a los comportamientos de todos los que han sido, son y serán. Ambos están engarzados en una estructura de rango universal disociada de ellos, pero catalizadores de su energía.

Cumplen estas funciones la Iglesia católica y la Internacional (tras la disolución será el mismo partido comunista homologado en cada estado por la URSS el que ejerza estas funciones). Estas ideas son anteriores a su constitución e intervienen en ella, pero terminan siendo dependientes.

«Es cierto que el catolicismo le dio a España una visión universalista que le permitió saltar fronteras, relacionarse con gentes muy diversas y tener una visión, al contrario de la que tenían los protestantes, muy poco cateta…» dijo Elvira Roca Barea. «Porque no deben olvidar que la Iglesia católica sería una nota al pie de página en la Historia sin España. Que le rezan en español más que en ningún otro idioma». Ambas instituciones se proyectaron y realizaron (nunca, necesariamente, con exacta correspondencia) planes que iban dirigidos a toda la Humanidad.

Pero no se debe juzgar a los sujetos históricos por sus intenciones, sino por sus hechos. De la Monarquía Hispánica quedan 500 millones de hombres con la misma lengua y costumbres y un gran mestizaje racial. Los resultados del Imperio soviético son más difusos, las nuevas potencias asiáticas le deben mucho a la Patria del proletariado, pero nadie sigue sus enseñanzas, lo que significa un fracaso.

Las naciones europeas atomizadas por el mercado son ya parásitos envejecidos sin ánimo ni fuerza para perpetuar su hegemonía. El siglo XXI se ha abierto con plataformas inasumibles para el burgués europeo del XIX. En la medida en la que el imperialismo español fue generador, no es susceptible de ser tratada, de un modo responsable, desde coordenadas especiales, económicas, políticas, tecnológicas, científicas.

Y no porque estas coordenadas puedan ser desatendidas, sino porque ellas tienen que ser rebasadas o desbordadas al ser referidas a España, hasta alcanzar una perspectiva filosófica. Que no excluye, en modo alguno, las categorizaciones especiales (económicas, técnicas, etc.): antes bien, las incluye, y se nutre de ellas.

El imperio español define su diferencia entre lo que debiera ser un Imperio católico generador de otros reinos, y lo que hubiera de ser un Imperio depredador (puramente colonial) atenido únicamente a la ley de la eutaxia maquiavélica (o hobbesiana) expresada en el cesaro papismo de Jacobo I, contra el que Francisco Suárez opuso el monumento de su Defensio Fidei.

Políticamente el imperio español no fue un instrumento de la iglesia, el lema era «Por dios hacia el imperio», y no «Por el imperio hacia Dios», y eso lo dice todo.

España en cuanto proyecto imperial católico universal, realizado de una manera superior al de la mera especulación megalómana. Es este proyecto de imperio católico, encarnado por la España del siglo XVI, en cuanto albacea o heredera del Sacro Imperio Romano Germánico, aquello que explica (o que exige) un planteo filosófico, es decir, una filosofía de la historia universal.

Un problema filosófico que no se les plantea, por ejemplo, a los imperios depredadores (es decir, no católicos, sino calvinistas o anglicanos), al imperio inglés o al imperio holandés; porque estos imperios no necesitan justificación filosófica, más allá de la que les imponga su propia potencia depredadora.

Porque no son imperios que necesiten justificarse más allá de los límites de su nación, dado que son imperios coloniales, que actúan en beneficio de su propia realidad nacional, de su «razón maquiavélica de Estado». Sus problemas no son filosóficos, sino militares, políticos, o económicos. Ni siquiera Francia (la Francia de Richelieu), en cuanto defensora del orden o equilibrio entre los reinos cristianos de Europa, necesitó plantearse «el problema de Francia», en cuanto problema filosófico histórico; a lo sumo Richelieu sólo necesitaba justificar, ante otros teólogos, su política de alianzas con los protestantes, en la Guerra de los Treinta Años, a fin de lograr el equilibrio europeo.

Así también las empresas depredadoras, tanto si son inglesas u holandesas, como si son españolas, promovidas por individuos o compañías particulares, en busca, en las Indias occidentales o en las orientales, de metales, maderas preciosas o cambio de esclavos arrancados de Africa, son muy semejantes, en sus fines y en sus procedimientos. El Imperio español, el inglés o el holandés, analizados a esta escala, resultan ser homólogos.

Pero considerados a escala de su propia definición de Imperio son por completo diferentes e irreductibles. Es cierto que para mantener la tesis de esta irreductibilidad será preciso dar por descontado que la ideología filosófica del Imperio español es algo más que una mera superestructura destinada a disimular o a encubrir las rapacidades más abyectas.

Pero, de todas las maneras, no es más racional, ni más crítica, ni más profunda, la tesis de la condición superestructural de la idea de un imperio católico; en cualquier caso, esta tesis de la superestructura (utilizada por el marxismo vulgar en funciones propiamente de un no menos vulgar psicoanálisis de los intereses subjetivos) nos lleva al terreno del debate filosófico, al terreno de la filosofía de la historia, que es lo que quería demostrar.

Por otro lado, las diferencias entre los resultados del imperialismo español y los del imperialismo inglés u holandés están a la vista. No se trata de simples diferencias de proyecto, de intención, mentalistas, de finis operantis, que, sin embargo, quedasen igualados en sus resultados (en sus finis operis).

Por razones específicas muy precisas, el Imperio español, como imperio generador (de reinos o de naciones) ocupó, al modo romano, las tierras americanas que iba descubriendo, fundando ciudades, universidades, bibliotecas, editoriales, templos, administraciones civiles (todo esto coexistiendo, y no por azar, sino por una necesidad dialéctica con los intereses más egoístas y, desde luego, apoyándose en la rapacidad de las empresas particulares).

Mientras que los británicos y los holandeses creaban factorías, colonias e incluso «respetaban» las costumbres de los indígenas (el «gobierno indirecto») o prohibían la esclavitud antes que España o Portugal, no tanto por una «disposición moral» más avanzada sino porque los intereses de la economía, en la época de la revolución industrial, así lo aconsejaba.

En los mismos años en los cuales Inglaterra prohibía la esclavitud y liberaba a los siervos, abría el mercado de la mano de obra industrial que era tan cruel y depredador, y desde luego mucho más hipócrita, porque hablaba en nombre de la libertad, como pudiera serlo el comercio con los esclavos.

En la actualidad, en nuestros días (en lo que signifique políticamente), es difícil mencionar a nuevos imperios depredadores o generadores, porque necesitamos un tiempo prudente, una perspectiva histórica. Pero China desde hace décadas tiene un comportamiento totalmente depredador, he visto derrumbarse la pequeña y mediana industria nacional por su «competencia» desleal (en una relación asimétrica no hay competencia), no sólo en mi país, también en el resto del mundo.

Se está apoderando de tierras productivas (ya no a golpe de bayoneta, sino a golpe de billete) o poseedoras de minerales necesarios para su eutaxia. Su rapacidad parece no tener límites, el límite se lo está poniendo el otro imperio existente.

7 de septiembre de 2018.

*Ortograma. Por un lado, Gustavo Bueno llama poder (poder político) a la capacidad de una parte o partes de una totalidad histórico social para influir o causar en las demás partes la ejecución de las operaciones precisas para orientarse según sus planes y programas (cuya concatenación en el tiempo es lo que llama ortograma)-.