Esta sección está dedicada al sistema del «Materialismo Filosófico», un sistema que, como repetía el profesor Gustavo Bueno Martínez, los sistemas no son perfectos, sino infectados, es decir, se crean continuamente. Por tanto, está siendo revisada, matizada, ampliada y en ocasiones incluso corregida. Esta constante creación de un sistema filosófico tiene que ver con la constante evolución filosófica, científica, tecnológica, política, cultural, etc., de nuestro presente en marcha.

Materialismo filosófico

Doctrina sistemática sobre la estructura de la realidad, caracterizada por su oposición al materialismo monista (propio del Diamat) y al idealismo o espiritualismo monistas de cuño teológico. El materialismo filosófico es un pluralismo de signo racionalista, que postula, sin embargo, la unicidad del mundo en cuanto desarrollo de una materia ontológico general que no se reduce al mundo empírico. El materialismo filosófico niega, contra el monismo continuista, y de acuerdo con el principio de la symploké, que “todo tenga influencia en todo”, y niega, contra el atomismo pluralista, “que nada tenga influencia en nada”.

El materialismo filosófico acaso solo tiene en común con el materialismo tradicional la negación del espiritualismo, es decir, la negación de la existencia de sustancias espirituales. Es cierto que cuando estas sustancias espirituales se definen como no materiales, poco avanzamos en la definición del materialismo, puesto que no hacemos otra cosa sino postular la realidad de unas sustancias no materiales, pero sin definirlas previamente. Y si en lugar de definir las sustancias espirituales como sustancias inmateriales se definen como incorpóreas, estaremos presuponiendo que el materialismo es un corporeísmo, tesis que rechaza de plano el materialismo filosófico, en tanto admite la realidad de seres materiales pero incorpóreos (la distancia entre dos cuerpos es sin duda una relación real, tan real como los cuerpos entre los que se establece, pero no es corpórea, ni tampoco “mental”).

Por ello, el materialismo filosófico ve necesario, para romper el círculo vicioso (sustancia espiritual es la sustancia no material, y sustancia material es la no espiritual), acudir a una tercera Idea, a saber, la Idea de la Vida, definiendo la sustancia espiritual como sustancia viviente incorpórea. El materialismo, en general, podría definirse como la negación de la existencia y posibilidad de sustancias vivientes incorpóreas.

Esta definición de materialismo permite incluir al atomismo de Demócrito; pero el atomismo de Demócrito es un corporeísmo, por cuanto identifica a lo incorpóreo como el no-Ser, con el vacío; por ello el materialismo filosófico no tiene que ver con el materialismo de Demócrito, renovado en los siglos XVII y XVIII en una concepción que bloqueó el desarrollo de la ciencia moderna y especialmente la Química, la cual solamente pudo seguir adelante “rompiendo” el átomo. Pero, aparte de Demócrito, el materialismo tradicional se desarrolló como monismo materialista corporeísta, y éste es el hecho más extendido en los siglos XIX y XX (Büchner, Moleschott, Ostwald, Haeckel, Marx, Engels, Monod, etc.). El materialismo filosófico, por tanto, tiene muy poco que ver con este materialismo tradicional. El materialismo filosófico comienza negando el monismo y el corporeísmo.

Niega el monismo, por cuanto defiende el pluralismo ontológico, pluralismo que no se reduce al reconocimiento de las diferencias entre los seres, sino a la afirmación de que entre estos hay discontinuidades irreductibles (acogiéndose al principio de discontinuidad implicado en la symploké platónica, según la cual “no todo está relacionado con todo”); y en esto se diferencia del monismo materialista tradicional que, como el monismo teológico monoteísta, defiende que “todo está relacionado con todo”.

Niega el corporeísmo porque la materia del mundo se estratifica en tres géneros de materialidad (no en tres mundos) denominados materia primogenérica (corpórea, como los sólidos, o incorpórea, como las ondas electromagnéticas), materia segundogenérica (como las operaciones de los sujetos, los proyectos y planes sociales o políticos de los hombres, los recuerdos, los deseos o las voluntades, o un dolor de apendicitis) y materia terciogenérica (como las relaciones expresadas en los teoremas geométricos, como el de Pitágoras o el de Menelao). La materia del mundo está dispuesta en morfologías características (que llamamos estromas) cuyo análisis constituye el objetivo principal de la Ontología especial. El Mundus adspectabilis es el campo de la Ontología especial, y no se entiende como una totalidad continua y uniforme, sino como una symploké, como una totalidad de contenidos discretos (que no son sustancias, ni causas, ni objetos, sino estromas susceptibles de ser clasificados en tres géneros de materialidad: M1, M2, M3). Para el materialismo filosófico, la filosofía no es una disciplina particular, al lado de otras, que se defina por un campo o dominio definido del Universo (como pudiera serlo “el conocimiento”, “el espíritu”, “el alma”, “Dios”, “la ciencia”, “el hombre”, “la educación”, “la Cultura”, etc.). Para el materialismo filosófico el campo de la filosofía es el Universo mismo, el Mundus adspectabilis (Mi, en general); esta es la razón por la cual consideramos inicialmente a la filosofía como filosofía mundana. En torno a alguna de estas morfologías o estromas, las tecnologías y las ciencias categoriales forman Conceptos (pero estos conceptos no agotan la integridad de los dominios, estromas o morfologías y, en consecuencia, no cabe suponer que tales morfologías sean esencias megáricas) cuya confrontación da lugar a las Ideas que desbordan los dominios particulares y se extienden a varios o a todos los dominios morfológicos de nuestro Mundo.

Las líneas más importantes del materialismo filosófico, determinadas en función del espacio antropológico (en tanto este espacio abarca al “mundo íntegramente conceptualizado” de nuestro presente), pueden trazarse siguiendo los tres ejes que organizan ese espacio, a saber, el eje radial, el eje circular y el eje angular.

Desde el eje radial el materialismo filosófico se nos presenta como un materialismo cosmológico, en tanto que él constituye la crítica (principalmente) a la visión del mundo en cuanto efecto contingente de un Dios creador que poseyera a su vez la providencia y el gobierno del mundo (el materialismo cósmico incluye también una concepción materialista de las ciencias categoriales, es decir, un materialismo gnoseológico.

Desde el eje circular, se aproxima, hasta confundirse con él, con el materialismo histórico, al menos en la medida en que este materialismo constituye la crítica de todo idealismo histórico y de su intento de explicar la historia humana en función de una “conciencia autónoma” desde la cual estuviese planeándose el curso global de la humanidad.

Desde el eje angular, toma la forma de un materialismo religioso que se enfrenta críticamente con el espiritualismo (que concibe a los dioses, a los espíritus, a las almas y a los númenes, en general, como incorpóreos), propugnando la naturaleza corpórea y real (no alucinatoria o mental) de los sujetos numinosos que han rodeado a los hombres durante milenios (el materialismo religioso identifica esos sujetos numinosos corpóreos con los animales y se guía por el siguiente principio: “el hombre no hizo a los dioses a imagen y semejanza de los hombres, sino a imagen y semejanza de los animales”). El materialismo histórico “ampliado” (tridimensional) que defendemos tiene, con todo, más afinidad con el materialismo histórico “restringido” que, con el determinismo cultural, debido a la mayor afinidad que el orden de relaciones angulares guarda con el orden de relaciones circulares, que con el orden de relaciones radiales. A fin de cuentas, las relaciones circulares podrían interpretarse como una especificación (para los casos de simetría) de las relaciones angulares (las relaciones entre los hombres podrían verse como una especificación de las relaciones entre los hombres y los animales).

El materialismo filosófico incluye también la crítica a la identificación del espacio antropológico con la omnitudo rerum, y esta crítica abre el camino de regressus hacia la materia ontológico general. En efecto, el materialismo filosófico utiliza también el concepto de Materia ontológico general como multiplicidad pura que se presenta en función del mundo de los fenómenos, constituidos lisológicamente por los tres géneros de materialidad (primogenérica, segundo genérica y terciogenérica), pero morfológicamente organizado según diferentes plataformas (materia inorgánica, materia orgánica, materia viviente, materia social, materia etológica, antropológica, institucional) y categorías establecidas en función de las ciencias positivas. El materialismo filosófico comporta una visión global del Mundo cuyas partes se exponen sistemáticamente.

Materialismo filosófico

De Enciclopedia Symploké, la enciclopedia libre.

Sistema filosófico que está desarrollándose desde hace más de treinta años, y que acaso sólo tiene de común con el materialismo tradicional la negación del espiritualismo, es decir, la negación de la existencia de sustancias espirituales.

Es cierto que cuando estas sustancias espirituales se definen como no materiales, poco avanzamos en la definición del materialismo, puesto que no hacemos otra cosa sino postular la realidad de unas sustancias no materiales, pero sin definirlas previamente. Y si en lugar de definir las sustancias espirituales como sustancias inmateriales se definen como incorpóreas, estaremos presuponiendo que el materialismo es un «corporeísmo», tesis que rechaza de plano el materialismo filosófico, en tanto admite la realidad de seres materiales pero incorpóreos (la distancia entre dos cuerpos es sin duda una relación real, tan real como los cuerpos entre los que se establece, pero no es corpórea, ni tampoco «mental»).

Por ello el materialismo filosófico ve necesario, para romper el círculo vicioso (sustancia espiritual es la sustancia no material, y sustancia material es la no espiritual), acudir a una tercera idea, a saber, a la idea de la Vida, definiendo la sustancia espiritual como sustancia viviente incorpórea. El materialismo, en general, podría entonces definirse como la negación de la existencia y posibilidad de sustancias vivientes incorpóreas. Esta definición de materialismo permite incluir al atomismo de Demócrito; pero el atomismo de Demócrito es un corporeísmo, por cuanto identifica a lo incorpóreo con el no-ser, con el vacío; por ello el materialismo filosófico no tiene que ver con el atomismo de Demócrito, renovado en el siglo XVII y XVIII en una concepción que bloqueó el desarrollo de la ciencia moderna y especialmente de la Química, la cual solamente pudo seguir adelante «rompiendo» el átomo. Pero, aparte de Demócrito, el materialismo tradicional se desarrolló como monismo materialista «corporeísta», y este es el modelo más extendido en los siglos XIX y XX (Büchner, Moleschott, Ostwald, Haeckel, Marx, Engels, Monod, &c.). El materialismo filosófico tiene muy poco que ver con este materialismo tradicional.

Niega el monismo, por cuanto defiende el pluralismo ontológico, pluralismo que no se reduce al reconocimiento de las diferencias entre los seres, sino a la afirmación de que entre éstos hay discontinuidades irreducibles (acogiéndose al principio de discontinuidad implicado en la «symploké» platónica, según la cual «no todo está relacionado con todo»); y en esto se diferencia del monismo materialista tradicional que, como el monismo teológico monoteísta, defiende que «todo está relacionado con todo».

Niega el «corporeísmo» porque, además de las realidades corpóreas (que se incluyen en un primer género de materialidad) reconoce la realidad de un segundo género de materialidad incorpóreo pero temporal (por ejemplo, un dolor de apendicitis) y de un tercer género de materialidad «inespacial» e intemporal (como pueda serlo un teorema matemático).

El materialismo filosófico utiliza también el concepto de Materia ontológico general como multiplicidad pura que se presenta en función del mundo de los fenómenos, constituido «lisológicamente» por los tres géneros de materialidad (la materialidad «primogenérica», la materialidad «segundogenérica» y la materialidad «terciogenérica»), pero morfológicamente organizado según diferentes plataformas (materia inorgánica, materia orgánica, materia viviente, materia social, materia etológica, antropológica o institucional) y categorías establecidas en función de las ciencias positivas.

Gustavo Bueno, un filósofo «desconocido» en el centenario de su nacimiento

José Manuel Rodríguez Pardo

Profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Director de la Revista Metábasis

El próximo 1 de Septiembre de 2024 se cumplirán los cien años del nacimiento del filósofo español Gustavo Bueno. Previamente, el 7 de Agosto, se habrán cumplido ocho años desde su fallecimiento. Sin embargo, para la inmensa mayoría, incluso si hablamos de personas que conozcan el mundo de la Filosofía, el nombre de Gustavo Bueno no les sonará a nada. A lo sumo, en algunos países hispanoamericanos, a un actor peruano que luce el mismo nombre.

El sistema filosófico que fundó, el materialismo filosófico, fundado por el filósofo español Gustavo Bueno (1924-2016), lleva desarrollándose desde hace más de cuatro décadas en multitud de países del mundo y a través de muchos seguidores. Pese a la considerable difusión del sistema a través de diversos canales, Gustavo Bueno no ha podido salir del olvido en el que se encuentra sumido desde su fallecimiento. Asimismo, numerosos problemas siguen abiertos en el materialismo filosófico, tras el fallecimiento del que fuera su acuñador y autor principal.

Una suerte de «maldición» parece haber contagiado todo lo que tenga que ver con Gustavo Bueno y su obra, pese que en vida fue capaz de formar, a través de una desbordante actividad docente y editorial desde finales de la década de 1940 hasta prácticamente el final de su vida, en 2016, a su heterogéneo público en la verdadera filosofía, frente a la confusión de la filosofía ambiental y de las opiniones acríticas y partidistas propias de la corrección política imperante.

Y es que el prestigio de Gustavo Bueno en España se mantuvo por encima de épocas y etiquetas ideológicas, algo cifrado en las interminables muestras de condolencia, obituarios y toda suerte de homenajes que tuvieron lugar desde los primeros días tras el fallecimiento de Bueno; por el contrario, el obituario de uno de sus más caracterizados polemistas en vida, el embajador Gonzalo Puente Ojea, no menos famoso que el propio Bueno en la década de 1990, nacido en el mismo año que él y fallecido unos meses después, el 10 de Enero de 2017, pasó prácticamente desapercibido para los medios de comunicación y el ambiente académico en general.

Con el fallecimiento del individuo Gustavo Bueno se cerró una trayectoria vital única, y también el ciclo que ha supuesto su obra en el contexto de la Filosofía Contemporánea en general y en la Filosofía Española en particular (sin menospreciar los efectos, aun débiles, de su presencia en Hispanoamérica). Una trayectoria que incluye publicaciones numerosas (alrededor de cuarenta obras impresas y centenares de artículos), la mayoría de difícil acceso (las obras completas que desde la Fundación que gestiona su legado habían sido prometidas para 2024 son aún un proyecto en sus inicios) y que pretendemos presentar ante el gran público para su conocimiento.

- FILOSOFÍA MUNDANA Y FILOSOFÍA ACADÉMICA.

El nombre de Gustavo Bueno, tras una larga etapa vinculado a la Universidad española que finalizó abruptamente en 1998, siguió prácticamente otras dos décadas más ligado a un sistema filosófico cada vez más prolijo y complejo, con multitud de análisis en todo tipo de materias, que suscitó y aún sigue suscitando tras su fallecimiento el interés de un público muy heterogéneo.

No obstante, su concepción de la propia actividad filosófica desbordó desde sus inicios la mera concepción gremial de una filosofía de profesores para profesores. Y, sobre todo, pretendió ser una alternativa frente al marxismo soviético ya en declive y la idea de que la Filosofía ya sólo podría ser una mera asignatura burocrática donde se explicasen las distintas corrientes habidas en la Historia de la Filosofía, como muestras de un saber caduco y añejo, frente a las corrientes que proclamaban el fin de la Filosofía y la apertura a nuevas formas de la misma, ya fueran el análisis hermenéutico o la mera Historia de la Filosofía. ¿Cómo superar la idea postmoderna de que los grandes relatos, en referencia clara a los grandes sistemas filosóficos, ya habían muerto, y había que rendirse al predominio de la racionalidad científica y tecnológica? Precisamente, Gustavo Bueno planteó su sistema, el materialismo filosófico, como una manera de superar estas tendencias decadentes y poner en valor la Filosofía de tradición académica, que Bueno siempre remontaba a Platón, como fundador de la primera institución. Un sistema filosófico enfrentado a tres tipos de fundamentalismos: fundamentalismos políticos (como el fundamentalismo democrático, que proclama a la democracia como la única forma de gobierno realmente válida), fundamentalismos religiosos (como el que pregona el islamismo a través de su yihad) y fundamentalismos científicos (que proclaman que la Ciencia es el único conocimiento realmente válido; todo conocimiento no científico sería un conocimiento inexacto, aparente).

Es importante destacar de inicio, frente a quienes identifican la Filosofía con la caracterización psicológica de «pensamiento» (ejemplificada en el cartesiano cogito ergo sum), que Bueno siempre señaló que toda sociedad atesora alguna forma de «pensamiento», de «reflexión objetiva» sobre los saberes o técnicas que en ella existen. Este pensamiento público se aproxima al término «filosofía» en un sentido mundano, a la filosofía genitiva, y habitualmente a la definición de filosofía en sentido amplio o lato, tal como la entienden muchos antropólogos, equivalente a la weltanschauung de un pueblo o de una cultura, pues también esta filosofía mundana es una forma de pensar o confrontar los saberes prácticos.

Para Bueno, ya desde el año 1968, en el que polemizó con el filósofo marxista Manuel Sacristán sobre El papel de la filosofía en el conjunto del saber (1970) (o, más concretamente, dentro de los estudios universitarios de la época en España, dado que Sacristán tituló su obra Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, en el año 1968), hay una distinción entre la filosofía mundana y la filosofía académica, es decir, de la filosofía medioambiental con sus tópicos, y la tradición académica iniciada por Platón en el siglo IV a. c., una filosofía de tradición helénica que, al contrario de otras formas de pensamiento, toma como referencia los saberes científicos y políticos de cada presente histórico.

Dentro del contexto de esta filosofía académica que suponemos iniciada en la Academia de Platón, Bueno inició su programa filosófico. Hablamos de los años en que España se aproximaba a la Transición democrática, en la que detectó una serie de tendencias por las que discurría o degeneraba la tradición filosófica. Así, la filosofía académica (no necesariamente universitaria), tendía a convertirse en una filosofía exenta de los problemas del presente; idea cristalizada en las actuales materias de Historia de la Filosofía que se imparten en los centros de Enseñanza Media y Bachillerato, e incluso en las Facultades de Filosofía de las Universidades de nuestro presente, convertida la materia en una suerte de «filosofía de profesores para profesores».

Frente a esta concepción, ya puramente burocrática, aparecería la idea de una filosofía «inmersa en los problemas de nuestro presente», donde el tratamiento de temas populares iría dejando aparcada a la tradición filosófica por unas reflexiones más espontáneas y asistemáticas. Tal y como afirma Bueno en su obra ¿Qué es la filosofía? (1995): «Podríamos entender, ante todo, la inmersión o implantación de la filosofía en el presente en un sentido radical, a saber, en un sentido que llegue a negar a la filosofía cualquier tipo de sustantividad, exenta o actual, declarándola como un saber adjetivo. Por tanto, no sólo como un saber de segundo grado, sino, a la vez, como un saber adjetivo, enteramente inmerso en los saberes mundanos del presente y determinado por ellos».

Sin embargo, Bueno, frente a quienes como Manuel Sacristán consideraban ya entonces la filosofía como una disciplina sustantiva, exenta de los problemas que atañen al presente histórico que nos corresponde, una suerte de doctrina cuya estructura pretenda fundarse en principios axiomáticos e intemporales, exentos de las fluctuaciones del presente y aun del pretérito, señaló que la filosofía es una institución histórica, no espontánea, surgida en el siglo V antes de Cristo, en Atenas, de la mano de Sócrates, Platón y Aristóteles como figuras básicas. El objetivo de esa institución es analizar saberes tenidos por ciertos y cultivados ya en la tradición anterior, tanto egipcia como griega. Se trata de saberes religiosos, geométricos, &c.

Por lo tanto, la Filosofía es una institución que parte no de la ignorancia absoluta, sino de las problemáticas que plantean otros saberes, principalmente las ciencias, y que no pueden ser resueltas por las propias categorías científicas, puesto que las desbordan en el sentido de las Ideas que se constituyen históricamente en torno a los problemas citados. Así citada la formulación, la Filosofía nunca podrá ser la «madre de las ciencias» de la que saldrían, por «corte epistemológico» que diría Althusser, las ciencias actuales, y a la que cabría considerar ya jubilada y simplemente agradecerle los servicios prestados. Esta idea, que era la que defendía Sacristán, fue criticada por Bueno, al señalar éste que la Filosofía académica presupone un estado de las ciencias y las técnicas que sea maduro para constituirse como una disciplina definida. Digamos que las Ideas de las que se ocupa la Filosofía brotan precisamente de la confrontación de los más diversos conceptos técnicos, políticos o científicos a partir de un cierto nivel de desarrollo.

Asimismo, la filosofía desde el materialismo filosófico podría definirse como una disciplina constituida para tratar las Ideas y las conexiones sistemáticas entre ellas. Ideas que brotan de las conceptualizaciones de los procesos del mundo, de un mundo que, en la actualidad, y precisamente por la acción del desarrollo tecnológico y científico, se nos ofrece como una realidad conceptualizada en prácticamente todas sus partes, sin regiones vírgenes mantenidas al margen de cualquier género de conceptualización, ya sea ésta mecánica, zoológica, bioquímica, física, etc. Las Ideas a las que hace referencia Bueno no son subjetivas, ni son eternas, son Ideas objetivas. Por ejemplo, la Idea de Dios no tiene más de 3000 años de antigüedad, y la Idea de Cultura objetiva ronda los dos siglos de antigüedad.

En consecuencia, el materialismo filosófico se enfrenta a la falsa dicotomía entre una filosofía «analítica» dedicada exclusivamente a la ciencia (o lo que Mario Bunge denomina como «filosofía científica», en el fondo una suerte de fundamentalismo científico, como ya citamos más arriba) y una filosofía «continental» dedicada a la interpretación de los textos de autores del pretérito; dicotomía que cabe reinterpretar como la existente entre una filosofía «centrada» en torno a los problemas de la ciencia y una filosofía de carácter cada vez más exento respecto a los problemas del presente, dedicada al análisis de los textos de la tradición filosófica. Frente a todo ello, como decimos, Bueno defiende que el saber filosófico no puede partir de la nada, sino de distintos saberes previos que han conceptualizado nuestro mundo, que no pueden ser sustituidos por la filosofía. Podría decirse que la filosofía estudia precisamente aquellas esferas de la realidad que no pueden ser conceptualizadas. Por ejemplo, el agua a la que hace referencia Tales de Mileto ya no puede ser la misma que la que está conceptualizada por la ciencia física y química, y solamente mediante éstas y otras conceptualizaciones podemos regresar a las Ideas que sobre el agua hayan ido surgiendo.

- ENSAYOS MATERIALISTAS. POR UNA FILOSOFÍA ACADÉMICA MATERIALISTA.

Dos años después de la publicación de El papel de la filosofía en el conjunto del saber, vio la luz Ensayos materialistas (1972), obra de Ontología tras la cual las comparaciones generales entre Bueno y otros autores en su intento sistemático tendían hacia una vulgar simplificación: Bueno era una versión «española» y «muy siglo XX» (por hablar en términos orteguianos) de Hegel. Una de las comparaciones más repetidas, en consonancia con la anterior, fue el considerarle «marxista» por sus referencias constantes a la Unión Soviética ya desde sus primeros años de actividad en Oviedo; en consecuencia, se le atribuía a Gustavo Bueno la pretensión de reconstruir la filosofía marxista, especialmente el materialismo dialéctico o Diamat, sobre las bases filosófico-escolásticas de una filosofía estricta, algo de lo que se habría distanciado en una suerte de «segunda navegación», de «ensayismo político», una vez que dejó de impartir docencia reglada universitaria en 1998, por su presunto distanciamiento respecto a la izquierda política comunista con la que consideran que mantuvo puntos en común inicialmente, en sus planteamientos filosóficos materialistas.

Precisamente, muchos de los críticos de Ensayos materialistas consideraban que Bueno se había convertido en un «prekantiano» por la presunta «estructura centáurica» de su sistema, donde se recuperaban las Ideas de la Metafísica tradicional, las de Alma, Mundo y Dios formuladas por Cristian Wolff (1679-1754) bajo la forma de Primer Género de Materialidad, que se refiere a la materialidad corpórea, el Segundo Género de Materialidad, tanto aquello referido a la «conciencia» como a las formas sociales, y el Tercer Género de Materialidad, referida a las realidades de carácter abstracto, como las formas geométricas, los teoremas científicos, &c.

La reunión de estos tres Géneros de Materialidad es lo que Bueno denomina como mundo de los fenómenos, o mundus adspectabilis, que viene definido preferentemente por la conceptualización realizada por las ciencias (podría decirse que la Ontología viene definida por las ciencias existentes en una época histórica dada). Asimismo, aparecen en esta obra también otras dos Ideas que tuvieron en su día una gran censura, por atribuírseles una raigambre metafísica, más concretamente hegeliana o incluso prekantiana: la Idea Materia Ontológico General (M), que según Bueno es una totalidad crítica, una suerte de límite de la propia actividad filosófica que nos impide ir más allá (no podemos conocer el origen del Universo, por ejemplo), y el Ego Trascendental (E), que Gustavo Bueno definió como el ejercicio de la conciencia filosófica en cada momento histórico.

Desde la perspectiva del materialismo filosófico que ya se estaba desarrollando en Ensayos materialistas, la Metafísica no se hacía corresponder con el Ser, sino con el monismo, la negación del principio de symploké (entretejimiento) enunciado por Platón en su diálogo Sofista, la idea de que ni nada está conectado con nada (el nihilismo), ni todo está conectado con todo (el monismo). Así, la Idea de una Materia Ontológico General es considerada por Bueno una pluralidad indeterminada, infinita, en la que no todo está vinculado con todo. Todo ello implica la negación de un orden o armonía universal. Frente a esta idea de la symploké, Bueno situaba al monismo como ejemplo de la Metafísica. Concretamente, afirma Bueno en 1970, la Metafísica no es el discurso sobre Dios o el Ser, sino «la sustancialización, la desconexión (abstracción formal) de lo que está conectado, la reificación, la hipóstasis o inmovilización de lo que fluye, el bloqueo de los conceptos funcionales, sustituidos por lo que Cassirer llama “conceptos sustanciales” […] si los entes positivamente inmateriales (Dios, ángeles, espíritus, intelecto agente) son entes metafísicos, lo serán no ya por su significado, sino debido que resultan de la operación sustancializadora […] La “idea de Dios” no será metafísica porque designe a un ente transfísico, inverificable, incognoscible, &c., sino porque es la resultante de sustancializar ciertas cualidades o ciertas relaciones, tales como “pensamiento”, “conciencia”, “infinitud”. Otro tanto se diga de las ideas de “espíritu”, “entendimiento agente”. Según esto, llamar “metafísicos” a estos entes “positivamente inmateriales” no es tanto afirmarlos o negarlos, cuanto instaurar un método de análisis genético de sus ideas respectivas».

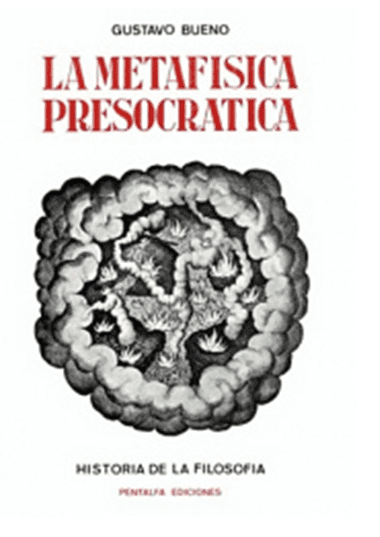

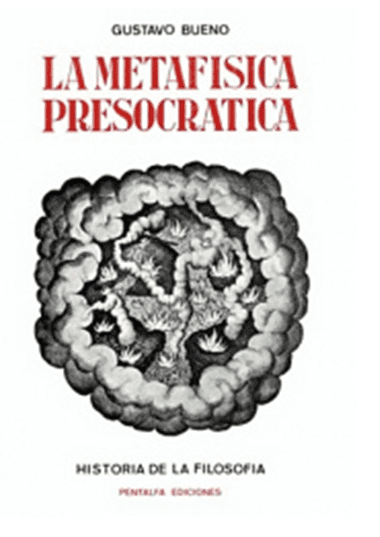

En virtud de esta disposición ontológica, Bueno ensayó en el prólogo de La Metafísica Presocrática (1974), que inauguró la editorial que él fundó, Pentalfa Ediciones, un proyecto de Historia de la Filosofía según el ordenamiento que se les atribuye a las citadas ideas ontológicas en diferentes momentos históricos. Así, en la Edad Antigua la Filosofía es un saber que aparece como crítica a las concepciones mitológicas, siendo moduladas a la escala de principios abstractos que segregan a los sujetos operatorios (el logos de Heráclito, el agua de Tales, etc.), de tal modo que se produce la subordinación de la conciencia filosófica a tales realidades. El Ego Trascendental, el ejercicio de esa conciencia filosófica, es de inicio un Ego mitológico que resulta segregado, de tal modo que la realidad dada a la escala del ser humano queda sometida a principios impersonales (el Agua, el Fuego, el Ápeiron, el Ser, las Ideas).

En la Edad Media, el Ego trascendental se identifica con Dios, el Creador del Mundo, de tal modo que el ejercicio de la conciencia filosófica es la Teología, el desvelamiento de la obra divina. Finalmente, en la Edad Moderna, la inversión teológica propicia que Dios deje de ser aquello de lo que se habla para ser aquello desde lo que se habla, de tal modo que el ejercicio de la conciencia filosófica consiste en poner al ser humano en el centro. El ser humano además es un principio activo, capaz de transformar el mundo, ya sea bajo la forma del materialismo o del idealismo histórico. No obstante, el ser humano sigue estando limitado por una realidad que no puede totalizar (el noúmeno kantiano, el inconsciente de Schopenhauer, lo Absoluto de Hegel, etc.).

No es de extrañar, por lo tanto, que en el ambiente de la época se pensase que Gustavo Bueno simplemente sustituía la Idea metafísica del Ser por la Idea de Materia. Así lo expresaba Fernando Savater el mismo año 1972 en un comentario publicado inicialmente en la Revista Triunfo, que apareció poco después en una recopilación del prolífico escritor vasco, Apología del sofista (1974): «En el materialismo de Gustavo Bueno, la Idea de Materia ocupa el lugar que se guarda tradicionalmente para la Idea de Ser». De tal manera que Gustavo Bueno era sentenciado por autores de la Filosofía inmersa en los problemas del presente, por periodistas como Savater, como un escolástico de ultimísima ola, un superviviente de la liquidación o aggiornamiento de dicha tendencia filosófica. Para otros, Bueno era simplemente un marxista crítico, un heterodoxo que veía en la filosofía escolástica marxista, el Diamat, un elemento a corregir sumergiéndolo en otras fuentes.

Sin embargo, semejante referencia no era más que un esquema clasificatorio para recoger ideas de la tradición filosófica, no una asunción acrítica del realismo escolástico; era una forma de resituar las coordenadas del propio sistema que se encontraba in nuce clasificando y analizando elementos que estaban en la propia tradición filosófica. Pese a que recientes intérpretes de la obra de Bueno, utilizando coordenadas ciertamente extravagantes, pretendiendo que Bueno realizó una suerte de revival del marxismo, en el filósofo español nunca existió un bifrontismo marxista-escolástico, sino una reasunción de ciertos postulados suyos bajo una forma diferente. Tampoco tiene mucho sentido, salvo que se encarezca a Kant por encima de cualquier otro filósofo, poner como referencia al filósofo de Konisberg como fulcro para reconocer lo bueno frente a lo malo, lo kantiano frente a lo prekantiano en el caso de Bueno. Precisamente, Bueno señaló, en crítica al kantismo, que el presunto «giro copernicano» que se le atribuye a Kant, es en realidad una «contrarrevolución ptolemaica», un giro hacia una filosofía que no dejaba de ser escolástica en su método. Allá por el año 2004, en el segundo centenario del nacimiento de Kant, Bueno sentenció que en realidad la «revolución copernicana» proclamada por Kant consistía en una «contrarrevolución ptolemaica», en tanto que se orienta, de algún modo, a restituir al hombre el papel central que como habitante de una Tierra situada en el centro del universo, y de una Tierra en la que había tenido lugar la unión hipostática entre Dios y el Hombre, en la figura de Cristo, ocupaba en el Universo.

Al fin y al cabo, la crítica a la Metafísica realizada por Kant no la negaba, sino que la situaba en otro nivel: negada como forma de conocimiento, al desbordar cualquier tipo de experiencia posible, las Ideas de la Metafísica tradicional, Alma, Mundo y Dios son convertidas en ilusiones trascendentales (ficciones útiles, que dirían los pragmatistas), que sirven de fundamentación de la moral en la Crítica de la Razón Práctica. Por lo tanto, situar a Kant como la criba para distinguir la verdadera filosofía de la falsa filosofía es algo puramente ideológico, pues como afirmó Gustavo Bueno en 2004, «el giro copernicano en la Historia lleva el nombre de Humanismo democrático, del hombre como fin y no como medio de la Democracia y de la Paz perpetua. Nuestra época habría ido, según esto, más allá de Kant, precisamente tras el control de la bomba atómica y la supresión de la pena de muerte (asunto que muchos consideran como la pars pudenda del pensamiento kantiano)».

Además de estas consideraciones acerca de la Filosofía de Gustavo Bueno, hay que añadir la cuestión estilística, o mejor dicho el género literario utilizado por Gustavo Bueno para expresar su Filosofía. Si bien para la mayoría de la gente la Filosofía ha de expresarse por medio de austeros y monolíticos tratados, para Bueno es el ensayo el género literario filosófico por excelencia. Dedicaremos el siguiente punto de nuestro trabajo para explicar por qué Bueno utilizó este género literario, enraizado en la propia Filosofía pensada y expresada en el idioma español.

- EL ENSAYO COMO FORMA EN LA QUE CRISTALIZA EL SISTEMA DEL MATERIALISMO FILOSÓFICO.

Como ya hemos visto, Gustavo Bueno fue considerado de manera muy errónea por sus contemporáneos universitarios, y también por muchos estudiantes y curiosos que coincidieron con él en los tiempos de la lucha antifranquista, como un filósofo sistemático que tomaba como referencia la idea de sistema que poseyó Hegel. No faltarán profesores que, tras haber conocido a Bueno, señalasen en sus clases que el materialismo filosófico era una suerte de sistema deductivo, donde se intentaba forzar, como quien intenta introducir un cuerpo en el estrecho lecho de Procusto, la compleja realidad en unos esquemas apriorísticos, sumamente rígidos. No fueron pocos los que criticaron su querencia por el análisis y la crítica de carácter dialéctico, considerando la proliferación de tablas y clasificaciones en sus libros como una manía hegeliana.

Ninguno de estos curiosos críticos pareció darse cuenta que el clasificar no es un imperativo dogmático instaurado por Hegel o por cualquier filósofo contemporáneo, sino la necesidad de la dialéctica filosófica, el agotamiento de todas las alternativas posibles antes de abordar un problema. La «manía de clasificar» señalada por Platón en el Sofista no es simplemente una manía o vicio, sino que viene justificada por una cuestión dialéctica: las clasificaciones mantendrán su vigencia mientras no haya una alternativa mejor. Esto es, las clasificaciones establecidas por el sistema del materialismo filosófico se mantendrán vigentes mientras no se puedan desbordar desde sistemas alternativos, o bien hasta cuando desde el propio sistema se encuentre una alternativa más potente.

Así, no resulta extraño que tras el fin de su docencia reglada universitaria en 1998, los mismos críticos que desde tan misérrimos postulados considerasen a Bueno como un filósofo sistemático al estilo de Hegel, le convirtieran, paradójicamente, en un ensayista que habría iniciado una suerte de «segunda navegación», dedicado exclusivamente a la publicación de obras «de carácter político y social» o, en el colmo de la miseria analítica, en autor de obras «de filosofía mundana» (demostrando su ignorancia al respecto de la distinción entre filosofía mundana y académica formulada por Bueno ya en 1972); más aún, la fecha de su «deriva mundana» fue trasladada de forma retrospectiva e interesada incluso antes de la citada fecha; concretamente, después de 1995, con la publicación del libro ¿Qué es la filosofía?, cuyas tesis dejaban en evidencia a la filosofía universitaria como filosofía exenta de los problemas del presente.

Así, la publicación de obras como El mito de la cultura (1996), España frente a Europa (1999), Telebasura y democracia (2002) El mito de la izquierda (2003), Panfleto contra la democracia realmente existente (2004) España no es un mito (2005), La fe del ateo (2007), El mito de la derecha (2008) o El fundamentalismo democrático (2010), fueron consideradas bien producto de esa deriva mundana, o bien ni siquiera se consideraron dignas de atención. Sin embargo, con semejantes críticas parece darse a entender que obras como los citados Ensayos materialistas (1972) u otros como el Primer ensayo sobre las categorías de las «ciencias políticas» (1991) o El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión (1985), anteriores a esa presunta tendencia, no fueran ensayos sino una suerte de tratados sistemáticos, de verdadera filosofía, frente a una filosofía considerada más «mundana».

Un ejemplo paradigmático de esta interpretación, verdadera «miseria de la Historia de la Filosofía» es el artículo obituario del historiador de la filosofía española Gerardo Bolado respecto a Gustavo Bueno, que analizaremos con mayor profusión más adelante. El señor Bolado afirma en su artículo de 2017 que, entre 1996 y 2016, «Gustavo Bueno dio rienda suelta a su radicalismo filosófico en una suerte de filosofía mundana [sic], vertida en ensayos, que se ordenaba a triturar dialécticamente los mitos, alimentados a su juicio en la opinión pública de la democracia española por cierto fundamentalismo socialdemócrata, afín al PSOE, en el cual situaba no sólo a “intelectuales”, sino también a influyentes catedráticos universitarios de filosofía. A su juicio, sin esa proyección pedagógica de la filosofía académica, la conciencia individual de los ciudadanos se hundiría en el infantilismo y la irracionalidad».

Asimismo, Bolado llega a señalar, mostrando una considerable ignorancia, que «esta obra ensayística de Bueno pretende desmitificar la conciencia individual de los ciudadanos de la joven democracia española mediante una dialéctica que establece ideas en el lugar de los mitos que confunden su opinión pública, y pueden llevarla a decisiones políticas erráticas que comprometan su destino histórico [sic]» y culmina descalificando de forma velada a quienes «han interpretado estos ensayos críticos como desarrollos del materialismo filosófico y parte esencial de su sistemática». Quizás el señor Bolado, al igual que otros, no reparó en que el rótulo «ensayo» venía siendo utilizado explícitamente por Bueno desde el año 1972, cuando era no un «filósofo mundano» sino un «filósofo académico» …

Y es que este historiador desconoce cuáles fueron los motivos, más allá de los burocráticos (obtención de la correspondiente cátedra universitaria por oposición), que condujeron a Bueno a trasladarse en 1960 desde la ciudad de Salamanca, donde ejercía la docencia a nivel de Bachillerato, hasta la Universidad de Oviedo. Dejando al margen la Revolución de Octubre de 1934, que consideró como un hecho histórico de primera magnitud, Bueno siempre mostró predilección y seguimiento de la obra del filósofo asentado en Oviedo Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), especialmente por la redacción de su Teatro Crítico Universal (8 tomos, 1726-1740), considerado como el principal hito de la filosofía en lengua española. El propio Bueno afirmó en una entrevista concedida a la prensa local ovetense en 1978: «Feijoo es uno de los motivos esenciales de mi simpatía por Asturias. Lo he dicho muchas veces, en entrevistas».

La obra del benedictino Feijoo, compuesta por una serie de «ensayos sobre todo género de materias, para desengaño de errores comunes», fundó verdadero estilo y es también algo plenamente reconocido en la Filosofía Española posterior el uso del ensayo como vehículo de expresión. Los famosos Unamuno y Ortega, los filósofos españoles que gozan de mayor prestigio a nivel internacional, siempre tuvieron querencia al ensayismo y no a la obra filosófica en forma de tratado aparentemente cerrado, «científico». Una contraposición también artificiosa, puesto que los ensayos no son necesariamente textos breves, frente a los tratados como textos extensos. En realidad, el ensayo ha sido considerado un género centáurico dentro de la literatura, utilizado tanto para la ficción como para las disciplinas más prolijas. El propio Bueno, en una ponencia presentada en 1964 conmemorando los dos siglos del fallecimiento del filósofo benedictino, afirmo que el ensayo se caracteriza por ser un género literario de una enorme flexibilidad: «La flexibilidad del nuevo género es inmensa: por la temática, por la estructura interna, por la extensión. Hay ensayos que ocupan unas páginas, como un Discurso de Feijoo; otros ensayos son “de gran tonelaje”, como el de Locke».

Sin embargo, muchos de quienes encarecen el valor de la obra de Ortega como el filósofo más importante de España en el siglo XX, destacan que fue su querencia al ensayismo lo que provocó que su obra careciera de sistematismo, lo que llevaría a considerarlo no como genuino filósofo, sino como un mero «ensayista». Sin embargo, el juicio que quepa realizar sobre la obra de Ortega no puede reducirse al vehículo de expresión utilizado, sino más bien a la propia impotencia de Ortega.

Tal es el caso de una rama más «germanófila» de la filosofía española contemporánea, caso del profesor mejicano de origen español Eduardo Nicol, que considera que el ensayo no es filosofía en un sentido estricto, sino una especie de «centauro» entre la Literatura y la Filosofía. Así, en su obra El problema de la filosofía hispánica (1998), señala que «El ensayo se encuentra, pues, a medio camino entre la pura literatura y la pura filosofía. El hecho de ser un género híbrido no empaña su nobleza, como una banda siniestra en el escudo». Sin embargo, aunque Nicol no niega la legitimidad del género ensayístico para filosofar, afirma que, aun siendo legítimo, «no es título de soberanía. Quiero decir que el ensayo no puede ser demasiado literario sin dejar de ser ensayo, sin dejar fuera mucho más de lo que en el cabe. El ensayo es casi literatura y casi filosofía. Todos los intermedios son casi los extremos que ellos unen y separan a la vez. Pero como es un género y un artificio, tiene sus caracteres propios y debe cultivarse siguiendo las reglas del arte. Una de las primeras reglas tácitas es la que prohíbe decir algo que no se entienda en seguida. Cada género delimita el campo de sus posibles oyentes o lectores. Siempre hay o debe haber una cierta consonancia entre la forma y el fondo de un género y el carácter de los lectores».

Y pese a que Nicol también reconoce en dicha obra que el ensayo se dirige a «la generalidad de los cultos», este género corresponde a «la generalidad de los temas» que pueden tratarse en estilo de ensayo, y la generalidad en el estilo mismo del tratamiento, por lo que «El ensayista puede saber, sobre el tema elegido, mucho más de lo que es justo decir en el ensayo. La obligación de darse a entender no implica solamente un cuidado de la claridad formal, sino la eliminación de todos aquellos aspectos técnicos, si los hubiere, cuya comprensión implicaría en el lector una preparación especializada». En consecuencia, «en el ensayo no se pueden analizar los grandes problemas. O, mejor dicho: se puede discurrir sobre algunos grandes problemas, pero no sobre todos, y sin llegar a su fondo».

En el fondo, Nicol vive preso de la idea germánica de la filosofía como una Ciencia (en el sentido que el idealismo alemán otorgó a la Metafísica), digna únicamente de un tratado vigoroso e interminable: «Lo mismo ocurre con la filosofía. Como el ensayo es una forma menor, no cabe desarrollar en él ningún proyecto majestuoso. Las grandes ideas, con su corte sistemática de ideas subordinadas, requieren mayor espacio. Por tanto, la tarea de llenar este espacio, que es en verdad la tarea de crearlo, emplea unas técnicas completamente distintas que las del ensayo, desde la concepción misma del proyecto». Así, Nicol denigra el ensayo como género menor, marginal: «Es ella, la filosofía sistemática, la que se ofrece siempre in statu nascendi. El ensayo filosófico es como una pausa en esa actividad generadora de pensamiento, como una ocupación marginal, respecto de la teoría, aunque sea central respecto de la vocación del ensayista».

Esto es, para Nicol los ensayos son siempre textos menores; dicho de otro modo, acorde con lo que aquí estamos discutiendo: el filósofo exiliado en Méjico no consideraría a Ensayos materialistas, en caso de haber tenido acceso a él, como un ensayo «de gran tonelaje», por usar la expresión de Bueno en su trabajo de 1966, sino como un tratado escrito por el propio Gustavo Bueno previo a su «deriva mundana», ensayística.

Olvidemos no obstante a estos autores errados y centrémonos en lo importante, en la forma ensayística como la propia del sistema filosófico. Cuando se aborda la lectura de las obras de Feijoo, la primera característica de éstas, al menos en los ocho volúmenes de su Teatro Crítico Universal, es la de ser presentadas en forma de ensayos que tratan «de todo género de materias, para desengaño de errores comunes». De hecho, es un lugar común considerar a Feijoo como el fundador del ensayo filosófico en lengua española, o incluso el fundador de la filosofía en lengua española. Así lo afirmó Arturo Ardao: «el benedictino gallego Benito Jerónimo Feijoo resulta ser, en el XVIII el fundador de la filosofía de lengua española, comprensiva de entonces en adelante, tanto de la filosofía española como de la filosofía hispanoamericana».

Pese a que al movimiento «ilustrado» en el que se ha situado a Feijoo, en contraposición a la filosofía escolar de otras épocas, se le ha atribuido una suerte de eclecticismo o mezcla de empirismo y criticismo, el propio Feijoo señala que su crítica tiene un sentido preciso: la criba, la clasificación de determinadas posturas enfrentadas entre sí. Por algo Gustavo Bueno ha señalado que Feijoo y su Teatro Crítico Universal se sitúa en la misma línea histórica que El Criticón de Baltasar Gracián y El Criterio de Jaime Balmes. El propio Feijoo afirmaba disponer de sistema filosófico, inspirado en el escolástico, poniendo como referente principal a Aristóteles.

El sistematismo de Feijoo, del que bebe Gustavo Bueno, es precisamente la forma del ensayo, forma que es necesario definir. ¿Qué es un ensayo? Para Gustavo Bueno, es el producto lógico de dos clases relativamente independientes: la de los escritos en que se expone de forma discursiva una teoría, y la de los escritos redactados en el idioma nacional. Esto implica dos cuestiones fundamentales: la primera, la necesidad de una serie de nexos de semejanza y causalidad en los que introducir los fenómenos estudiados, es decir, la teoría desde la que se analizan los hechos; la segunda, el utilizar un lenguaje nacional, en este caso el español.

Precisamente, al utilizar de la lengua común, el español, al redactar en un idioma nacional usa la semántica y la sintaxis de este idioma en la época determinada de su desarrollo histórico. De este modo, al usar la lengua común, Feijoo se dirige no a una fracción culta de la población, sino al vulgo, entendido como categoría de la ontología humana. Afirma Bueno respecto a Feijoo en 1966: «El vulgo es el pueblo, ese pueblo a quien Feijoo dedica su primer Discurso, no el pueblo infalible de los románticos, ni menos el “pueblo necio” a quien hay que halagar; sino más bien el hombre en tanto que necesita opinar sobre cuestiones comunes que, al propio tiempo, nos son más o menos ajenas: el hombre enajenado, por respecto a asuntos que, no obstante, tiene que conocer».

Las temáticas tratadas por Feijoo, que aparecen bajo el rótulo de «discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes», tal y como se muestra en el título del Teatro Crítico Universal, señalan su característica filosófica, es decir, ligada a la tradición de la filosofía académica, y que no pueden ser contenidas en ninguna categoría concreta, sino resueltas analizando las Ideas filosóficas que implican. De este modo, es normal que el propio Feijoo afirme en el Prólogo al Tomo I de su Teatro Crítico Universal que «No niego que hay verdades que deben ocultarse al vulgo, cuya flaqueza más peligra tal vez en la noticia que en la ignorancia; pero ésas ni en latín deben salir al público, pues harto vulgo hay entre los que entienden este idioma; fácilmente pasan de éstos a los que no saben más que el castellano». Vulgo será así todo aquel que no pertenezca al ámbito de la filosofía académica.

Y son estas cuestiones, en las que nadie puede reclamar la autoridad de experto, pues todos son, de una forma u otra, vulgo, aquellas que forman la base y el material a tratar en el ensayo filosófico. El propio Bueno lo señala: «Precisamente el ensayo constituye uno de los lugares óptimos en los que tiene lugar la ósmosis entre el lenguaje nacional y el lenguaje científico, o técnico. El ensayo puede intentar el uso de tecnicismos, a condición de incorporarlos al lenguaje cotidiano». Para decirlo más claramente: es en el ensayo donde se produce no sólo la incorporación del vocabulario académico al lenguaje común, sino donde las diferentes teorías (sociológicas, científicas, míticas, &c.), encuentran una intersección.

Es decir, la lengua nacional será desde entonces el vehículo de expresión de la Filosofía y el análisis de esas Ideas filosóficas que están intersectadas en los distintos campos categoriales, y que por no ser materia de ningún especialista, nadie puede reclamarlas para uso exclusivo suyo. El ensayo filosófico no admitirá demostración (convictio), aunque ello no implica que no pueda ser una forma de conocimiento (cognitio), una vez lograda la analogía entre diversas esferas categoriales: «El ensayo, en tanto que es interferencia de diversas categorías teoréticas, aunque teorético él mismo, no es científico. Es decir, el ensayo no admite, por estructura, la demostración, en tanto que una demostración científica sólo puede desarrollarse en el ámbito de una esfera categorial. […] La analogía —entendida como analogía entre diferentes esferas categoriales— es el procedimiento específico del ensayo y, casi diría, su procedimiento constitutivo. Diríamos que, cuando un escritor ha logrado acopiar varias analogías certeras, tiene ya la materia para un buen «ensayo».

Pero incluso Ortega, antes que Bueno, señala en sus Meditaciones del Quijote (1914) exactamente las mismas ideas, que el ensayo filosófico tiene una prueba implícita y no una demostración en sus líneas. Sin embargo, Ortega comienza minusvalorando sus propias pretensiones, al señalar que «no son filosofía, que es ciencia», sino meros ensayos: «Estas Meditaciones, exentas de erudición —aún en el buen sentido que pudiera dejarse a la palabra—, van empujadas por filosóficos deseos. Sin embargo, yo agradecería al lector que no entrara en su lectura con demasiadas exigencias. No son filosofía, que es ciencia. Son simplemente unos ensayos».

Para justo después señalar que «el ensayo es la ciencia, menos la prueba explícita. Para el escritor hay una cuestión de honor intelectual en no escribir nada susceptible de prueba sin poseer antes ésta. Pero le es lícito borrar de su obra toda apariencia apodíctica, dejando las comprobaciones meramente indicadas, en elipse, de modo que quien las necesite pueda encontrarlas y no estorben, por otra parte, la expansión del íntimo calor con que los pensamientos fueron pensados. Aun los libros de intención exclusivamente científica comienzan a escribirse en estilo menos didáctico y de remediavagos; se suprime en lo posible las notas al pie, y el rígido aparato mecánico de la prueba es disuelto en una elocución más orgánica, movida y personal». De tal modo que «Yo sólo ofrezco modi res considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas. Invito al lector a que las ensaye por sí mismo, que experimente si, en efecto, proporcionan visiones fecundas: él, pues, en virtud de su íntima y leal experiencia, probará su verdad o su error». Es decir, Ortega arrastra los prejuicios del idealismo alemán (la filosofía es ciencia cuando se expresa a través de tratados, los ensayos sólo ofrecen puntos de vista) mezclados con esa característica que atribuye Bueno al ensayo de presentar analogías, no demostraciones.

Pero, al igual que sucede con Ortega, quienes no comprenden la naturaleza del ensayo filosófico también miran a filósofos ensayistas como a Feijoo como un simple «polígrafo», como escritor asistemático. Sin embargo, el propio benedictino era consciente de la importancia del ensayo filosófico como marco donde componer sus teorías, como objeto formal donde se van recapitulando materiales muy diversos. Tal y como señala el benedictino en el citado Prólogo al Tomo I del Teatro Crítico Universal: «Debo no obstante satisfacer algunos reparos, que naturalmente harás leyendo este tomo. El primero es, que no van los Discursos distribuidos por determinadas clases, siguiendo la serie de las facultades, o materias a que pertenecen. A que respondo, que aunque al principio tuve este intento, luego descubrí imposible la ejecución; porque habiéndome propuesto tan vasto campo al Teatro Crítico, vi que muchos de los asuntos, que se han de tocar en él, son incomprehensibles debajo de facultad determinada, o porque no pertenecen a alguna, o porque participan igualmente de muchas. Fuera de esto hay muchos, de los cuales cada uno trata solitariamente de alguna facultad, sin que otro le haga consorcio en el asunto. […] De suerte, que cada tomo, bien que en el designio de impugnar errores comunes uniforme, en cuanto a las materias, parecerá un riguroso misceláneo. El objeto formal será siempre uno. Los materiales precisamente han de ser muy diversos».

Esta forma ensayística de presentarse la Filosofía española, ya no sólo de parte de Feijoo, Unamuno u Ortega, sino del propio Gustavo Bueno, tiene también consecuencias sobre la forma de concebir los sistemas filosóficos. Gustavo Bueno concebirá su sistema filosófico, el materialismo filosófico, como un sistema ya no deductivo, al modo del idealismo alemán, sino como un sistema estromático, donde diversas esferas de la realidad van relacionándose en platónica symploké. Veremos a continuación las consecuencias de tal concepción a la hora de valorar la propia actividad filosófica.

- EL SISTEMA DEL MATERIALISMO FILOSÓFICO NO ES DEDUCTIVO, SINO «ESTROMÁTICO».

Partiendo de la concepción ensayística de la Filosofía, en la que las cuestiones filosóficas no pueden distribuirse en clases, por ser tan vasto el campo a abarcar, puesto que o bien no pertenecen a alguna, o bien participan de muchas, Gustavo Bueno planteó su sistema como una totalidad que no estaba cerrada, sino abierta, susceptible de ser recompuesta a través del tejer y entretejer constante del filósofo, siguiendo la metáfora platónica de la symploké.

De hecho, el propio sistema del materialismo filosófico fue redefinido por Bueno después de la publicación de Ensayos materialistas, redefinición que cristalizó en un artículo en 2009 titulado El puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico, como una filosofía que trata del Universo y no de la Materia o del Ser (como falsamente le habían atribuido sus primeros críticos, caso de Savater); esto es, que supone grandes tramos de la realidad que no están formalizados institucionalmente, que no se encuentran dados a la escala humana, la del Ego trascendental (E) (el monismo de la sustancia, tan característico tanto del materialismo dialéctico como el idealismo absoluto, carece de sentido, es metafísico), y que por lo tanto impiden la totalización de la omnitudo rerum, de la Materia Ontológico General (M).

En este aspecto, el materialismo filosófico no es un sistema axiomático sino estromático (siguiendo la idea planteada por Clemente de Alejandría en el siglo III en su libro Stromata, literalmente «tapices»), es decir, que es como una suerte de tapiz que va tejiéndose sin un marco definido. Y es que el propio Bueno se distanció frente a la idea sistemática de Hegel u otros, de carácter puramente deductiva dentro del monismo metafísico del Ser, donde todo se deducía de todo, rompiendo con el principio platónico de symploké. En ese sentido, no podía ser que Bueno definiese su Filosofía del Derecho o su Filosofía de la Ciencia como si fueran ya tratados cerrados (como si la suya fuera la filosofía final, el Fin de la Historia), porque el continuo tejer y destejer de la filosofía, siguiendo el principio platónico, puede obligar a rectificar posiciones. De hecho, el propio Hegel es reconocido como un filósofo que habría caído en logomaquias y en una gran contradicción, pues basó su sistema en la existencia del principio de contradicción, esto es, que las cosas pueden ser y no ser a un tiempo, lo que supone paradójicamente el arrumbamiento de toda posibilidad sistemática, como bien reconoce Gadamer al analizar la dialéctica hegeliana: «Precisamente aquello que Platón ofrece contra los sofistas como el requerimiento del pensar filosófico, lo llama Hegel la sofistiquería del entendimiento y de la imaginación. ¿No habría que concluir que el procedimiento propio de Hegel, que deja sin especificar los respectos al objeto de exacerbar las determinaciones empujándolas hacia la contradicción, sería llamado sofística por Platón y Aristóteles?».

De hecho, la propia Idea de Sistema utilizada por Gustavo Bueno deja en entredicho muchas de las nociones tradicionales que sobre los sistemas se han mantenido. Por ejemplo, la que sostiene Von Bertalanffy en su Teoría general de los sistemas, donde considera que la realidad es un todo en el que los distintos teóricos (físicos, biólogos, matemáticos, etc.), aíslan artificiosamente una serie de conjuntos de elementos en interacción mutua, a lo que se denomina como «sistemas»: «Puede tomarse como característica de la ciencia moderna el que este esquema de unidades aislables actuantes según causalidad unidireccional haya resultado insuficiente. De ahí la aparición, en todos los campos de la ciencia, de nociones como las de totalidad, holismo, organismo, Gestalt, etc., que vienen a significar todas que, en última instancia, debemos pensar en términos de sistemas de elementos en interacción mutua».

Así, para Bertalanffy, un organismo vivo es un sistema, puesto que «Considerado el organismo como un todo, muestra características similares a las de los sistemas en equilibrio. Hallamos, en la célula y en el organismo multicelular, determinada composición, una razón constante entre los componentes, que a primera vista recuerda la distribución de componentes en un sistema químico en equilibrio y que, en gran medida, persiste en diferentes condiciones, luego de perturbación, con distintos tamaños corporales, etc.; hay independencia de la composición con respecto a la cantidad absoluta de los componentes, capacidad reguladora después de perturbaciones, constancia de composición en condiciones cambiantes y con nutrición cambiante, etc.».

Pese a que luego Bertalanffy reconoce que «se dan sistemas en equilibrio en el organismo», esto no niega, a juicio suyo el carácter de sistema, sino su carácter de «sistema abierto». Sin embargo, desde el materialismo filosófico no puede considerarse un organismo, un cuerpo, como un sistema, sino una unidad compuesta de varios sistemas diferentes, una totalidad sistática. Los sistemas, por el contrario, son totalidades sistemáticas, distintos elementos entrelazados peculiarmente, pero de distintos órdenes. No es lo mismo el sistema de la tabla periódica de los elementos, compuesto de totalidades suprasistáticas, que el sistema nervioso central, que se encuentran dentro del cuerpo humano, como sistema intrasistático.

Desde el punto de vista del sistema del materialismo filosófico, al no ser éste un sistema deductivo, Bueno siempre sostuvo que todo sistema opuesto, por muy metafísico que pueda parecer, contiene en sí mismo algún componente materialista. Más aún, como sostuvo ya en Ensayos materialistas en 1972, que solamente un sistema filosófico puede ser filosofía verdadera en tanto que pueda ser caracterizado, aun parcialmente, como materialista: «el materialismo no es una doctrina filosófica más o menos respetable y defendible entre otras. El materialismo estaría tan característicamente vinculado a la conciencia filosófica que toda filosofía verdadera ha de ser entendida como materialista, incluyendo, por tanto, aquellas construcciones filosóficas que pueden ser consideradas como no materialistas, y que habrán de aparecérsenos como necesitadas de una enérgica, aunque rigurosa y probada, reinterpretación».

Es una realidad que, en un argumento lógico, dotado de premisas y conclusión, desde premisas verdaderas se puede llegar a conclusiones verdaderas, y desde premisas falsas a conclusiones verdaderas; sólo está prohibido que desde premisas verdaderas lleguemos a conclusiones falsas. Análogamente, desde premisas idealistas se puede llegar a conclusiones materialistas (la tan invocada influencia del idealismo histórico de Hegel en el materialismo histórico de Marx, la famosa «vuelta del revés»), y por lo tanto, hay ciertas partes de un sistema pueden transformarse, con ligeros retoques, en un ensayo inteligible al margen del sistema; y no ya porque fuera independiente de todo sistema sino porque podría ser compatible con sistemas diferentes.

Es decir, existen ciertas líneas o tejidos que confluyen en diversos sistemas, que pueden «tejerse y destejerse», sin perjuicio de que haya una serie de hilos básicos o incluso «rúbricas», que pueden coincidir con algunas disciplinas filosóficas históricamente configuradas, como la Filosofía del Derecho, la Filosofía de la Ciencia, la Filosofía de la Historia, Filosofía de la Lógica, etc., que entenderemos como totalidades sistáticas que pueden integrarse en una totalidad sistemática, el sistema filosófico. Pero no a título de filosofías «centradas» en las ciencias, la Historia, la Lógica, &c., sino como disciplinas involucradas entre sí, por la propia ligazón que confiere el sistema a esas partes suyas.

- LA TEORÍA DE LAS OLEADAS Y EL MATERIALISMO FILOSÓFICO.

- La «teoría de las generaciones» de Gerardo Bolado.

Fallecido Gustavo Bueno, los escritos que aparecieron en homenaje a su vida y obra fueron numerosos y sumamente diversos. Sin embargo, uno de los temas más habituales dentro de los mismos ha sido la fasificación de su vida y por supuesto de su obra, buscando las principales etapas de desarrollo del sistema en torno a hitos fundamentales en su biografía. El anteriormente citado artículo obituario de Gerardo Bolado, aparte de considerar las últimas dos décadas de la obra de Gustavo Bueno como propias de un período «mundano» (aunque como veremos prolonga bastante más atrás la época), frente al «académico» anterior (confundiendo de manera palmaria la filosofía de tradición académica con la universitaria), pretende periodizar la producción filosófica de Bueno dependiendo de las instituciones a las que se hubiera ligado, especialmente la universitaria que es considerada como la única depositaria de la filosofía académica o, en expresión de Bolado, «oficial».

El artículo de Gerardo Bolado publicado en 2017 resume la vida y obra de Bueno con un trazo muy grueso, al tiempo que contrapesa su visión pesimista sobre parte del «oscuro período» que a Gustavo Bueno le habría tocado vivir con otros más «luminosos», relacionados exclusivamente con su etapa universitaria. Es obvio que Bolado se alinea dentro de una corriente reiterativa y cansina acerca del «tiempo de silencio» que según ellos constituyó el franquismo, resultando así inaceptable el «afán por defender sus años de formación, docencia e investigación durante el Franquismo» que mantuvo Bueno; y es que «Bueno no sólo hizo caso omiso de la desastrosa ruptura cultural y filosófica que se produjo después de la Guerra Civil, sino que sacó la conclusión de que era posible hacer filosofía contemporánea donde la libertad había sido hurtada por el anacronismo cultural y filosófico, y por la represión política e ideológica»; de esta manera, Bueno «repitió acríticamente las falsas consignas de la filosofía oficial —esta, al contrario de la filosofía oficial «democrática», no es digna de consideración para Bolado— sobre la vuelta de Ortega a España y la situación de libertad y de privilegio que, según aquella, disfrutaron tanto él y su Escuela, como Xavier Zubiri en la segunda mitad de los años 40».

Planteamiento capcioso, puesto que no sólo es un hecho que Xavier Zubiri, al igual que le sucedió a Julián Marías, en otros términos, no fue perseguido por el franquismo por motivos políticos (como ha pretendido interpretarse retrospectivamente), sino que fue alejado de la universidad por las corrientes dominantes en su seno, en su caso por haber pasado de religioso a secularizado, además de gozar de amplias simpatías de los jerifaltes principales del régimen franquista. Además, leyendo a Bolado pareciera que Bueno estuviera atribuyendo «libertad de cátedra» a los citados para criticarlos, cosa que puede entenderse desde los rígidos esquemas del historiador, pero no es así en absoluto. Lo cierto es que el propio Gustavo Bueno reconoció, sin haber sido especialmente afecto al régimen franquista (más bien al contrario desde la década de 1960), que había gozado él también de «libertad de cátedra»: cada vez que tenía ocasión, ya fuera en artículos o en entrevistas, reconocía explícita y abiertamente que, mientras no se nombrasen personajes del régimen franquista, en la práctica podía hablarse en las clases y publicaciones de lo que uno quisiera (de Marx y El Capital, por ejemplo, sin que los espías de la política franquista apenas pudieran reseñar en sus lecciones y conferencias las veces que había citado a los distintos autores marxistas). Ideas que, por supuesto, no encajan dentro de la ideología vigente en España respecto al franquismo. Y es que el antifranquismo retrospectivo, de retrovisor, es una visión excesivamente sesgada como para ser tomada en serio…

Recientemente, el 4 de Enero de este año 2024, el ex político socialista y escritor Pedro de Silva, amigo de Gustavo Bueno, reseñaba en un artículo periodístico que la «provocadora e inasumible deriva de las opiniones políticas de su última etapa no puede devaluar el peso y medida de su pensamiento y magisterio durante décadas, e incluso se compensa con el arriesgado compromiso en tiempos del franquismo tardío». Nuevamente encontramos en un amigo personal de Bueno, que fue además Presidente del Gobierno del Principado de Asturias durante la década de 1980 y desde su cargo político mantuvo relación cercana con el filósofo, el mismo juicio sesgado y contradictorio. Es decir, por un lado de Silva aplaude que Bueno, durante la década de 1960, hubiera mantenido cierta cercanía con las corrientes políticas antifranquistas (cercanía que sirve a ciertos intérpretes para proclamar el inequívoco «marxismo» de Gustavo Bueno. Incluso sesudos historiadores afirman, sin prueba alguna que lo confirme, que Bueno era militante con carnet del Partido Comunista de España…). Sin embargo, cuando esa militancia se convierte en crítica a la socialdemocracia imperante en España como «bloque de poder» predominante en la democracia actual, torna en «provocadora e inasumible deriva». Y es que en política parece inevitable tener que pagar peaje…

Sigamos no obstante con la descripción que realiza Gerardo Bolado. Gustavo Bueno decidió estudiar Filosofía, motivado por las cuestiones gnoseológicas y por la positiva influencia del profesor Eugenio Frutos Cortés. Bueno inició la licenciatura en la Universidad de Zaragoza, y «escribió su tesis doctoral en la Sección de Filosofía de la Universidad Central de Madrid durante la ominosa década de los 40, cuando se estaba produciendo la reorganización de los estudios de Filosofía bajo el signo de la escolástica tomista y la tutela de la Orden de Predicadores, y con un cuerpo docente provisional ocupando las cátedras universitarias». No obstante, tal y como describe Gerardo Bolado, Frutos Cortés era diferente al ambiente neoescolástico y nacional católico imperante (era un «orteguiano»), lo que es nombrado positivamente por el historiador, ya que a través de García Morente y Ortega «tenía conocimiento de la tradición filosófica alemana contemporánea, de manera especial de la fenomenología de Husserl. En los años treinta, debió de interesarse por la ontología fundamental de Heidegger, por la literatura existencial francesa de finales de los años treinta y por la incipiente recepción de lógica y filosofía de la ciencia anglosajona en Cataluña que protagonizó antes de la Guerra especialmente García Bacca». Como vemos, en las influencias iniciales de Bueno no hay un solo rastro de presencia marxista…

Bolado señala que Bueno vivió hechos muy dramáticos de la España contemporánea: no sólo la Guerra Civil y el primer franquismo, sino que además «era el catedrático de Fundamentos de Filosofía en la Universidad de Oviedo, cuando intervino en la Transición política que siguió a la muerte del dictador, Francisco Franco, proponiendo el materialismo filosófico de una nueva España republicana y socialista [sic]», lo cual resulta difícil de interpretar: ¿se refiere al socialismo de la izquierda socialdemócrata, o quizás al socialismo soviético? Cuando Bueno menciona el socialismo en Ensayos materialistas, en 1972, se refiere a un socialismo genérico, pues «el Socialismo no constituye la cancelación de la Filosofía, sino precisamente su verdadero principio. […] la dialéctica de la razón debe siempre pasar […] por el episodio del Ego corpóreo (como sujeto de responsabilidad), será siempre necesaria la disciplina filosófica como instrumento mismo de la moral socialista. Porque la disciplina filosófica asume ahora como tarea específica […] la colaboración al proceso de eliminación de las representaciones inadecuadas del Ego (infantiles, pero también gnósticas, o capitalistas-residuales, competitivas), no ya en el sentido de su adormecimiento (propio, p. ej., de la mentalidad del “consumidor satisfecho” del socialismo del bienestar), sino en el sentido de la instauración de juicio personal crítico, sin el cual es absolutamente imposible una sociedad democrática».

En general, Gerardo Bolado cae en lo que ha sido denominado como Memoria Histórica, vigente por ley en el momento en el que escribió su artículo, y actualmente denominada «memoria democrática», es decir, pura y simple ideología al servicio del «bloque de poder» dominante en la España democrática actual, la socialdemocracia comandada por el PSOE, que denuesta el franquismo por considerarlo un «tiempo de silencio», «cuatro décadas de oscuridad», previos a la luz de la democracia. Con semejantes ingenuidades se gobierna…

Además de toda esta tétrica y partidista presentación, Gerardo Bolado usa el concepto de «escuela» en lugar del de «sistema», lo cual no tiene por qué ser algo negativo (intenta poner en valor que Gustavo Bueno no fue un filósofo solitario, sino que creó escuela, un grupo propio de seguidores), aunque después se verá como un criterio insuficiente: «El catedrático de Fundamentos de la Universidad de Oviedo figuraba como la cabeza de una escuela con una filosofía propia, el materialismo filosófico, por lo que era un centro asimétrico con respecto al resto de catedráticos de posguerra, […]».

Sentando estas bases, Bolado periodiza en tres etapas la biografía de Gustavo Bueno: la de «formación del catedrático de Fundamentos de Filosofía de la Universidad de Oviedo (1940-1959)», subdividida asimismo en la de «Formación universitaria en una década ominosa (1940-1948)» y «Director y catedrático de filosofía en el Instituto femenino Lucía Medrano de Salamanca (1949-1959)»; la de «Un catedrático con sistema y círculo de doctores y doctorandos (1960-1984)», subdividida a su vez en otros dos epígrafes: «El catedrático de fundamentos de la Universidad de Oviedo en la década prodigiosa» y «El artífice de la facultad de Filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Oviedo (1968-1984)»; y, por último, el denominado «El catedrático de Fundamentos en la caverna (1985-2016)», cuya subdivisión incluye «El catedrático de Fundamentos en los mass media de la España democrática (1984-1996)» y «Gustavo Bueno en su Fundación (1997-2017)».

Asimismo, incluye como criterio para hablar de las personas involucradas en el desarrollo del sistema el de «generaciones», presumiblemente inspirado en la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset que pergeña en la obra En torno a Galileo. Recordemos que Ortega señala la regla de los quince años o «regla del automatismo matemático» para discriminar los años fundamentales de contacto entre dos generaciones, las que confluyen en el período que abarca de los 30 a los 45 años (etapa de formación) con la que va de los 45 a los 60 años (etapa de predominio); así pues, «la más plena realidad histórica es llevada por hombres que están en dos etapas distintas de la vida, cada una de quince años: de treinta a cuarenta y cinco, etapa de gestación o creación y polémica; de cuarenta y cinco a sesenta, etapa de predominio y mando. Estos últimos viven instalados en el mundo que se han hecho; aquéllos están haciendo su mundo. […] Por tanto, lo esencial es, no que se suceden, sino, al revés, que conviven y son contemporáneas, bien que no coetáneas».

En rigor, siguiendo el planteamiento orteguiano, la etapa de verdadera influencia de Gustavo Bueno sería la que va desde 1969 hasta 1984, esto es, desde los 45 hasta los 60 años de edad. Esta etapa encajaría, seguramente porque Bolado se ha inspirado en Ortega, con el epígrafe «El artífice de la facultad de Filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Oviedo (1968-1984)»: los discípulos influidos directamente por Bueno serían así nombres como Vidal Peña (1941), Julián Velarde (1945) o Pilar Palop (1947), que habrían leído sus tesis doctorales (criterio gremial, propio de la «filosofía administrada», del que usará y abusará Bolado en su exposición) en la década de 1970, cuando rondaban precisamente la treintena, lo que encajaría con la norma orteguiana de encontrarse entre los treinta y los cuarenta y cinco años de edad. Desde este punto de vista, la etapa de «El catedrático de Fundamentos en la caverna (1985-2016)» ya sería una época en la que Bueno no tendría influencia efectiva, siguiendo el criterio orteguiano: la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria en 1983, dando paso a otros catedráticos de otras especialidades, sería una plasmación exacta de la teoría de las generaciones.

Gustavo Bueno habría pasado «a la caverna» en el momento en el que cumplió los sesenta años de edad, relegado por estos catedráticos de nueva estirpe y especialidad, y todo lo que se señala a partir de entonces ya sería simple influencia simbólica, como la del padre con los hijos ya emancipados. O, como señala Ortega en En torno a Galileo, «en comparación con las otras edades, los mayores de sesenta años son muy pocos […]. Pues así es también su intervención en la historia: excepcional. El anciano es, por esencia, un superviviente y actúa, cuando actúa, como tal superviviente. Unas veces porque es un caso insólito de espiritual frescor que le permite seguir creando nuevas ideas o eficaz defensa de las ya establecidas. Otras, las normales, se recurre al anciano precisamente porque ya no vive en esta vida, está fuera de ella, ajeno a sus luchas y pasiones. Es superviviente de una vida que murió hace quince años. De aquí que los hombres de treinta, que están en lucha con la vida que llegó después de esa, busquen con frecuencia a los ancianos para que les ayuden a combatir contra los hombres dominantes».

El único criterio para considerar valiosa toda esta etapa es que en ella en la que surge, a juicio de Bolado, una segunda generación de discípulos de Bueno, donde se incluye a los «nacidos en torno a 1955», es que «leyeron por lo general sus tesis doctorales dirigidos por el maestro y desde finales de la década de los 80»; la tercera generación, que incluye a los «nacidos en torno a 1970», habrían leído sus tesis doctorales en el iniciado siglo XXI. Sin embargo, la cuarta generación, que incluye a los incorporados «a partir del 2008» y «formados en algunos casos en otras universidades españolas», ya no contempla rigor alguno, pues ni se apela a una fecha de nacimiento concreta ni a la lectura de la tesis doctoral en fecha alguna.

Sin embargo, la teoría de las generaciones de Ortega no constituye algo firme, y el propio ejemplo del historiador Gerardo Bolado así lo señala: Gustavo Bueno, inventándose nuevas «edades», podría seguir influyendo en su mundo entorno, o salir en ayuda de los más jóvenes «para que les ayuden a combatir contra los hombres dominantes», como diría Ortega, en los conflictos intergeneracionales. Pero eso es tanto como desvirtuar los criterios previos: la regla del automatismo matemático no sirve para nada.