Cuadernos de Eutaxia— 43

PERÓN Y LA LIMPIEZA DE GOBERNADORES MARXISTAS

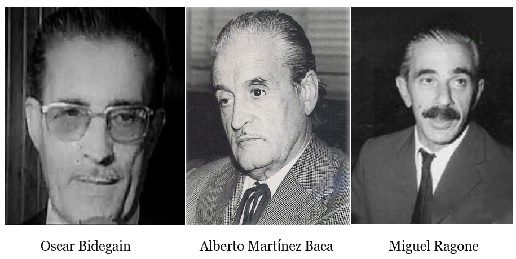

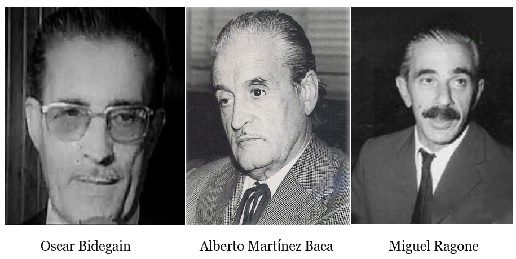

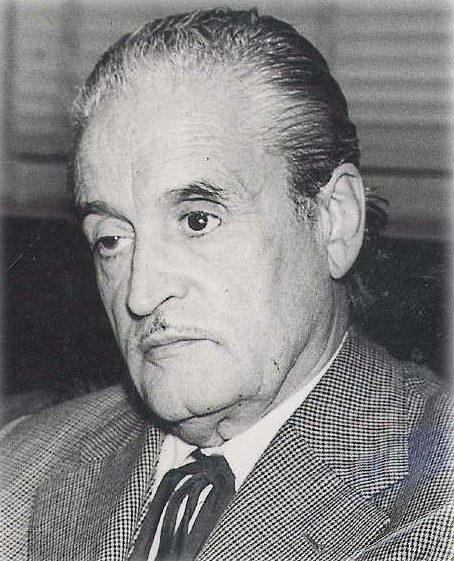

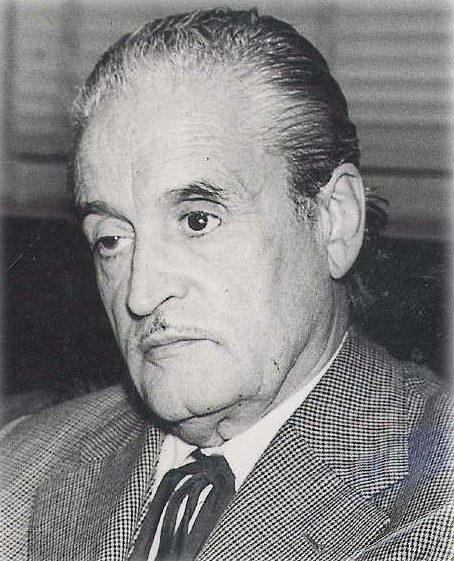

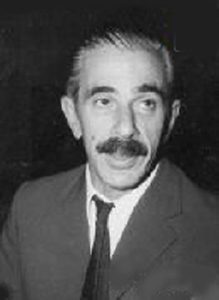

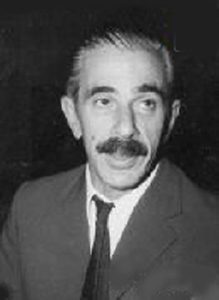

Oscar Bidegain Alberto Martínez Baca Miguel Ragone

El día que Perón asumió la Presidencia por tercera vez, el 12 de octubre, Montoneros se fusionó definitivamente con las FAR, conversando el nombre de Montoneros. Hacia 1971 las cuatro organizaciones guerrilleras peronistas (Montoneros, FAP, FAR y Descamisados) habían intentado unirse en las Organizaciones Armadas Peronistas (OAP), pero las diferencias respecto al retorno de Juan Perón a la Argentina, ejemplo, el «Luche y vuelve» y el papel de las organizaciones guerrilleras en un futuro «gobierno popular», alejaron a las FAR de Montoneros, en tanto que Descamisados y Montoneros, que terminaron fusionándose a fines de 1972.

La Conducción Nacional quedó en manos de Mario Firmenich, Roberto Perdía y Roberto Quieto, en ese orden. En segunda línea se estaba el Secretariado Nacional, con secretarías como Militar, Finanzas, Logística, Prensa, Organización, Propaganda y Adoctrinamiento, etc. La estructura organizativa se completaba con las regionales provinciales, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires se formaron cinco columnas, Capital, Norte, Oeste, Sur y La Plata.

Las FAR de ideología estrictamente marxista, diferente del peronismo. Según Amorín «más allá de valorar la lucha popular peronista, carecían de experiencia respecto del peronismo real, del peronismo como un conjunto heterogéneo (contradictorio y fragmentado, policlasista y multigeneracional), del peronismo como un movimiento (se mueve, avanza, retrocede, se desvía, cambia), con mitos comunes, algunos intereses en común y un consenso: delegar la estrategia del movimiento en su líder».

El éxito de la táctica montonera al organizar el retorno de Perón al país en noviembre de 1972 y obtener una adhesión masiva principalmente entre los jóvenes, impulsó que las FAR se acercaran hacia las posturas montoneras hasta culminar en la fusión, luego de meses de debates y discusiones. En el acta de unidad, ambas fuerzas dicen que el objetivo inmediato apuntaba a intervenir activamente en la reorganización de Movimiento Peronista que había convocado Perón:

La unidad de nuestras organizaciones está orientada a contribuir al proceso de reorganización y democratización del Movimiento Peronista a que nos ha convocado el General Perón para lograr la participación orgánica de la clase trabajadora en su conducción, única garantía de que la unidad del pueblo argentino en el Frente de Liberación bajo la dirección del Movimiento Peronista, haga efectivos los objetivos de Liberación Nacional y Justicia Social, hacia la construcción del Socialismo Nacional y la unidad latinoamericana.

El asesinato de José Ignacio Rucci aisló a Montoneros y a la Tendencia Revolucionaria del peronismo, y comenzó a perder la adhesión popular y juvenil que había logrado en el año anterior. El asesinato de Rucci produjo el alejamiento de muchos militantes y simpatizantes de Montoneros. El hecho evidente o consecuencia fue el surgimiento de «Montoneros Soldados de Perón» conocida como JP Lealtad, que reconocía como único líder a Perón y que se formalizaría recién en marzo de 1974.

La JP Lealtad no pudo lograr la masificación que Montoneros había logrado en los años 1972 y 1973, pero expresó el deseo para muchos jóvenes de transitar un proceso de transformaciones en paz y en democracia, evitando tomar el camino de violencia política creciente que había abierto el asesinato de Rucci. Aldo Duzdevich, uno de los fundadores de la JP Lealtad, dijo en una entrevista que la separación «le salvó la vida».

Luego del asesinato de Rucci, se va a producir otro hecho notable y fue la guerra declarada del gobierno peronista a las provincias con gobernadores Montoneros o izquierdistas. Se pone en marcha la Orden Reservada del Consejo Superior Peronista del 1 de octubre, para combatir la «infiltración» ideológica del marxismo en el peronismo y expulsar a sus agentes «por todos los medios. La Orden contenía una directiva final dedicada a los dirigentes que ocupaban funciones en los gobiernos «nacionales o provinciales o municipales», para «impulsar de inmediato» las medidas necesarias para el «desenvolvimiento de esta lucha».

Entre 1973 y 1974 el gobierno nacional dispuso la intervención a cinco provincias argentinas. Apelando al Artículo 6° de la Constitución Nacional, y argumentando la necesidad de garantizar las formas republicanas de gobierno, las intervenciones federales del tercer gobierno peronista fueron uno de los instrumentos legales utilizados para dirimir la contienda al interior del partido y liquidar bastiones de poder del peronismo revolucionario.

La elección de Perón como presidente de la República, marcó el comienzo de una ola ofensiva tendiente a desplazar a los sectores ligados o apoyados por la izquierda peronista, a fin de reemplazarlos por los grupos más ortodoxos y verticalistas. El Ministerio del Interior de la Nación, Benito Llambí, tuvo un protagonismo exclusivo en la resolución de cada una de las intervenciones: a Antenor Gauna en Formosa (noviembre de 1973), Ricardo Obregón Cano en Córdoba (febrero de 1974), Alberto Martínez Baca en Mendoza (agosto de 1974), Jorge Cepernic en Santa Cruz (octubre de 1974) y Miguel Ragone en Salta (noviembre de 1974).

Estos gobernantes habían sido electos con más del 49% de los votos, pero la mayoría era el arrastre de Perón. En esas cinco provincias, los gobernadores asumieron con el apoyo de la izquierda marxista del peronismo, y en algunos casos, como en Mendoza y en Formosa, la izquierda peronista obtuvo importantes cargos en el Poder Ejecutivo y, en otras provincias, contaron con bancas en la legislatura (Mendoza, Córdoba y Santa Cruz). En Córdoba, la Juventud Peronista obtuvo dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En Córdoba, el sindicalismo clasista, marxista, combativo y disidente que controlaba la CGT regional, apoyó la candidatura de Obregón Cano y López. Igualmente, en Formosa, la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF) fue un actor clave en la política provincial, el único con capacidad movilizadora que, con el apoyo de la Iglesia local pro izquierdista, se enfrentaban a la estructura de poder de esa provincia. Mendoza y Santa Cruz habían registrado levantamientos populares en la última etapa del gobierno de la Revolución Argentina, año 1972, que provocó la caída de los respectivos gobernadores, Gabrielli y Raynelli.

En cuatro de las provincias intervenidas hubo claras disidencias y rupturas entre el gobernador y el vicegobernador que derivaron en conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con capacidad de veto mutuo En dos de ellas, Formosa y Mendoza, previo a la intervención, los gobernadores fueron sometidos a un juicio político promovido por legisladores de su propio partido. En las cinco provincias hubo tensiones entre el gobernador y el interventor partidario del Partido Justicialista, esto es, con el delegado normalizador del Consejo Superior.

Se trataba de Figuras políticas extra provinciales que asumían la misión de depurar las filas del peronismo, prevalecía la teoría de que los cargos públicos y los mandatos electivos no pertenecían a los hombres sino al partido. Así lo decía Jorge Camus, secretario general del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ): «Aquí, en el Movimiento Nacional Justicialista, no hay grandes figuras y nadie puede arrogarse representatividad, porque los votos son del partido». Estos gobernadores fueron acusados de permitir infiltrados marxistas en su gobierno.

El único de ellos acusado de ser un infiltrado fue Jorge Cepernic. Se dio una lucha entre los sectores peronistas por el control de los espacios de poder, entendiéndose a la lucha por el control del Estado, entre la izquierda revolucionaria internacionalista y la llamada derecha política sindical, en realidad una izquierda nacional.

El 17 de noviembre de 1973 el Congreso Nacional, con los votos del bloque justicialista, sancionó la Ley de Intervención Federal a los tres poderes de la provincia de Formosa liderado por el gobernador y sindicalista Antenor Gauna, muy próximo a la JP montonera. La fórmula Antenor Gauna-Ausberto Ortiz terminaba así sus cinco meses de gobierno constitucional. Se sucedieron cuatro interventores federales y tuvieron la tarea de reorganizar el esquema de poder en el interior del peronismo local y desmovilizar a los principales actores políticos y sociales de Formosa.

Ellas fueron la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF), el Frente de Coordinador de Acción Gremial Estatal, el Sindicato del Personal Público de Formosa (SEPPFOR) y la Juventud Peronista de Formosa. En esta provincia las luchas sociales fueron encabezadas por los pequeños productores agrícolas y azuzados por el sector izquierdista de la Iglesia Católica y con nexos con la izquierda peronista. La ULICAF se había convertido en el movimiento social y político más importante del período, agrupando a más de 5.000 familias.

«Tierra para todos, Patria de ese modo», fue el lema de movilizaciones campesinas, que incluían cortes de ruta, ocupaciones de campos, cortes de alambrados y penetración en tierras privadas. El Estado, debía frenar las demandas de los campesinos y limitar las medidas del gobierno provincial a favor del proceso de expropiación de tierras. A pocos meses de intervenida la provincia, militantes que se vieron en desgracia en el escenario político provincial, comenzaron a denunciar actos de persecución e intimidación.

Dirigentes peronistas ligados al ex gobernador Gauna, denunciaron al interventor federal, Juan Carlos Beni, y a su equipo de gobierno, por actos arbitrarios y de persecución, ante el interventor partidario, José Presta. La Juventud Peronista (montonera) de Formosa denunció la «fuerte represión» sufrida en la localidad de Pirané en ocasión del acto de homenaje a Evita, donde encarcelaron a varios dirigentes y persiguieron a ex funcionarios del gobierno de Antenor Gauna. Las Juventudes Políticas de Formosa estaba integrada por la Federación Juvenil Comunista, la Juventud Radical, la Juventud Socialista Popular, la Juventud Revolucionaria Cristiana y la Juventud Peronista Regional IV.

La Gendarmería allanó la parroquia de San Luis Rey de Francia, ubicada en la ciudad capital de Formosa denunciando la existencia de armas pertenecientes a la Juventud Peronista. En octubre de 1974, publicaron una solicitada por supuestos allanamientos sin orden judicial ni autorización de los domicilios en horas de la noche y sobre las amenazas a la libertad de personas, mediante procedimientos de grupos armados de la Policía Federal. La detención de la Gendarmería Nacional de ocho militantes de la JP Regional IV de la localidad de El Colorado y la orden de captura en perjuicio de Rafael María Menéndez, Oscar Luis Viñas y Julio Federico Oviedo.

Esto provocó la reacción opositora y en un documento conjunto multipartidario, las izquierdas dijeron que en Formosa «el estado de sitio se utiliza en forma arbitraria para violar las más elementales garantías constitucionales». A las denuncias de la ULICAF, se sumaron las del obispo de la diócesis de Formosa, monseñor Pacífico Scozzina, que usaba sus sermones para cuestionar los desalojos rurales. En estas circunstancias, el 5 de octubre de 1975, la organización guerrillera Montoneros intentó copar al Regimiento 29 de Infantería de Monte con un saldo de 26 muertos, entre soldados y guerrilleros.

A partir de este hecho, se desató una violenta represión por medio de operativos antisubversivos que ocasionaron la detención de prácticamente toda la Comisión Coordinadora Central de la ULICAF, y detenciones de los principales dirigentes de la Juventud Peronista (JP) de Formosa, que tenían, aunque lo negaran, nexos con Montoneros.

Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires gobernaba Oscar Bidegain, miembro de la Tendencia Revolucionaria y futuro presidente del «Partido Peronista Autentico», partido con el que Montoneros intentó disputar la representatividad del peronismo al oficial Partido Justicialista. La provincia de Buenos Aires registró una situación similar a las anteriores, pero no llegó a ser intervenida por el gobierno nacional. Su gobernador, Oscar Bidegain, fue desestabilizado como consecuencia del ataque guerrillero marxista a la guarnición militar de Azul (Buenos Aires) por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 19 de enero de 1974.

Pocas horas después del ataque guerrillero Juan Perón habló por televisión culpando del hecho al gobierno de la provincia, encabezado por Oscar Bidegain, atribuyéndole una «tolerancia culposa» ante el accionar de la guerrilla: «No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones. Es indudable que ellas obedecen a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería aún peor, si mediara, como se sospecha, una tolerancia culposa».

Cuatro días después, la presión política sobre Bidegain lo obligaría a renunciar a la gobernación. En reemplazo de Bidegain, asumió la gobernación el vicegobernador y dirigente sindical, Victorio Calabró, sindicalista ortodoxo y enemigo declarado de Bidegain y de la Tendencia Revolucionaria. Este recambio fue apoyado por las Fuerzas Armadas, la cúpula de la CGT y por el líder radical, Ricardo Balbín.

Córdoba.

En esta provincia, el 28 de febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, teniente coronel (Re) Antonio Navarro, se levantó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López, del gremio del transporte público, (UTA). Este último no respondía a la línea del sindicalismo de la CGT nacional, cuyo secretario general era José Ignacio Rucci, Atilio López era un izquierdista confeso. El gobernador Ricardo Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López, fueron electos en segunda vuelta, con más del 50% de los votos.

El golpe de estado conocido como el «Navarrazo», fue realizado por la policía provincial, con el apoyo activo de la Juventud Sindical Peronista y la participación del empresariado y los sectores conservadores locales, pero, lo más importante, fue con el visto bueno de Perón. Los golpistas asaltaron la sede gubernamental, detuvieron al gobernador y al vicegobernador, y a más de setenta funcionarios. Tres días después el presidente Perón envió al Congreso el proyecto para intervenir la provincia, que fue aprobado ese mismo día, y designó a un interventor con la instrucción de no reponer en sus cargos a las autoridades constitucionales, convalidando de ese modo el golpe de Estado.

El jefe de policía encarceló durante dos días a las autoridades provinciales y a varios funcionarios del Poder Ejecutivo, e impuso un «virtual» estado de sitio: persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, con el argumento de que debía controlar «las fuerzas enroladas en la extrema izquierda quienes iban a provocar un desborde total». Argumento totalmente cierto. La respuesta de la presidencia a cargo del general Juan Domingo Perón, fue enviar al parlamento el proyecto de intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia, aprobada en ambas cámaras por la mayoría peronista.

Desde marzo de 1974 hasta marzo de 1976, se sucedieron tres interventores federales: Duilio Brunello, Raúl Lacabanne y Raúl Bercovich Rodríguez. Córdoba era uno de los centros de agitación social y el crecimiento de grupos de izquierda y de organizaciones guerrilleras, con fuerte presencia en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil y en amplios sectores medios de la sociedad. Esto llevó al presidente Perón que Córdoba era «un foco de infección» debido, entre otras cosas, a la presencia de «infiltrados» en el gobierno provincial.

Esta imagen de Córdoba dada por Perón, resaltaba el estado de «amenaza latente» que existía en la provincia, sobre todo con la fuerte disputa que se libraba en el interior del movimiento justicialista entre los sectores de la izquierda revolucionaria y la derecha política sindical o izquierda nacional. El segundo interventor federal, tenía un perfil inocultablemente militar, el brigadier (Re) Raúl Lacabanne, quien dijo en sus primeras declaraciones: «Yo estoy en guerra». De acuerdo al brigadier Lacabanne, era necesario imponer el «orden» para actuar en «libertad», pero no era posible alcanzar la «libertad sin orden».

Este proceso de «depuración ideológica» de las instituciones fue ejecutado a través de las operaciones del Comando de Libertadores de América (versión local de la Triple A) estructura clandestina del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba que desató una limpieza de elementos izquierdista cuyas principales víctimas fueron dirigentes políticos, sindicales, estudiantes, profesionales, obreros, etc., de la vasta propagación de izquierdistas.

Sobre el accionar del III Cuerpo de Ejército, Lacabanne declaraba que «… nos toca a la Intervención y a la policía, con el permanente apoyo y resguardo del III Cuerpo de Ejército, estar inmersos en este nuevo tipo delictivo de guerra». Lacabanne ordenó la captura para los dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca, la intervención a los sindicatos de Luz y Fuerza y del SMATA, la prohibición de asambleas gremiales, mientras se sucedían atentados a domicilios particulares, sedes sindicales y el control de todos los espacios de participación pública.

El mismo Lacabanne declaraba que «se acabó el negocio de alentar o encubrir las estructuras subversivas que lideraban Tosco y Salamanca». También se produjo una reestructuración de la administración pública, dando de baja a un centenar de trabajadores que no cumplían con «las aptitudes de servicio». Esos trabajadores eran agitadores izquierdistas y se produjeron los primeros exilios de docentes universitarios. «Estamos en la tarea de la limpieza final de la ciudad e impondremos el orden, la autoridad, la paz y el trabajo». De esta limpieza no se salvó ni el propio partido gobernante fue sujeto a revisión.

En los últimos meses de 1974 la situación política se fue dividiendo en la relación amigo-enemigo, era innegable que en Córdoba se estaba viviendo una situación de guerra. El brigadier Raúl Lacabanne resultaba, era una expresión de la militarización de la política y la legitimación de la represión ilegal desde un gobierno constitucional. En estas circunstancias el presidente provisorio de la Cámara de Senadores de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ítalo Lúder, quien, al relevar al interventor brigadier (Re) Raúl Lacabanne, designó interinamente en el gobierno provincial al comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, hasta tanto se hiciera cargo de la titularidad el nuevo interventor federal.

A fines de 1974, un nuevo interventor partidario, Armando Casas Nóblega dejó sin efecto el funcionamiento de las unidades básicas (locales partidarios del peronismo) y las juntas departamentales, exigiendo, por mandato del Consejo Superior, que todos los legisladores y autoridades provinciales pusieran sus renuncias a disposición del interventor partidario, encargado de dictaminar si existía «la necesidad de efectuar depuraciones internas entre dirigentes y afiliados».

Durante la gestión del nuevo interventor federal se aceleró la persecución y el asesinato la desaparición forzosa de militantes izquierdistas. Estas eran alojadas en la Prisión Militar Campo «La Rivera» (proximidades del cementerio San Vicente), que funcionaba como centro clandestino de detención de civiles, según los denunciantes. Hay que dejar muy claro que esto sucedía durante gobiernos democráticos, primero Juan Perón y luego sus sucesores.

La respuesta oficial fue que la Policía no tenía ninguna participación en esas desapariciones y que, en hipótesis del entonces ministro de Gobierno Risso, se trataba de un «ajuste de cuentas» entre las organizaciones «subversivas».

Mendoza.

La fórmula triunfante del FREJULI, compuesta por Alberto Martínez Bacca y Carlos Mendoza lejos estuvo de ser una expresión de la unidad peronista mendocina. Mientras Martínez Baca contaba con el apoyo de la Juventud Peronista, el peronismo de izquierda, de algunos legisladores ligados al peronismo revolucionario, unos pocos gremios menores y algunos intendentes. El vicegobernador, Carlos Mendoza, sindicalista de la (UOM), contaba con la adhesión de las autoridades de la CGT, la mayoría de los legisladores, la estructura partidaria, intendentes y gran parte del gremialismo mendocino.

Desde el 13 de julio, con la renuncia del presidente Héctor Cámpora, Mendoza pasó a integrar la lista de las provincias cuestionadas como izquierdistas, como pasó con la totalidad de las provincias, ya sea de un bando o de otro. A partir de entonces, el sindicalismo local con la anuencia del vicegobernador se lanzó a recuperar el control del Estado provincial. Se aliaron en esta lucha el presidente provisional de la Cámara de Senadores, el dirigente sindical Edgardo Boris, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Motta, y varios legisladores provinciales del peronismo quienes manifestaron que era necesario que en Mendoza comenzara a gobernar Perón y no el izquierdismo.

Una comisión de la Cámara de Senadores recomendó iniciar el juicio político a Martínez Baca. El 5 de junio de 1974 se inició el juicio político al gobernador y se dispuso su suspensión a partir del día siguiente. El 6 de junio de 1974 fue removido el gobernador Alberto Martínez Baca, mediante juicio político por la legislatura local. Las maniobras para remover al gobernador mendocino habían comenzado el año anterior, con el argumento de que Martínez Baca era «zurdo». A fines de octubre de 1973, el bloque peronista se divide y el sector mayoritario exige la renuncia del gobernador.

En diciembre de 1973, Eleuterio Cardozo, dirigente sindical del gremio de los frigoríficos, asumió como delegado interventor del Partido Justicialista. En su discurso inicial, anunció que llegaba a Mendoza con la idea de instalar «su cuartel general en la sede del PJ».

A principios de febrero de 1974 el interventor del PJ, José Eleuterio Cardozo (conocido en el ambiente sindical como «el rengo») convocó una asamblea del partido a la que llamó «Cabildo Abierto», bajo el lema «¡Perón, Mazorca, los zurdos a la horca!», en la que se exigió la separación de todos los funcionarios del Estado provincial cuestionados, identificados o señalados como infiltrados marxistas. La renuncia a sus bancas de los legisladores o concejales sancionados por el partido y de los ministros del Poder Ejecutivo.

Meses después, la Legislatura decidió impulsar el juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca. Sobre la base de una investigación en torno a ciertas operaciones de la bodega estatal GIOL, el dictamen de la comisión del juicio político fue aprobado por mayoría. A fines de julio de 1974, el Poder Ejecutivo de la Nación envió al Parlamento el proyecto de intervención federal a los tres poderes de la provincia de Mendoza, aprobado el 9 de agosto de 1974.

Se sucedieron tres interventores, el primero de los cuales fue Antonio Cafiero. Fue bajo su gobierno que comenzaron a escucharse y reproducirse las voces denunciando la situación de los presos políticos, de los traslados ilegítimos, del secuestro de personas y su posterior desaparición. Las denuncias eran realizadas por los miembros de la comisión de familiares de presos políticos peronistas de izquierda.

El nuevo interventor partidario del Partido Justicialista, Mauricio Scatamacchia, quien relevó a Eleuterio Cardozo, tuvo un rol importante durante la gestión gubernamental de Cafiero. Según sus expresiones, tenía la férrea misión de «devolver a la señora presidenta (María Estela de Perón) un partido monolíticamente unido, militarmente organizado, para estar preparados para cualquier evento porque es la única garantía de continuidad histórica de nuestra nación». Scatamacchia, intervino todos los distritos del partido, desplazó a todas las autoridades partidarias y clausuró las unidades básicas, ateneos o centros no autorizados por el Movimiento.

En una solicitada publicada en el diario Los Andes, el gobierno de la intervención anunciaba que, desde su asunción, se había conseguido la plena «vigencia de la paz y convivencia entre los mendocinos», estaba explicando un nuevo escenario político donde no tenían lugar los grupos de izquierda de la sociedad mendocina. Con Cafiero no sólo se había puesto «fuera de la ley al marxismo infiltrado» desplazando del gobierno a todos los sectores vinculados a la gestión de Martínez Baca, y de grupos de izquierda surgidos en los setenta. El último interventor federal designado, previo al golpe de Estado de 1976, fue un militar, el general de brigada (RE) Pedro León Lucero. En su discurso de asunción, dejaba claro el espíritu militar con el que llevaría adelante su acción de gobierno:

«Como soldado interpreto esta designación como una convocatoria a servicio, como un destino que no puede eludirse y que se cumplirá con acuerdo a la clásica fórmula militar: con subordinación y valor.(…) como soldado llego al gobierno de Mendoza dispuesto a aplicar en mis funciones todo lo que mis largos años de vida militar me han enseñado en materia de conducción (…) Nadie será perseguido por sus ideas políticas, pero a nadie se le tolerará que se aparte de los cauces de la convivencia, (…) para ellos, para la guerrilla antiargentina, habrá la dura respuesta que merecen, y la aplicación de la ley con todo rigor».

En el marco del estado de sitio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación el 6 de noviembre de 1974, Mendoza se transformó, al igual que el resto de las provincias que claramente estaban sostenidas por grupos radicales de izquierda, en blanco de la violencia institucional bajo formas paraestatales. La lucha contra las organizaciones armadas revolucionarias se realizó en forma clandestina a través del Comando Anticomunista de Mendoza integrado por militares, policías y civiles ligados a la llamada derecha peronista.

En enero de 1976, antes del golpe de Estado, los dirigentes del Partido Peronista Auténtico, es decir, de la cara legal de Montoneros, publicaron un comunicado en el que responsabilizaban a la intervención federal de los atentados y persecuciones de las que eran víctimas. A estas se sumaron la de los familiares de presos izquierdistas alojados en la Penitenciaria Provincial quienes informaban que, en esa fecha, 8 de enero de 1976, había alrededor de 90 detenidos políticos.

Santa Cruz.

En Santa Cruz había sido electo gobernador el dirigente peronista Jorge Cepernic y, como compañero de fórmula, Eulalio Encalada, dirigente sindical de los petroleros. En la campaña electoral, Cepernic construyó un discurso acorde a los enarbolados por la izquierda montonera. Un discurso atractivo para la Juventud Peronista (JP) y para ciertos sectores del peronismo más radicalizado, anunciando, entre otras cosas, la disposición para llevar adelante la expropiación de las tierras en manos de las compañías inglesas con el fin de construir colonias agrícolas.

Durante su gestión de gobierno apuntó a concretar algunos puntos de las promesas electorales, entre ellos, el proyecto de expropiación de la Estancia Cóndor, cuya razón social era la «The Patagonian Sheep Farming Company Limited», Ganadera Coronel y Pardo Darwin (de 200.000 hectáreas cada una), todas propiedades de sociedades anónimas británicas. Ganadera Coronel S.A. era sucesora de «The San Julián Sheep Farming Co. Ltd.» y Pardo Darwin S.A. sucesora de «The Lai Aike Sheep Farming Co. Lted.». Este proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados de la provincia y, si bien contó con la simpatía de todos los legisladores, el bloque mayoritario frenó su tratamiento debido a la negativa de Perón de apoyar la iniciativa.

Perón desde Madrid veía con espanto estas acciones izquierdistas y este tipo de actitudes movilizó su regreso al país, para acabar con «ese gobierno de putos e izquierdistas» como le había confesado a un periodista. Perón ya había superado esas tonteras del socialismo nacional y quería acabar con los marxistas infiltrados en el partido. La posición de Perón fue un punto de inflexión para el gobierno de Cepernic. A partir de entonces, Cepernic vio reducir su capacidad de maniobra política frente a la autoridad del liderazgo de Perón.

El arco opositor al izquierdista Jorge Cepernic, estuvo conformado por varios actores, entre ellos la CGT regional liderada por Hugo Peralta, el titular de las 62 Organizaciones Peronistas, Luis Castellano, la mayoría de los legisladores peronistas, intendentes municipales y el interventor partidario (Isaías Manuel Juárez). Todos ellos comenzaron a exigir al gobernador que eliminara «a los izquierdistas infiltrados en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial».

El mismo delegado normalizador del PJ, Isaías Manuel Juárez envió al Consejo Superior una nota en la que acusaba a Cepernic de «marxista infiltrado» y de instrumentar «bandas armadas conformadas por Montoneros de la Regional VII, dirigentes gremiales, tendencia revolucionaria, infiltrados en el peronismo que actúan bajo la sigla de las 62 organizaciones». El conflicto interno del gobierno y las disputas entre peronistas se acrecentaron hasta instalar el tema de la intervención federal, decretada en noviembre de 1974 por la Presidencia de la Nación, a cargo de la viuda de Perón, la famosa Isabel.

Solamente se intervino al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz. En los considerandos del decreto se mencionaba que la «ineficiencia en gestión administrativa y la falta de flexibilidad política en el manejo de las relaciones con los demás poderes e instituciones legales” había provocado “un entorpecimiento manifiesto en las tareas de gobierno”, producto, entre otras razones, de “las posiciones irreductibles que fomentaron estériles conflictos institucionales, con repercusión social y política».

Augusto Pedro Saffores fue el primer interventor federal designado. En el acto de asunción, Rocamora, ministro del Interior, afirmó que se trataba de «… un cambio de guardia, un simple cambio debido a circunstancias políticas que obligan a nuevos métodos en esta lucha por la pacificación y la reconquista de nuestro país (…) y no hay momentos para claudicaciones, no hay momentos para indecisiones, sino para actos de decisión y de valentía para terminar con el verdadero y primordial enemigo que tiene el país».

El mismo día el diario La Opinión de Buenos Aires publicaba que la Policía Federal había realizado numerosos procedimientos en la Capital de la provincia, Río Gallegos, y varias personas fueron arrestadas, entre ellos altos funcionarios de la provincia, secretarios privados de diputados y de la gobernación. Se estimaba que el número de detenidos ascendía a más de 30 personas. Es obvio, que aparecieran las denuncias de los familiares izquierdistas de presos políticos por la situación de los detenidos y de algunos sindicatos por la detención ilegal de sus afiliados.

En octubre de 1975, Augusto Pedro Saffores presentó su renuncia. El sucesor fue Orlando Ludovico Parolin, interventor federal que duró hasta el golpe de Estado de 1976. Durante esta gestión se incrementaron los comunicados militares por los cuales las autoridades de la Guarnición Militar de Río Gallegos, conjuntamente con sus similares de la Jefatura de Área, reiteraron comunicados de prevención con motivos de los operativos antisubversivos. Los comunicados explicaban que los operativos se realizaban en cumplimiento de las bases legales otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional:

«La Patria está en peligro. Enfrentamos a un enemigo que reniega de nuestro pasado histórico, social y cultural y que además pretende imponernos, mediante el crimen, un régimen ateo, materialista y despótico». Los comunicados eran de las intervenciones federales otorgados por un gobierno constitucional (peronista) y no de un gobierno militar.

Salta.

El 11 de marzo de 1973 fue electo gobernador, con más del 60% de los votos, el doctor Miguel Ragone. El dirigente sindical de los telefónicos, Olivio Ríos resultó su compañero de fórmula, quien, además, se desempeñaba como secretario general de la CGT regional. El gobernador era hombre de Montoneros y Ríos de la llamada derecha peronista. El poder revisar reglamentaciones, intervino varias instituciones de bienestar social, adjudicaciones de obras de los gobiernos militares anteriores a la peronista. dictó resoluciones que preveían la reconversión de las funciones policiales, la eliminación de la custodia y el achicamiento del organismo burocrático de ceremonial.

Sin embargo, Ragone se tuvo que enfrentar con los conflictos suscitados en el campo gremial por el control de la CGT local -la disputa entre la CGT peronista y la CGT clasista izquierdista- y los cuestionamientos que recibía de parte de los dirigentes sindicales y del propio partido gobernante. Desde septiembre de 1973 los opositores exigieron la renuncia del gobernador porque consideraban que el gobierno provincial estaba «copado de marxistas».

De acuerdo con estas expresiones, el delegado reorganizador del Movimiento Nacional Peronista en Salta, Humberto Podetti, manifestaba la necesidad de concretar una depuración en las filas del gobierno provincial, exigiendo el alejamiento de todos los colaboradores de la Tendencia Revolucionaria para resolver la crisis. El mismo vicegobernador Olivio Ríos requería al gobernador Miguel Ragone que se apartara de la influencia de Montoneros y clasistas.

En octubre de 1974, Oscar Valdéz asumió como delegado reorganizador del Partido Justicialista salteño. El secretario general del PJ, diputado nacional Jorge Camus, al ponerlo en funciones, dejó asentada la consigna de acción: «… Los que no se consideren peronistas, deben abandonar la casa (…) La bandera que sostenemos es nacional y cristiana y el que no lo entienda así, que forme un partido socialista. Quiero ser claro: no les pido, les exijo que respondan a la verticalidad peronista».

Como gesto de verticalidad, pero sobre todo como instrumento de negociación política hacia el interior del partido, en septiembre de 1974, diputados, senadores y miembros del Poder Ejecutivo provincial, incluido el gobernador Miguel Ragone, presentaron la renuncia a sus bancas y sus cargos al entonces interventor partidario, el cordobés Oscar Valdéz. A raíz de esta iniciativa, Oscar Valdéz anunciaba que «El peronismo de Salta está totalmente unido para recibir cualquier medida que el Ejecutivo nacional y la conducción del partido establezcan para Salta, ha llegado la hora cero para la situación institucional de la provincia».

A diferencia del resto de las provincias, donde los conflictos internos del peronismo se dirimieron en el Ministerio del Interior, la tensión gubernamental de Salta, en virtud de la acefalía planteada, fue trasladada para su resolución a las máximas autoridades del partido gobernante, esto es, el Consejo Superior. El argumento de acefalía producida en los tres poderes provinciales, aunque existía, tenía un valor puramente partidario, no institucional. Los hechos indicaban que el diputado provincial de Córdoba galvanizó la intervención en Salta.

Oscar Valdéz recabó las renuncias que se esgrimieron como demostración de acefalía. Pero tales dimisiones fueron giradas al Consejo Nacional del PJ, no a los organismos que las constituciones, nacional y provincial, prescribían. No se supo que la cúspide partidaria hubiera aceptado: el Poder Ejecutivo adujo la sola presentación para darlas por efectivas. Así, el gobierno nacional asumió las funciones de la dirección del partido oficialista y, simultáneamente, las del poder administrador, en una misma instancia.

La cosa era clara el gobierno peronista quería fuera del gobierno a los marxistas. El 23 de noviembre se decretó la intervención federal a los tres poderes, justificada en la acefalía total del gobierno a consecuencia de la renuncia del gobernador, vicegobernador, diputados, senadores y miembros de la Corte de Justicia. En los fundamentos se sostenía que el gobierno provincial había mostrado ineficacia represiva por lo cual «la comunidad se [sentía] abandonada e indefensa» frente a la acción de fuerzas cuya actividad ha sido declarada al margen de la ley, generando caos institucional y demostrando ineptitud para desempeñarse.

El gobierno del gobernador izquierdista, el doctor Miguel Ragone, alias «el Tigre» duró dieciocho meses, fue la última intervención federal del gobierno justicialista inaugurado en 1973. El diario capitalino La Opinión titulaba la noticia: «Cayó el último gobernador con sustento de izquierda». La designación del interventor federal recayó en el dirigente peronista cordobés Alejandro Mosquera, quien expresó que estaba dispuesto a «librar esta batalla en el terreno que sea necesario».

Veinticuatro horas después de haber asumido, se produjeron detenciones de varias figuras políticas, autorizadas por el interventor federal, entre ellas la del ex ministro de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Farat Sile Salim, ex legisladores nacionales y provinciales y el ex intendente Héctor Bavio. En marzo de 1975, aplicó la Ley de Prescindibilidad, dejando cesantes a 76 emplea-dos públicos: «... el gobierno de la intervención federal combate a la subversión en todas sus manifestaciones, no sólo a aquellos que utilizan las armas como medio, sino también a los guerrilleros económicos».

La celeridad mostrada por el interventor federal muestra el interés del gobierno nacional de limpiar de izquierdistas las distintas gobernaciones. En septiembre de 1975, Alejandro Mosquera fue relevado. En su reemplazo fue designado Ferdinando Pedrini, con aval del entonces presidente provisional, Ítalo Lúder. Su actitud fue frontalmente antimarxista, pero su cuestionamiento a la presidente María Estela Martínez de Perón, lo llevaron rápidamente al alejamiento del cargo. A principios de 1976, había declarado enfáticamente que el entorno que rodeaba a la presidente tenía pocos días de vida.

René Saúl Orsi fue el último interventor antes del golpe militar. Durante su breve mandato, el ex gobernador Miguel Ragone fue secuestrado (12 de marzo de 1976). El operativo dejó como saldo un muerto, un herido, y el cuerpo del ex mandatario desaparecido. Respecto a Ragone, hubo una romantización del ex gobernador, llegando a negar su ideología marxista. Tuve la oportunidad de compartir un viaje de Ragone en compañía de un guerrillero marxista, Luis Vuistaz, alias lucho, quien fue abatido en la provincia de Santa Fe. En esas largas horas pude escuchar de boca del propio Ragone sus planes izquierdistas.

El programa político de Miguel Ragone estaba asentado en la plataforma electoral del Partido Justicialista provincial, cuyo programa giraba alrededor de tres principios: la liberación nacional, el desarrollo y la socialización de la economía y la participación popular. Creo que no es necesario agregar nada a este programa izquierdista. En el primer» punto, se ponía acento en la independencia de «todos los imperialismos dominantes», y en particular, la necesidad de resguardar el «ser nacional» frente a «formas disolventes de vida».

El segundo punto, reivindicaba la «base socialista» del movimiento justicialista distante del socialismo internacional, pero abierto a «aplicar todas las experiencias de socialización de la economía». El concepto de «socialización» iba unido al de «justa distribución de los ingresos», este criterio admitía que «la propiedad privada y la iniciativa privada deban ser garantizadas en tanto cumplan una función social». La Juventud Peronista salteña entendía de la misma manera al socialismo prescripto por la plataforma partidaria. Su titular, Santiago López, afirmaba que «…entendemos por patria socialista, no la confiscadora y distribuidora de la pobreza, sino la multiplicadora eficaz y distribuidora equitativa de los frutos de la riqueza común».

El tercer punto de la plataforma, se afirmaba que «la doctrina justicialista profundamente humanista, popular y cristiana tiene como finalidad promover la realización espiritual y material del hombre argentino a través de la comunidad organizada». También proponía la estimulación de un sistema de participación, cogestión y autogestión en las empresas estatales, con intervención de trabajadores, técnicos y usuarios.

Más allá del recurso político constitucional de la figura de la intervención federal por parte del gobierno central para disciplinar, controlar o garantizar determinadas políticas de acción y/o niveles de gobernabilidad de la coalición dominante. Durante el tercer gobierno peronista, las intervenciones federales actuaron como marco legítimo para el ejercicio de la violencia estatal.

A partir de las intervenciones federales, en cada una de las provincias intervenidas se impusieron prácticas y discursos políticos que convalidaron la represión oficial como mecanismo político de coerción y disciplinamiento. Fueron gobiernos dispuestos a llevar adelante la limpieza ideológica y a eliminar los enemigos infiltrados de la administración gubernamental y desmovilizar a los actores sociales conflictivos. Finalmente, estos supuestos revolucionarios, no se habían enterado que Perón había abandonado toda esa palabrería y acción socialista y regresaba al país a combatir a las izquierdas y eliminarlas.

17 de abril de 2025